L’intelligence artificielle consomme-t-elle vraiment autant d’énergie que le prétendent ses détracteurs ? Google vient de lever le voile sur une question qui agite le secteur technologique depuis des mois. Face aux accusations récurrentes sur l’impact environnemental colossal des IA, le géant de Mountain View a pris les devants en publiant des données précises sur la consommation de Gemini. Les chiffres annoncés surprennent par leur modestie : 0,24 wattheure par requête, soit moins que neuf secondes de télévision.

Cette transparence inédite intervient dans un contexte de plus en plus tendu autour de l’empreinte carbone des technologies émergentes. Alors que les centres de données se multiplient et que les modèles d’IA deviennent toujours plus sophistiqués, l’industrie fait face à un paradoxe : comment concilier innovation et responsabilité environnementale ? La réponse de Google semble apporter un éclairage nouveau, même si les experts restent divisés sur la méthodologie employée.

Google révèle les vrais chiffres de consommation énergétique de son IA Gemini

Pour la première fois dans l’histoire de l’intelligence artificielle grand public, une entreprise dévoile en détail l’empreinte énergétique de ses modèles. Google a franchi le pas avec Gemini, son assistant conversationnel qui rivalise directement avec ChatGPT d’OpenAI. Les données publiées le 21 août dernier établissent un nouveau standard de transparence dans un secteur habitué au secret industriel.

Les mesures effectuées portent sur une requête texte moyenne, excluant donc les demandes plus complexes impliquant la génération d’images ou de vidéos. Cette précision revêt son importance car les différents types de tâches n’engendrent pas la même charge sur les serveurs. Une conversation textuelle simple sollicite principalement les processeurs, tandis que la création de contenu multimédia mobilise des ressources graphiques spécialisées.

| Métrique | Valeur par requête | Équivalent concret |

|---|---|---|

| Énergie consommée | 0,24 Wh | Moins de 9 secondes de télévision |

| Eau utilisée | 0,26 ml | 5 gouttes d’eau |

| Émissions CO2 | 0,03 g CO2e | Négligeable |

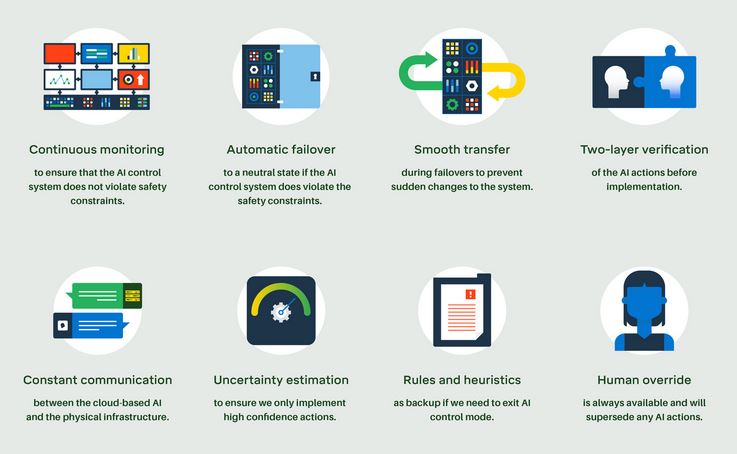

Ces performances s’expliquent en partie par l’intégration verticale de Google. Contrairement à ses concurrents qui dépendent de fournisseurs externes, l’entreprise contrôle l’ensemble de la chaîne, de la conception des puces jusqu’à l’exploitation des centres de données. Cette maîtrise technique permet d’optimiser chaque étape du processus, depuis les algorithmes de TensorFlow jusqu’aux systèmes de refroidissement des serveurs.

- Puces IA propriétaires optimisées pour les modèles de langage

- Centres de données alimentés par des énergies renouvelables

- Algorithmes de compression avancés réduisant les calculs

- Refroidissement par intelligence artificielle minimisant les pertes

- Architecture distribuée optimisant l’utilisation des ressources

L’écosystème Google bénéficie également de cette approche intégrée. Des services comme YouTube, Android ou Nest peuvent tirer parti des mêmes infrastructures optimisées, créant des économies d’échelle substantielles. Cette synergie explique pourquoi l’entreprise parvient à maintenir des coûts énergétiques aussi bas tout en déployant ses services à l’échelle mondiale.

Les puces Ironwood : 30 fois plus efficaces qu’en 2018

L’innovation matérielle constitue le fondement de ces performances énergétiques. La dernière génération de processeurs IA développée par Google, baptisée Ironwood, marque une rupture technologique majeure. Ces puces spécialisées, conçues en partenariat avec les équipes de DeepMind, intègrent des architectures neuromorphiques inspirées du fonctionnement du cerveau humain.

Cette approche biomimétique permet de traiter l’information de manière plus naturelle et moins énergivore. Contrairement aux processeurs traditionnels qui effectuent des calculs séquentiels, les puces Ironwood traitent les données en parallèle, à la manière des neurones biologiques. Cette parallélisation massive réduit considérablement le temps de traitement et, par conséquent, la consommation énergétique.

Les gains d’efficacité s’accompagnent d’une montée en puissance des capacités de calcul. Les modèles actuels de Gemini peuvent traiter des requêtes plus complexes tout en consommant moins d’énergie que leurs prédécesseurs. Cette évolution technologique s’inscrit dans une démarche plus large d’optimisation des infrastructures cloud de Google Cloud, bénéficiant à l’ensemble des services de l’entreprise.

La controverse des méthodes de calcul : experts contre géants de la tech

Si les chiffres de Google impressionnent par leur modestie, ils suscitent également de vives critiques de la part de chercheurs indépendants. Shaolei Ren, professeur à l’Université de Californie et spécialiste de l’impact environnemental des technologies, dénonce une présentation « incomplète » qui ne reflète pas la réalité énergétique des centres de données.

La principale zone d’ombre concerne la consommation d’eau indirecte. Les 0,26 millilitres annoncés par Google ne comptabilisent que l’eau utilisée directement pour refroidir les serveurs dans les centres de données. Cette mesure omet complètement l’eau nécessaire au fonctionnement des centrales électriques qui alimentent ces mêmes infrastructures. Qu’il s’agisse de centrales nucléaires, à gaz ou même hydroélectriques, toutes consomment d’importantes quantités d’eau pour leur refroidissement ou leur fonctionnement.

| Type de consommation | Chiffre Google | Estimation réelle | Écart |

|---|---|---|---|

| Eau directe (refroidissement serveurs) | 0,26 ml | 0,26 ml | 0% |

| Eau indirecte (centrales électriques) | Non comptabilisée | 1,2 ml estimé | +460% |

| Total réel estimé | 0,26 ml | 1,46 ml | +562% |

Alex de Vries-Gao, économiste spécialisé dans l’empreinte carbone du numérique, va plus loin en qualifiant cette approche de « comptabilité créative ». Selon ses calculs, la consommation indirecte représenterait entre 60% et 80% de l’impact hydrique total d’une requête IA. Cette omission transformerait les « cinq gouttes d’eau » de Google en près d’une cuillère à café par requête.

- Refroidissement des centrales nucléaires alimentant les centres de données

- Vapeur d’eau des centrales thermiques au gaz naturel

- Évaporation des barrages hydroélectriques

- Processus industriels de production d’électricité renouvelable

- Transport et distribution de l’énergie électrique

Cette polémique révèle les enjeux méthodologiques complexes de la mesure environnementale dans le secteur technologique. Les entreprises disposent d’une certaine latitude dans le choix de leurs indicateurs, ce qui peut conduire à des présentations avantageuses mais potentiellement trompeuses pour le grand public.

Le biais du calcul des émissions carbone mis en lumière

La question des émissions de CO2 soulève des controverses similaires. Google privilégie une approche « market-based » qui intègre ses achats de certificats d’énergies renouvelables pour réduire artificiellement son bilan carbone. Cette méthode comptable, bien que légale et reconnue, masque les émissions réelles générées par la consommation électrique instantanée.

En pratique, lorsqu’un utilisateur interroge Gemini, les serveurs consomment l’électricité disponible sur le réseau local au moment précis de la requête. Cette électricité provient d’un mix énergétique variable selon les régions et les heures de la journée. Les certificats verts achetés par Google compensent statistiquement cette consommation, mais ne changent rien à la réalité physique des émissions ponctuelles.

Cette distinction entre comptabilité et réalité physique prend une importance cruciale quand on considère l’échelle des opérations de Google. Avec des milliards de requêtes quotidiennes sur l’ensemble de ses services, des écarts minimes par interaction se transforment en impacts environnementaux massifs au niveau global. Les experts plaident pour une double comptabilité transparente, affichant à la fois les émissions réelles et les compensations.

L’efficacité énergétique face au paradoxe de Jevons dans l’IA moderne

Les progrès techniques de Google s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue de l’efficacité énergétique. Depuis 2018, l’entreprise a investi massivement dans la recherche et développement pour optimiser ses infrastructures. Les résultats sont indéniables : chaque nouvelle génération de processeurs IA consomme significativement moins d’énergie pour des performances équivalentes ou supérieures.

Cette course à l’efficacité bénéficie de l’expertise accumulée dans l’ensemble de l’écosystème Google. Les optimisations développées pour Pixel, la gamme de smartphones de l’entreprise, trouvent des applications dans les centres de données. Inversement, les innovations serveur améliorent les performances des appareils grand public comme les Chromecast ou les assistants Nest.

| Génération de puces | Année | Efficacité énergétique | Amélioration |

|---|---|---|---|

| TPU v1 | 2018 | 1x (référence) | – |

| TPU v2 | 2020 | 5x | +400% |

| TPU v3 | 2022 | 15x | +200% |

| Ironwood (TPU v4) | 2024 | 30x | +100% |

Cependant, ces gains d’efficacité se heurtent à un phénomène économique bien connu : le paradoxe de Jevons. Formulé au XIXe siècle par l’économiste britannique William Stanley Jevons, ce principe stipule qu’une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation d’une ressource tend à augmenter la consommation totale de cette ressource plutôt que de la diminuer.

- Réduction des coûts par requête encourageant une utilisation plus intensive

- Démocratisation de l’IA grâce à des tarifs plus accessibles

- Multiplication des cas d’usage et des applications intégrées

- Effet rebond : économies réinvesties dans de nouveaux services

- Croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs

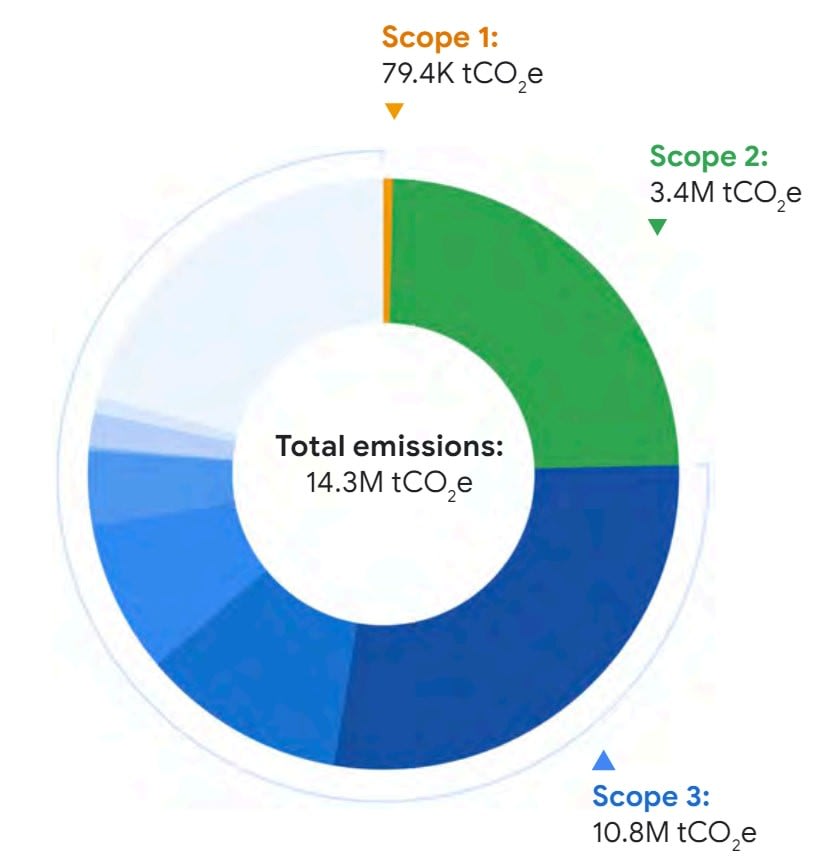

Les chiffres de Google confirment malheureusement cette tendance. Malgré des IA individuellement plus sobres, les émissions globales de l’entreprise ont augmenté de 51% depuis 2019. Cette explosion s’explique par la démocratisation massive des services d’intelligence artificielle et leur intégration dans un nombre croissant d’applications quotidiennes.

L’explosion du volume de requêtes malgré l’optimisation technique

L’exemple de Bard, le prédécesseur de Gemini, illustre parfaitement ce paradoxe. Lors de son lancement en 2023, le service traitait quelques millions de requêtes quotidiennes. Moins de deux ans plus tard, Gemini gère plusieurs milliards d’interactions par jour, intégré dans Gmail, Google Search, et de nombreuses applications tierces via les API de Google Cloud.

Cette croissance exponentielle transforme les gains d’efficacité en augmentation nette de la consommation. Une requête Gemini consomme peut-être 30 fois moins qu’une requête sur les premiers modèles de 2018, mais le volume total a été multiplié par plusieurs milliers. Le bilan énergétique global reste donc défavorable malgré les progrès techniques indéniables.

Les projections pour les prochaines années accentuent cette tendance. L’intégration de l’IA dans les objets connectés, les véhicules autonomes et les infrastructures énergétiques intelligentes promet de multiplier encore le nombre de requêtes. Chaque appareil domestique, chaque capteur industriel pourrait bientôt solliciter les services d’intelligence artificielle plusieurs fois par minute.

Google face à la pression concurrentielle : vers une transparence généralisée

La publication des données de consommation de Gemini s’inscrit dans une stratégie de différenciation concurrentielle. En devenant le premier acteur majeur à dévoiler ces informations, Google met ses rivaux dans une position délicate. OpenAI, Anthropic, Meta et Microsoft se trouvent désormais contraints de réagir sous peine d’apparaître moins transparents ou moins performants sur le plan environnemental.

Cette guerre de la transparence révèle les enjeux commerciaux croissants liés à l’image environnementale des entreprises technologiques. Les décideurs en entreprise intègrent de plus en plus les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leurs choix de fournisseurs. Un avantage perçu en matière d’efficacité énergétique peut se traduire par des contrats de plusieurs millions d’euros dans le secteur B2B.

| Entreprise | Transparence énergétique | Données publiées | Statut |

|---|---|---|---|

| Complète | Consommation par requête | Publié | |

| OpenAI | Limitée | Estimations générales | Pression |

| Anthropic | Minimale | Déclarations d’intention | Pression |

| Meta | Partielle | Centres de données | En cours |

Les régulateurs européens et américains observent également cette évolution avec attention. L’Union européenne prépare des réglementations spécifiques sur l’impact environnemental de l’intelligence artificielle, dans le prolongement de l’AI Act. Ces futures normes pourraient imposer des obligations de reporting détaillé, donnant un avantage aux entreprises ayant pris les devants.

- Certification énergétique obligatoire pour les modèles d’IA

- Affichage de l’empreinte carbone par requête utilisateur

- Audits indépendants des méthodologies de calcul

- Sanctions financières en cas de non-conformité

- Labels de performance environnementale pour les services cloud

Cette anticipation réglementaire explique en partie la stratégie proactive de Google. En établissant des standards de mesure et de communication, l’entreprise espère influencer les futures normes en sa faveur. Une approche similaire avait déjà été adoptée avec succès dans d’autres domaines, comme la protection des données personnelles ou l’accessibilité numérique.

Les défis énergétiques des centres de données nouvelle génération

L’expansion massive de l’intelligence artificielle pousse les géants du numérique à repenser entièrement leurs infrastructures. Google travaille sur des centres de données révolutionnaires alimentés par des réacteurs nucléaires modulaires, une technologie qui pourrait transformer l’industrie dans les prochaines années.

Ces Small Modular Reactors (SMR) promettent une source d’énergie stable, décarbonée et adaptée aux besoins spécifiques des installations informatiques. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, le nucléaire modulaire garantit une alimentation continue sans dépendre des conditions météorologiques.

Cette approche s’inscrit dans une démarche globale d’optimisation énergétique qui va bien au-delà de la simple efficacité des processeurs. Google expérimente également des systèmes de refroidissement innovants, utilisant l’intelligence artificielle pour prédire et ajuster en temps réel les besoins thermiques de chaque section des centres de données. Ces algorithmes prédictifs permettent de réduire de 15% supplémentaires la consommation énergétique globale des installations.

L’avenir énergétique de l’intelligence artificielle entre innovation et régulation

Les révélations de Google ouvrent une nouvelle ère dans la communication environnementale du secteur technologique. Au-delà des chiffres bruts, cette transparence inédite établit de nouveaux standards d’exigence pour l’ensemble de l’industrie. Les consommateurs, les entreprises et les régulateurs disposent désormais d’éléments concrets pour évaluer et comparer l’impact environnemental des différentes solutions d’intelligence artificielle.

Cette évolution s’accompagne d’innovations techniques prometteuses qui pourraient révolutionner la consommation énergétique des IA. Les recherches en cours sur l’informatique quantique, les processeurs neuromorphiques et les systèmes de stockage d’énergie avancés laissent entrevoir des gains d’efficacité encore plus spectaculaires.

| Technologie émergente | Gain d’efficacité estimé | Horizon de déploiement | Impact potentiel |

|---|---|---|---|

| Processeurs quantiques hybrides | 100-1000x | 2027-2030 | Révolutionnaire |

| Puces neuromorphiques | 10-50x | 2025-2027 | Majeur |

| Refroidissement liquide immersif | 20-30% | 2024-2026 | Significatif |

| Stockage énergétique intelligent | 15-25% | 2025-2028 | Modéré |

Parallèlement, les initiatives de transition énergétique globale transforment le contexte dans lequel évoluent les centres de données. L’expansion des réseaux électriques intelligents et le développement massif des capacités renouvelables modifient fondamentalement l’équation énergétique du numérique.

- Réseaux électriques adaptatifs optimisant la distribution en temps réel

- Stockage distribué permettant l’utilisation différée d’électricité verte

- Prédiction météorologique améliorée pour anticiper la production renouvelable

- Marchés de l’énergie en temps réel favorisant les sources décarbonées

- Interconnexions internationales mutualisant les ressources énergétiques

Cette convergence entre innovations technologiques et transformation du système énergétique pourrait résoudre le paradoxe de Jevons qui pénalise actuellement le secteur. En combinant des gains d’efficacité spectaculaires avec une décarbonation complète des sources d’énergie, l’industrie de l’IA pourrait concilier croissance et durabilité.

Les enjeux de mesure et de standardisation internationale

La controverse autour des chiffres de Google souligne l’urgence d’établir des standards internationaux de mesure pour l’impact environnemental de l’intelligence artificielle. Plusieurs organisations travaillent actuellement sur des méthodologies harmonisées qui permettraient des comparaisons objectives entre les différents acteurs du marché.

L’Agence Internationale de l’Énergie collabore avec les principales entreprises technologiques pour développer un référentiel commun. Ce standard intégrerait à la fois les consommations directes et indirectes, les émissions réelles et compensées, ainsi que l’impact sur les ressources hydriques. L’objectif est de produire un « Nutri-Score énergétique » simple et compréhensible pour les utilisateurs.

Les défis techniques de cette standardisation sont considérables. Chaque entreprise utilise des architectures différentes, des sources d’énergie variées et des méthodes de calcul spécifiques. Harmoniser ces approches sans pénaliser l’innovation ni favoriser certains modèles économiques relève de la quadrature du cercle. Les négociations en cours impliquent donc des compromis complexes entre précision technique et simplicité d’usage.

Cette standardisation bénéficierait également aux technologies de monitoring énergétique qui permettent aux utilisateurs de suivre leur consommation numérique en temps réel. Des solutions émergent pour intégrer ces indicateurs directement dans les interfaces utilisateur, sensibilisant le grand public à l’impact de ses usages numériques.

Questions fréquemment posées

Combien consomme réellement une requête à Gemini selon Google ?

Selon les données officielles de Google, une requête textuelle moyenne à Gemini consomme 0,24 wattheure d’énergie, soit l’équivalent de moins de 9 secondes de télévision. Cette mesure s’accompagne de 0,26 millilitre d’eau pour le refroidissement et de 0,03 gramme de CO2 équivalent.

Pourquoi les experts critiquent-ils ces chiffres ?

Les experts reprochent à Google de ne présenter qu’une vision partielle de l’impact réel. Les chiffres omettent notamment la consommation d’eau indirecte des centrales électriques et utilisent une méthodologie de calcul des émissions carbone qui minimise l’impact réel grâce aux compensations par certificats verts.

Comment Google améliore-t-il l’efficacité énergétique de ses IA ?

Google mise sur une approche intégrée combinant des puces spécialisées (comme Ironwood, 30 fois plus efficace qu’en 2018), des centres de données optimisés alimentés par des énergies renouvelables, et des algorithmes de refroidissement intelligents. L’entreprise contrôle l’ensemble de la chaîne technologique pour maximiser les optimisations.

Qu’est-ce que le paradoxe de Jevons appliqué à l’IA ?

Le paradoxe de Jevons stipule qu’une amélioration de l’efficacité tend paradoxalement à augmenter la consommation totale. Dans le cas de l’IA, bien que chaque requête consomme moins d’énergie, l’usage massif et croissant des services d’intelligence artificielle fait exploser la consommation globale. Les émissions de Google ont ainsi augmenté de 51% depuis 2019 malgré des IA plus efficaces.

Cette transparence va-t-elle devenir obligatoire pour tous les acteurs de l’IA ?

L’initiative de Google crée une pression concurrentielle et réglementaire forte. L’Union européenne prépare des réglementations spécifiques sur l’impact environnemental de l’IA, et les entreprises clientes intègrent de plus en plus les critères environnementaux dans leurs choix de fournisseurs. Cette transparence pourrait effectivement devenir un standard de marché puis une obligation légale.