La contamination lumineuse est devenue un enjeu majeur, impactant la faune et nos écosystèmes. Elle affecte le comportement des oiseaux, perturbe les processus marins et entraîne des coûts environnementaux, sanitaires et économiques. Découvrez comment des initiatives, comme celles en Catalogne, s’efforcent de restaurer l’obscurité essentielle à notre environnement.

La pollution lumineuse est passée d’un problème invisible à une question centrale dans l’agenda scientifique et public. La lumière artificielle nocturne —présente dans les rues, ports, zones industrielles et façades commerciales— non seulement efface les étoiles du ciel, mais influence aussi les comportements de la faune, affecte des processus écologiques essentiels, et engendre des coûts environnementaux, sanitaires et économiques.

En parallèle aux nouvelles données qui quantifient son ampleur —allant des oiseaux qui prolongent leurs chants aux perturbations dans les écosystèmes marins—, les administrations et communautés commencent à agir : des programmes de renouvellement de l’éclairage, des cartes d’impact et des campagnes citoyennes tentent de récupérer l’obscurité là où elle est inutile.

Quelle est la pollution lumineuse aujourd’hui et jusqu’où s’étend-elle

La lumière artificielle nocturne (ALAN) augmente d’année en année, et son éclat diffus (skyglow) touche désormais la plupart de la population mondiale. Dans les zones côtières, il a été observé que cette lumière pénètre jusqu’à environ 20 mètres sous l’eau et s’étend des dizaines de kilomètres en mer, impactant plus d’un cinquième des côtes.

Contrairement à d’autres formes de pollution, elle peut être atténuée immédiatement : orienter les luminaires, limiter l’intensité, réduire les horaires et opter pour des sources de lumière de spectre plus chaud peuvent diminuer sensiblement l’éblouissement du ciel et l’impact sur la biodiversité.

Oiseaux : chants prolongés et rythmes désordonnés

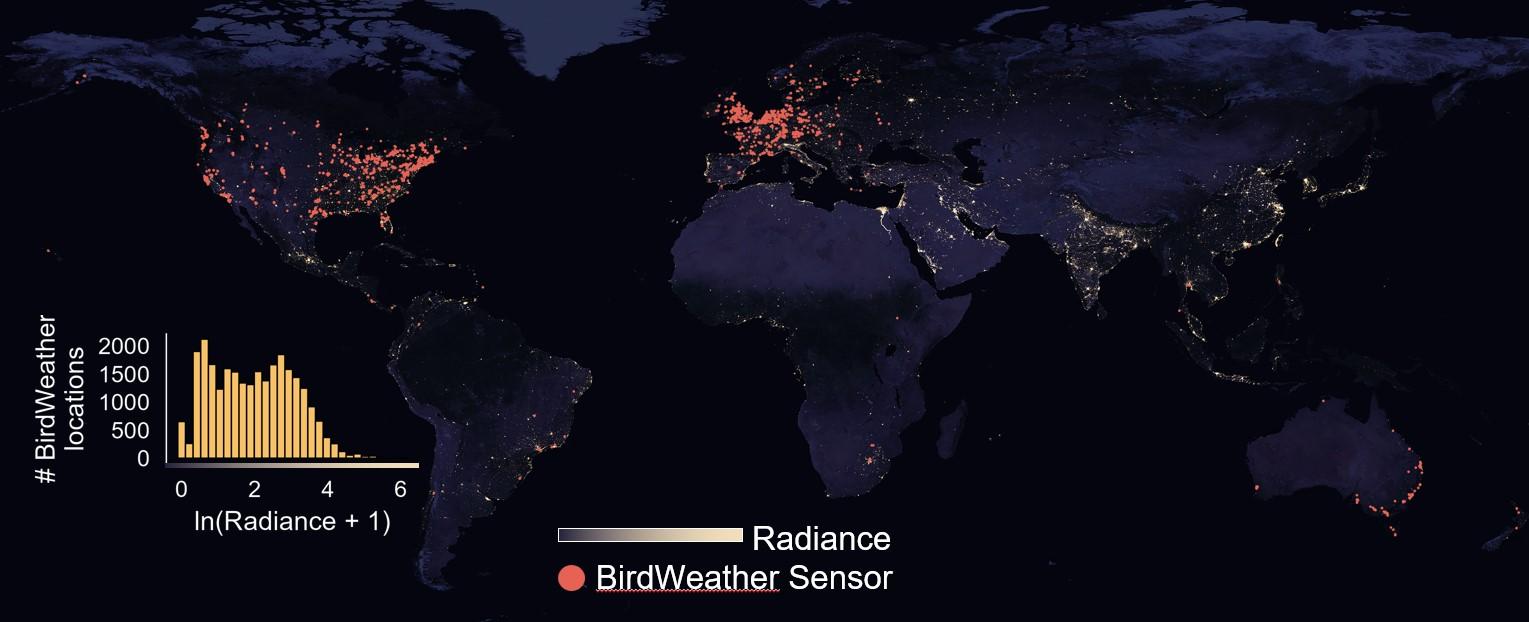

Une étude récente publiée dans Science, basée sur des millions d’enregistrements acoustiques fournis par la science citoyenne et analysés via l’apprentissage automatique, montre qu dans les zones les plus illuminées, les oiseaux diurnes prolongent leurs vocalisations d’environ 50 minutes par rapport à leurs congénères vivant dans des environnements sombres.

Ce schéma se retrouve chez des centaines d’espèces et dans différentes régions : dans les villes, les oiseaux commencent plus tôt à l’aube et chantent plus tard après le crépuscule. La réponse n’est pas uniforme et dépend de caractéristiques telles que la taille des yeux, le type de nid ou les habitudes migratoires.

Certaines espèces particulièrement sensibles —comme celles avec des yeux plus grands ou des nids découverts— présentent des changements plus prononcés. Il existe également des différences au sein d’un même groupe : certaines espèces avancent notablement l’heure de leur chant, tandis que d’autres prolongent leur activité vespérale.

Les conséquences écologiques sont encore à l’étude. Des indications suggèrent que la lumière supplémentaire pourrait entraîner un stress physique accru et un risque de maladie, bien que dans certains contextes cela puisse favoriser les comportements reproductifs ou le soin parental ; le bilan net reste à déterminer.

Au-delà des chants, l’éclairage modifie les migrations nocturnes et l’orientation. Aux États-Unis, on estime qu’environ un milliard d’oiseaux entrent chaque année en collision avec des bâtiments à cause des lumières. Pour cette raison, certaines villes adoucissent ou éteignent

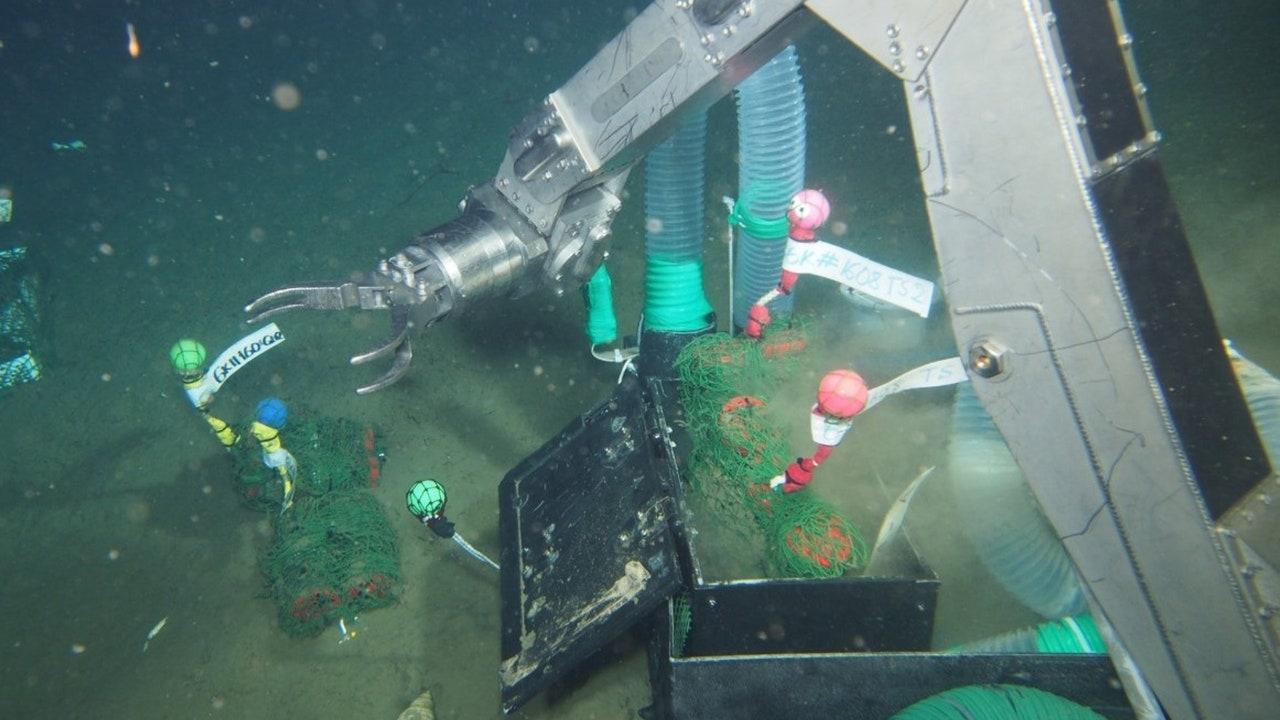

Sous l’eau : de la reproduction des coraux à la chaîne alimentaire

Dans le milieu marin, la nuit n’est plus sombre. Sur des plages urbanisées, les petites tortues marines peuvent se retrouver désorientées et suivre des lampadaires ou des vitrines : sur certaines plages, jusqu’à 93 % se dirigent vers l’intérieur des terres, et la mortalité peut atteindre des chiffres très élevés. Des mesures telles que l’éclairage directionnel ou l’utilisation de spectres chauds ont montré des améliorations dans leur survie.

Les récifs coralliens synchronisent la libération de leurs gamètes avec les cycles lunaires. La lumière artificielle peut retarder ou inhiber ces événements, entraînant des baisses significatives de fertilisation, affaiblissant des écosystèmes déjà menacés par le réchauffement et l’acidification.

L’éclairage transforme aussi le régime alimentaire et le comportement des poissons : certaines espèces évitent les zones éclairées, tandis que d’autres profitent de l’éclat pour attraper plus de proies. Dans les environnements portuaires, une diminution des poissons proies et de moins bonnes taux de survie chez les jeunes ont été observées, avec des répercussions en cascade à travers la chaîne alimentaire.

À la base du système, le zooplancton —qui migre chaque nuit vers la surface— réduit ou interrompt son ascension lorsqu’il est exposé à l’ALAN, avec des baisses marquées dans les zones contaminées. Cet équilibre perturbé est associé à des floraisons d’algues nuisibles, entraînant des pertes économiques considérables dans la pêche et le tourisme.

Les administrations en action : cartes, normes et éclairages plus intelligents

Au niveau national, le Ministère de la Transition Écologique a lancé une initiative visant à investir 142 millions d’euros dans le renouvellement de l’éclairage extérieur dans 70 municipalités. Les projets comprennent près de 140 000 points lumineux plus efficaces, des systèmes de gestion à distance et des technologies de spectre plus chaud afin de minimiser l’éblouissement vers le ciel.

Ces aides se mettent en place par le biais de prêts sans intérêt à long terme, avec pour objectif d’accélérer les économies d’énergie et de réduire les impacts environnementaux. Le Fonds National d’Efficacité Énergétique promeut l’utilisation de solutions à faible consommation, un contrôle horaire, ainsi qu’un meilleur design photométrique.

L’IDA a joué depuis plusieurs années un rôle moteur : plusieurs lignes de financement ont atteint des milliers de municipalités et plus d’un million de points lumineux, bien qu’il reste encore des millions de luminaires à adapter. L’éclairage public consomme plusieurs milliers de GWh par an et génère des coûts municipaux s’élevant à plusieurs centaines de millions, d’où l’intérêt d’optimiser et modulariser éclairage, couleur et orientation.

La société également à l’œuvre

La sensibilisation croît de bas en haut. Dans la Sierra del Rincón (Communauté de Madrid), le festival Astro-Rincón organise des observations astronomiques, des ateliers et des conférences, culminant avec un apagado symbolic des lumières pour profiter du ciel exempt de pollution lumineuse et réfléchir à son impact.

À la maison et dans l’espace public, des décisions simples font la différence : éteindre ce qui n’est pas nécessaire, fermer les rideaux, choisir des températures de couleur chaudes, mieux orienter les luminaires, limiter les horaires et planter des arbres qui agissent comme barrière lumineuse. Ces mesures simples permettent de récupérer l’obscurité là où la lumière n’est pas requise.

Les preuves s’accumulent de différentes sources : l’éclairage excessif reconfigure les routines des oiseaux, perturbe les processus marins et augmente les factures publiques. Grâce à des cartographies précises, à des aides au renouvellement et à des comportements responsables, il est possible de rendre la nuit à la nuit et de protéger à la fois la biodiversité et le repos des personnes.

Mon avis :

La pollution lumineuse, en perturbant les comportements des espèces et les équilibres écologiques, pose un réel défi environnemental, avec des impacts documentés sur la faune terrestre et marine. Toutefois, des initiatives telles que la modernisation de l’éclairage public en Espagne et la sensibilisation citoyenne montrent qu’il est possible de réduire cette pollution, concilient les besoins humains et la préservation de la biodiversité.

Les questions fréquentes :

Qu’est-ce que la pollution lumineuse et quels sont ses effets ?

La pollution lumineuse est un problème croissant qui ne se limite pas seulement à obscurcir les étoiles, mais qui perturbe également les comportements de la faune, affecte des processus écologiques clés et engendre des coûts environnementaux, sanitaires et économiques. Elle est principalement causée par la lumière artificielle nocturne, présente dans divers espaces tels que les villes et les zones portuaires.

Comment peut-on réduire la pollution lumineuse ?

La pollution lumineuse peut être atténuée par des mesures simples telles que l’orientation des luminaires, la limitation de l’intensité lumineuse, la réduction des horaires d’éclairage et le choix de sources lumineuses à spectre plus chaud. Ces actions permettent de diminuer le scintillement du ciel et d’en atténuer l’impact sur la biodiversité.

Quel impact la lumière artificielle a-t-elle sur les oiseaux ?

Des études montrent que dans les zones fortement éclairées, les oiseaux diurnes allongent leurs vocalisations d’environ 50 minutes comparé à ceux vivant dans des environnements sombres. Cette perturbation affecte non seulement leur chant, mais aussi leurs comportements migratoires et reproductifs, pouvant entraîner un stress physiologique accru et un risque accru de maladie.

Quelles mesures sont prises par les administrations pour lutter contre la pollution lumineuse ?

Les administrations prennent des initiatives telles que la création de cartes de pollution lumineuse et des programmes de renouvellement de l’éclairage. Par exemple, en Espagne, un fonds a été libéré pour investir 142 millions d’euros dans la modernisation de l’éclairage dans de nombreuses municipalités, avec l’objectif d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire les impacts environnementaux.