Dans l’analyse de la huella de carbono du calamar, il est crucial d’examiner non seulement la capture, mais aussi les méthodes de transport, les routes empruntées et les régions de pêche telles que l’Espagne, avec un rôle-clé joué par Galicie. Comprendre ces dynamiques aide à évaluer l’impact environnemental global.

Définition de la huella de carbone du calamar

Lorsque l’on aborde la question de la huella de carbone liée à la consommation de calamar, il est essentiel d’analyser plusieurs facteurs. La manière dont ces mollusques sont capturés joue un rôle crucial, mais il est également crucial de considérer leur lieu de pêche, les itinéraires qu’ils empruntent et les moyens de transport utilisés pour les acheminer jusqu’à nos tables. L’Espagne, en particulier la Galice, se positionne comme un acteur clé dans cette histoire mondiale, tant par sa consommation que par son rôle dans la transformation et le commerce.

Les recherches scientifiques récentes soulignent que des animaux comme les céphalopodes circulent au sein d’un réseau commercial complexe où la distance parcourue et le mode de transport constituent des éléments essentiels en termes d’impact climatique. Par exemple, un envoi maritime depuis l’Atlantique Sud n’affiche pas les mêmes émissions que celui d’un vol réfrigéré depuis l’Atlantique Nord, et cette différence se traduit par une évaluation variable des émissions de CO₂ par kilogramme consommé.

Facteurs déterminants de la huella de carbone

Dans le cadre des captures en milieu sauvage, la principale contribution aux émissions de gaz à effet de serre provient du diesel utilisé par les navires, qu’il s’agisse de propulsion ou de réfrigération. À mesure que l’effort de pêche augmente ou que la répartition des populations change, les navires doivent parcourir davantage de miles, ce qui fait grimper la consommation de carburant et, par conséquent, les émissions pour chaque tonne débarquée.

Les méthodes de pêche n’ont pas le même impact : la pêche à la traîne peut gravement détériorer les habitats marins, tandis que la pêche à la ligne (jigging) se révèle plus sélective, bien qu’elle utilise des lumières nocturnes puissantes nécessitant beaucoup d’énergie.

Considérer l’aquaculture comme une solution semble évident, mais elle n’est pas sans conséquences. Le fonctionnement de systèmes de circulation d’eau et de régulation des températures demande de l’énergie, et une mauvaise gestion des élevages peut entraîner une accumulation de résidus émettant du méthane. De plus, l’élevage d’espèces carnivores augmente inévitablement l’empreinte carbone en raison de la nécessité de farines et d’huiles de poisson, qui nécessitent également des ressources énergétiques pour leur production.

Le mode de transport a également un impact déterminant : un envoi de fruits de mer par avion accentue considérablement l’empreinte carbone par rapport à l’acheminement maritime. C’est pourquoi, même des produits expédiés par bateau depuis de lointaines régions peuvent avoir une empreinte en CO₂ inférieure à celle d’un envoi aérien de produits frais sur une courte distance.

Un commerce international complexe

Des chercheurs du CSIC et de l’USC, dirigés par Andrés Ospina-Álvarez et Sebastián Villasante, ont analysé vingt ans de données provenant de l’ONU pour tracer 115 108 enregistrements relatifs aux calmars et 71 659 aux poulpes. Cette analyse révèle une toile commerciale qui touche près de 250 pays et territoires, avec des points névralgiques tels que la Chine, l’Inde, la Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis.

L’Espagne se classe parmi les leaders en termes de fourniture par personne par jour, illustrant bien la complexité du marché : le poulpe consommé en Espagne provient souvent gelé du Maroc et de Mauritanie, tandis que le poulpe frais national est expédié vers le Portugal et l’Italie. Les calmars et les jibias proviennent fréquemment de l’Inde et des Malouines, et le Brexit a redéfini certaines dynamiques autour du calamar géré par des intérêts espagnols depuis Vigo, qui génère des revenus d’environ 200 millions d’euros.

En termes de traçabilité, l’Europe joue un rôle clé par le biais des Pays-Bas : le port d’Amsterdam constitue un pivot essentiel entre l’Asie et l’UE. Bien que les principaux flux récents de seiches et de calmars congelés aient été : Inde→Espagne, Myanmar→Thaïlande et Inde→Vietnam, les voies commerciales les plus intégrées en Europe sont Pays-Bas↔Malaisie, Espagne↔France et France↔Pays-Bas. Agir sur ces axes est crucial pour auditer les chemins sensibles et améliorer la vérification du commerce.

Biologie et saisonnalité du calamar Illex argentinus

Le calamar Illex argentinus est un animal capable de croître rapidement et de se reproduire une fois au cours de sa courte vie. Cette productivité élevée lui confère une certaine résistance face à la pression de la pêche internationale, même si des tendances à la baisse ont été observées depuis 2010, probablement à cause des conditions environnementales.

La pêche se concentre dans l’Atlantique Sud-Ouest (zone FAO 41), notamment autour des eaux d’Argentine et des Malouines. En 2024, l’Argentine a débarqué 154 565 tonnes, et au début de 2025, les flottes de jigging en Argentine affichaient une moyenne d’environ 28 t par navire et par jour. La capture mondiale totale d’Illex était probablement comprise entre 300 000 et 350 000 t pour cette même année, avec Illex argentinus représentant 16,4 % de la capture mondiale de calmars en 2020.

La saison est fortement saisonnière, avec un pic de disponibilité de janvier à mai, période pendant laquelle les bancs de calmars se regroupent pour se nourrir et se reproduire. Ensuite, les calmars migrent vers le nord, et leur disponibilité s’épuise. Aux Malouines, la première saison s’étend généralement du 1er février au 15 juin, et en 2024, la deuxième saison a été annulée pour la première fois pour des raisons de conservation. L’« Agujero Azul », un secteur en haute mer à la frontière de la zone économique exclusive argentine, attire chaque été austral plus de 300 jigging boats, principalement de Chine, Corée et Taiwan.

Biologiquement, les cohortes de calmars se regroupent par vagues de ponte. Ils migrent et alternent entre des comportements de profondeur et de surface selon l’heure de la journée, et leur rôle dans la chaîne alimentaire marine influence en partie leur disponibilité. En raison de leur caractère semelparaire, les évaluations conventionnelles de biomasse sont moins applicables : il est essentiel de garantir que suffisamment d’adultes se reproduisent avant d’être capturés.

Traitement, spécifications et qualité

La majorité des Illex est congelée en mer avant d’être expédiée en Asie, en particulier en Chine pour un reprocessement en formats commerciaux comme tubes, tentacules, anneaux et blocs. Là-bas, ils sont décongelés, pelés, éviscérés, assouplis, classés, de nouveau congelés et glacés, sous des normes HACCP dans des usines approuvées pour l’exportation.

Les spécifications sont importantes : les tubes sont classés par longueur (par exemple, 3–5, 5–8, 8–10, 10+ pouces) ou par comptage par poids (U5, U10, etc.). U10 indique moins de dix pièces par livre et correspond à des calamars de bonnes tailles pour les anneaux. Les tentacules sont généralement de taille similaire à celle des tubes et sont souvent vendus ensemble.

Le processus de glaçage protège le produit : en général, il varie entre 2 % et 10 %. La vente au détail tourne autour de 5 %, tandis que le bloc en vrac peut atteindre 8–10 %. Il est crucial de distinguer poids net et poids brut sur l’étiquette et de respecter la législation (dans l’UE, le glaçage ne compte pas pour le poids net). Un glaçage excessif non déclaré peut être considéré comme une pratique trompeuse.

Certains risques de qualité sont à connaître : un odeur d’ammoniaque peut suggérer un détérioration (prévenable par un refroidissement et une congélation rapides), la déshydratation en surface ou “blanchiment” dû à des brûlures de congélation (prévenables par un glaçage uniforme et un emballage adéquat), et le blanchiment chimique inapproprié (utilisation de peroxydes) qui est déconseillé. Le contrôle des matières étrangères inclut l’élimination de la plume et la détection métallique, et la chaîne du froid doit être maintenue à ≤ −18 °C avec un procédé FIFO pour préserver la texture et la couleur.

Marchés, prix et facteurs de coût

Entre fin 2024 et début 2025, les prix du Illex transformé ont augmenté d’environ 30 % par rapport à l’année précédente, conséquence d’une offre restreinte et d’une demande en forte hausse. Le ralentissement de la capture du LOLIGO (Doryteuthis gahi) aux Malouines, la faiblesse des captures de Dosidicus gigas due à El Niño dans le Pacifique, et la reprise de la restauration à l’échelle mondiale ont pesé sur cette dynamique.

Les UE (et le Royaume-Uni) représentent un marché clé, l’Espagne et l’Italie en étant les principaux importateurs. Entre janvier et septembre 2024, l’Espagne a importé 9 725 t d’Argentine (51 % de ses importations UE+UK et environ 6,8 % des exportations argentines). Au total, l’UE+UK a constitué 13 % des exportationsItalie représentait près de 31 % des imports intra-UE, en grande partie pour la friture et le retail.

Les États-Unis importent divers types de calmars, souvent sous forme transformée de Chine, pour les segments HORECA et retail, tandis que l’offre locale d’Illex illecebrosus est moins abondante et saisonnière. La Chine agit comme à la fois un transformateur et un grand consommateur domestique, dont la demande croissante peut entraîner une hausse des prix. La Corée du Sud est également un marché clé, représentant environ 17 % des exportations argentines en 2024, tandis que le Japon s’approvisionne pour des applications spécifiques.

Les coûts sont influencés par des facteurs tels que les prix du carburant et les opérations, l’offre alternative (par exemple, Loligo, Todarodes, Dosidicus), le climat (ENSO), les réglementations et les droits de douane, ainsi que l’issue de chaque saison (une mauvaise saison peut multiplier les prix par deux, tandis qu’une excellente peut considérablement les réduire). La logistique et l’optimisation des charges permettent également de diminuer les coûts unitaires.

Réglementations, traçabilité et risques liés à l’INDNR

Un suivi plus rigoureux est à prévoir. Aux États-Unis, le programme SIMP vise à inclure le calamar et exige une traçabilité jusqu’au navire (pavillon, zone FAO, dates, permis). Dans l’UE, tout poisson sauvage importé doit être accompagné d’un Certificat de Capture délivré par l’État d’origine ; si le produit est transformé en Chine, il doit établir un lien entre la matière première argentine et le produit final via une déclaration de reprocessement, en plus des certificats sanitaires et de figurer sur les listes d’usines autorisées.

La pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INDNR) dans l’Atlantique Sud présente des risques tant réputationnels que légaux : des rapports signalent des navires au large qui détournent le système AIS, font des incursions nocturnes dans la zone économique exclusive argentine et sous-déclarent leurs captures. Une OROP pour harmoniser licences et rapports à l’avenir dans l’Atlantique Sud est envisagée.

Socialement, des cas de mauvais traitements ont été rapportés à bord de flottes en mer lointaine. Des normes comme RFVS visent à certifier les conditions de travail à bord, et certains marchés pourraient bloquer les importations face à des soupçons de travail forcé. La diligence sociale et le choix de fournisseurs audités sont désormais des critères différenciants dans le choix des achats.

Proximité, transports et étiquetage

Le mouvement slow food et le concept de kilomètre zéro incitent à réduire les chaînes d’approvisionnement, ce qui peut diminuer les émissions de transport. Cependant, toutes les solutions locales ne sont pas forcément meilleures : expédier du poulpe galicien par avion vers Barcelone peut générer plus de CO₂ que d’importer du poulpe congelé par bateau depuis Mauritanie. Le mode de transport et le bon consolidement des charges sont cruciaux.

Pour rendre les achats plus responsables, une traçabilité efficace est nécessaire : étiquetage d’origine, certifications et systèmes permettant de suivre le parcours depuis la capture jusqu’à l’assiette. Il reste encore à établir des normes spécifiques au niveau mondial pour les céphalopodes ; d’où l’importance de soumettre les routes commerciales à des audits.

En outre, pour informer le consommateur, le Nutri-Score présente une évaluation de la qualité nutritionnelle (de A à E) sur la base des nutriments à encourager ou à limiter. Ce système est volontaire et ne mesure pas l’empreinte carbone, mais aide à comprendre l’information nutritionnelle lors des achats.

Le calamar par rapport à d’autres sources de protéines

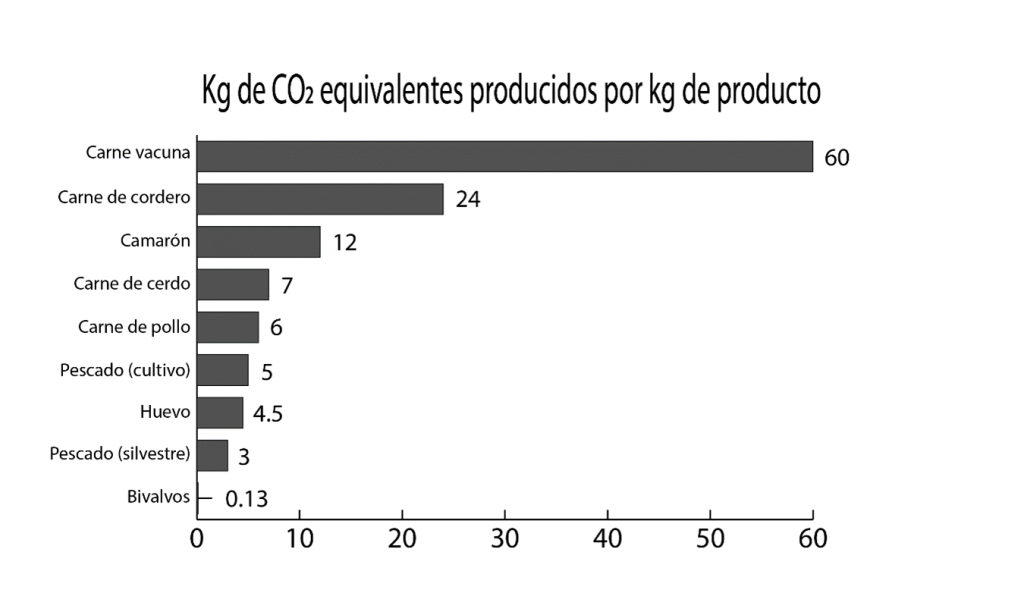

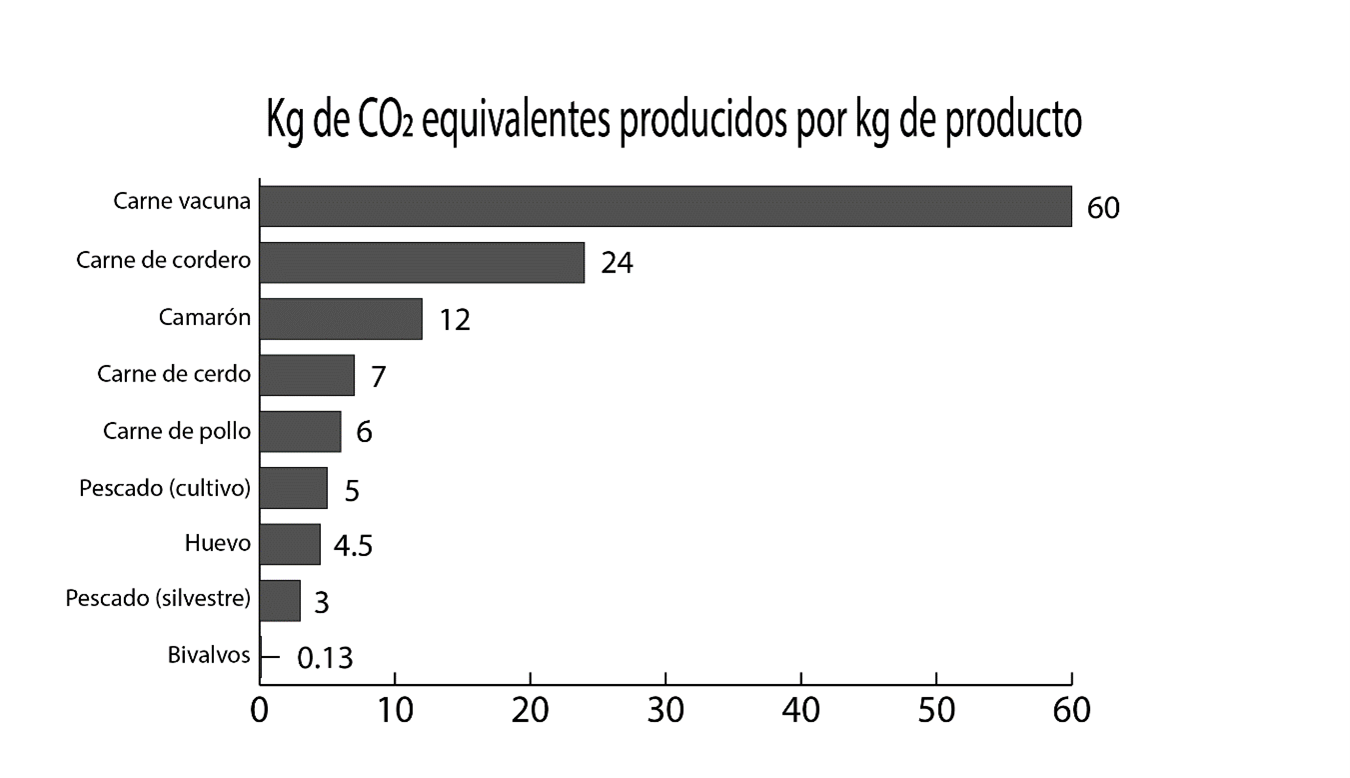

Le système alimentaire contribue pour une part significative aux émissions de dioxyde de carbone : de nombreuses analyses placent le secteur agroalimentaire entre 30 % et 40 % des émissions anthropiques. Dans ce contexte, les aliments marins présentent en moyenne des émissions inférieures à celles des protéines terrestres telles que le bétail ou l’agneau.

Une étude portant sur 23 espèces marines a révélé que les fruits de mer émettent environ 1/6 de la quantité de CO₂ émise par le boeuf et 1/5 par le mouton par unité de protéines, et moins que le fromage. En termes de comparaison, une hamburger équivaut à environ 4 kg de sardines en CO₂. Parmi les espèces marines à impact écologique léger, on trouve les algues et les bivalves (palourdes, moules, coquilles Saint-Jacques), ainsi que les poissons pélagiques comme l’anchois, le hareng ou le maquereau, sans oublier le saumon ou la truite dans certains systèmes.

Pour les céphalopodes, leur faible utilisation de terres et la pêche sélective à la ligne contribuent à leur empreinte réduite, mais l’impact réel dépend des distances parcourues, des méthodes de pêche et du refroidissement appliqué. Privilégier les produits capturés avec des méthodes à faible impact et des chaînes logistiques efficaces fait une différence significative.

Gouvernance de l’aquaculture : le cas de la tilapia au Brésil

La discussion sur la durabilité de la pêche et de l’aquaculture inclut également la réglementation des espèces exotiques. Au Brésil, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique a précisé que l’évaluation du tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) pour la Liste nationale des espèces exotiques envahissantes est technique et préventive, sans interdictions immédiates. L’IBAMA maintient les autorisations en vigueur pour sa culture.

Le contexte économique de l’aquaculture est colossal : en 2024, le tilapia a représenté 68 % de la production aquacole brésilienne (662 230 t), le pays se plaçant au quatrième rang mondial des producteurs, avec un secteur générant environ 9 milliards de BRL et des millions d’emplois directs et indirects. Les exportations ont augmenté de 92 % en volume en 2024, les États-Unis étant la première destination. L’État de Paraná concentre 25 % de la production nationale.

Le tilapia est reconnu mondialement comme potentiellement invasif dans les zones tropicales et subtropicales s’il échappe, pouvant rivaliser avec les espèces indigènes et diminuer les captures d’intérêt commercial. Toutefois, le secteur affirme que la production moderne se fait dans des cages dans des réservoirs et des étangs creusés, sous licence, minimisant ainsi les risques d’évasion (sous l’égide de l’Ordonnance IBAMA 145/1998). Le débat au sein de la CONABIO vise à trouver un équilibre entre biodiversité et économie, un enjeu pertinent pour toute planification aquacole à faibles émissions de carbone.

Consommation responsable de calamar

Pour aligner gastronomie et climat, il est utile d’appliquer quelques principes simples qui améliorent également la traçabilité et la gestion des pêches de céphalopodes à échelle mondiale :

- Éviter d’acheter des espèces non identifiables ou menacées et exiger, si cela est possible, la dénomination commerciale et scientifique.

- Privilégier les produits de saison et pêchés avec des méthodes à faible impact (jigging par rapport à la traîne lorsque c’est possible).

- Respecter les tailles minimales et les zones autorisées ; vérifier le pays d’origine et la zone FAO sur l’étiquette.

- Choisir des produits frais ou correctement congelés (sans brûlures ni odeurs) ; privilégier les chaînes avec documentation sur la capture et, si applicable, participation à un FIP.

Le commerce mondial de céphalopodes tisse des liens allant de l’Atlantique Sud jusqu’à nos cuisines. Il est clair que nos décisions d’achat peuvent significativement réduire l’empreinte carbone : opter pour des calmars capturés par jigging, privilégier les chemins maritimes par rapport aux itinéraires aériens, examiner les étiquettes et certifier les origines. Grâce à la science, à la traçabilité et aux pratiques responsables, le calamar peut continuer à être un délice avec un impact climatique mesuré et compatible avec des mers saines.

Mon avis :

La consommation de calamares, bien qu’attrayante pour ses faibles émissions de CO₂ par rapport à la viande rouge, présente des défis. Les méthodes de pêche ont un impact environnemental significatif, notamment le transport aérien. Par exemple, un envoi aérien accentue les émissions, soulignant l’importance de la traçabilité dans un commerce global complexe.

Les questions fréquentes :

Qu’est-ce que l’empreinte carbone des calmars ?

L’empreinte carbone des calmars inclut non seulement des facteurs comme la manière dont ils sont pêchés, mais aussi des éléments tels que les lieux de capture, les routes empruntées et le mode de transport utilisé pour acheminer le produit jusqu’à nos assiettes.

Quels sont les impacts environnementaux de la pêche au calmar ?

La pêche au calmar a des impacts variés en fonction des méthodes utilisées. La pêche à la traîne est particulièrement problématique car elle endommage les habitats marins. En revanche, la pêche avec potera est plus sélective et émet moins de carbone, bien qu’elle utilise des lumières nocturnes qui consomment beaucoup d’énergie.

Pourquoi la transport de calmars est-il si important pour l’empreinte carbone ?

Le mode de transport est crucial car le transport aérien multiplie l’impact carbone par rapport au transport maritime. Parfois, un produit envoyé par bateau sur de longues distances peut avoir une empreinte carbone inférieure à celle d’un produit frais expédié sur une courte distance par avion.

Comment choisir des calmars de manière responsable ?

Pour consommer des calmars de manière responsable, il est conseillé d’opter pour des espèces reconnues, de privilégier les produits de saison, de respecter les tailles minimales et de vérifier l’origine sur l’étiquette. Choisir des produits frais ou correctement congelés contribue également à la durabilité.