La question des déchets nucléaires en Espagne soulève des enjeux cruciaux sur le plan environnemental, économique et juridique. Le conflit entre l’État et les géants énergétiques comme Endesa et Iberdrola s’intensifie, tandis qu’une enquête marine approfondit les conséquences des dumping radioactifs.

Gestion des déchets nucléaires : Conflits juridiques, gestion et défis en Atlantique

La gestion des déchets nucléaires

La gestion des déchets nucléaires est l’un des sujets les plus critiques dans le secteur de l’énergie en Espagne, tant sur le plan environnemental qu’économique et politique. Aux discussions habituelles sur la fermeture et l’avenir des centrales s’ajoute maintenant une bataille judiciaire entre les plus grandes entreprises électriques du pays et l’État concernant l’augmentation de la taxe destinée à la gestion et au stockage de ces déchets dangereux. Parallèlement, des investigations sont menées en mer, au large de la Galice, sur l’héritage de décennies de déversements radioactifs dans l’Atlantique nord-est, qui pourraient avoir des effets inconnus sur l’écosystème marin.

Conflit avec les entreprises électriques

Le conflit avec les entreprises électriques porte sur l’augmentation de 30 % de ce que l’on appelle la « taxe Enresa », qui finance la gestion et le démantèlement des centrales nucléaires. Endesa et Iberdrola, principales propriétaires du parc nucléaire espagnol, ont déposé des réclamations formelles et des poursuites contre l’État, Enresa et le Conseil de Sécurité Nucléaire. Au total, les compensations réclamées s’élèvent à 778 millions d’euros, résultant de l’augmentation unilatérale de la taxe approuvée en 2023 par le gouvernement. Selon ces entreprises, le protocole de fermeture ordonnée des installations, signé en 2019, stipulait que l’augmentation ne pouvait dépasser 20 % par rapport à la tarification en vigueur à ce moment-là.

Pourquoi la taxe a-t-elle augmenté et en quoi consiste-t-elle ?

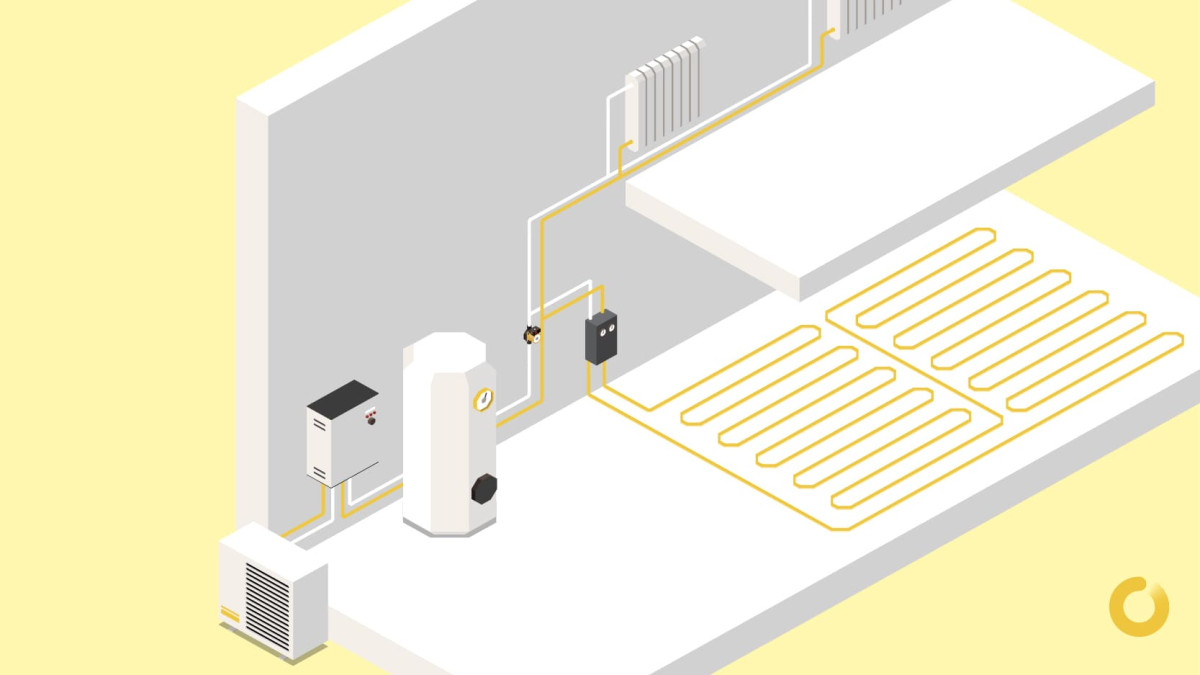

La révision de la taxe, qui est passée de 7,98 à 10,36 euros par mégawatt-heure (MWh), résulte de la nécessité, selon le gouvernement, de couvrir les coûts élevés associés au démantèlement nucléaire et à la gestion des déchets en Espagne. Le fonds géré par Enresa finance toutes les activités liées à cette gestion. Plutôt que de créer un entrepôt centralisé, le gouvernement a opté pour construire sept entrepôts temporaires sur les sites des centrales, compliquant ainsi la logistique et augmentant les coûts.

Les entreprises estiment que cette augmentation constitue un manquement à l’accord de 2019 et craignent que le manque de rentabilité et la pression fiscale n’aggravent la viabilité des centrales nucléaires, en particulier dans le contexte actuel dominé par les énergies renouvelables. Elles ont utilisé toutes les voies légales disponibles, allant de la réclamation patrimoniale pour Endesa jusqu’à la voie contentieuse-administrative pour Iberdrola, sans oublier de contester le nouveau plan national de déchets et les modifications réglementaires récentes.

Impact des déchets nucléaires en mer

Alors que le débat sur le coût économique se déroule dans les tribunaux et les bureaux, le problème environnemental lié aux déchets nucléaires reste préoccupant. Une équipe internationale dirigée par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) français, avec la participation d’experts espagnols, a lancé une opération d’investigation dans l’Atlantique pour localiser et analyser les déchets déposés entre 1940 et 1980, à environ 600 kilomètres des côtes galiciennes.

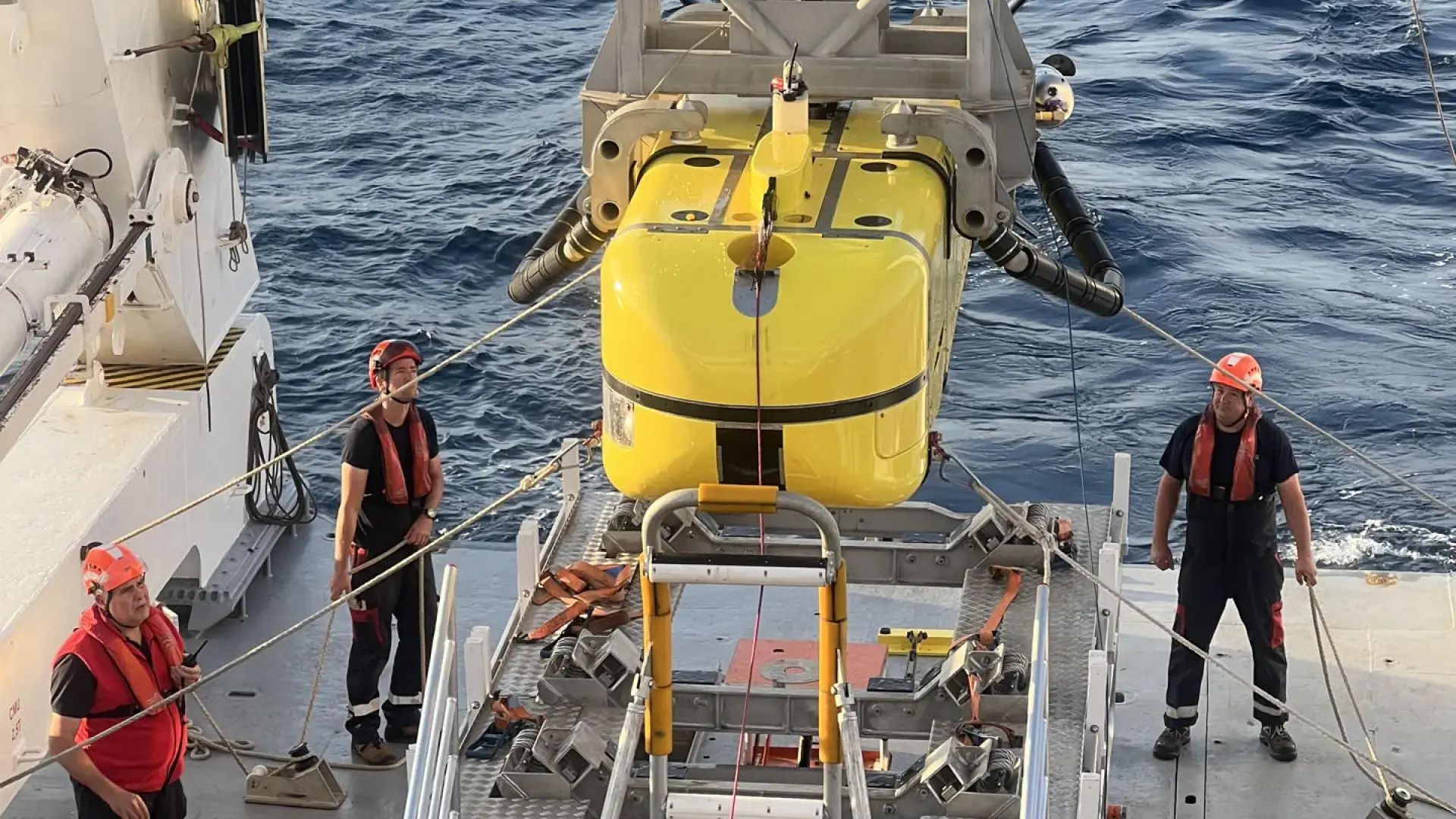

Plus de 2 000 barils radioactifs ont déjà été identifiés dans une zone qui pourrait contenir plus de 200 000 bidons. Utilisant des robots sous-marins comme UlyX et des techniques avancées de sonar, les scientifiques cartographient la région et recueillent des échantillons d’eau, de sédiments et de poissons pour mesurer la radioactivité potentielle et ses effets.

D’après les premières données fournies par le géologue Javier Escartín, l’un des responsables du projet, les niveaux de radioactivité actuellement détectés ne sont pas inquiétants. Bien que la composition exacte des bidons reste inconnue, il est suspecté qu’ils contiennent des matériaux de laboratoire et des déchets de faible ou moyenne activité. La présence de ces déversements, dénoncée depuis la fin des années 80, souligne l’importance d’un suivi régulier des impacts potentiels sur la biodiversité marine.

L’Espagne et la rapatriation des déchets depuis la France

Un des cas les plus médiatisés en matière de gestion des déchets nucléaires concerne les déchets de la centrale de Vandellós I, fermée en 1989. Après un accident et une fermeture précipitée, une partie du combustible usé a été envoyée en France pour sa custodie et son reprovisionnement. En raison des retards dans la construction d’installations de stockage définitives en Espagne, le pays continue de payer à la France des pénalités quotidiennes qui ont dépassé 87 000 euros, bien qu’un accord récent ait permis de réduire légèrement cette somme jusqu’en 2026. Le calendrier prévoit le retour des déchets en 2028, sous réserve que l’entrepôt temporaire de Vandellós I soit opérationnel avant l’ouverture du Stockage Géologique Profond, dont l’inauguration est prévue pour 2073.

La position officielle et l’avenir des centrales nucléaires

Le Ministère pour la Transition Écologique soutient que le principe de « celui qui pollue paie » doit prévaloir : les entreprises électriques doivent assumer le coût intégral de la gestion des déchets nucléaires, sans transférer les coûts aux consommateurs. Toute demande de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires ne sera examinée que si la sécurité, l’approvisionnement électrique et l’absence de charge supplémentaire pour les citoyens sont garanties. Bien que Endesa et Iberdrola aient proposé de retarder la fermeture des centrales, l’unanimité entre tous les propriétaires est obligatoire pour tout changement, et il n’existe pas, pour le moment, de consensus entre les entreprises concernées.

De plus, la pression légale des entreprises électriques se situe dans un contexte de réduction de la rentabilité de l’énergie nucléaire par rapport aux technologies renouvelables, aggravée par une fiscalité spécifique sur la production et le traitement des déchets qui rend les coûts nets par mégawatt-heure sensibilisés nettement plus élevés que ceux d’autres pays européens.

La gestion des déchets nucléaires continue de représenter un défi majeur pour l’Espagne, que ce soit à cause des disputes économiques entre l’État et les entreprises électriques, des problèmes pratiques liés au stockage et à la rapatriation des déchets, ou de la nécessité de surveiller l’impact environnemental des déversements historiques en mer. L’équilibre entre la sécurité, la viabilité économique, le respect de la réglementation et l’impact environnemental devient de plus en plus complexe à gérer, dans un contexte où la transition énergétique et la protection de l’environnement occupent une place prépondérante dans les débats public et politique.

Mon avis :

La gestion des déchets nucléaires en Espagne soulève des enjeux complexes, notamment des tensions juridiques entre État et énergétiques concernant l’augmentation de la «tasa Enresa». Si cette hausse vise à couvrir les coûts de démantèlement et stockage, elle accentue les préoccupations économiques des entreprises. Parallèlement, des recherches mettent en lumière les impacts environnementaux potentiels des dépôts marins historiques.

Les questions fréquentes :

Pourquoi la taxe de gestion des déchets nucléaires a-t-elle augmenté ?

L’augmentation de la taxe, de 7,98 à 10,36 euros par MWh, vise à couvrir les coûts élevés liés au démantèlement des centrales nucléaires et à la gestion des déchets en Espagne. Le gouvernement a décidé de construire sept dépôts temporaires sur les sites des centrales, ce qui complique la logistique et alourdit les frais.

Quelle est la situation juridique entre les entreprises électriques et l’État ?

Les principales entreprises, Endesa et Iberdrola, contestent l’augmentation unilatérale de la taxe, qu’elles estiment contraire à l’accord de 2019, qui limitait les hausses à 20%. Elles ont demandé des compensations totalisant 778 millions d’euros et ont engagé des poursuites judiciaires contre l’État et les organismes concernés.

Quelles sont les conséquences environnementales des déchets nucléaires ?

Un projet de recherche en Atlantique vise à évaluer l’impact des déchets nucléaires déversés entre 1940 et 1980. Plus de 2 000 barils radioactifs ont été identifiés, et bien que les niveaux de radioactivité mesurés ne soient pas alarmants, la composition exacte des déchets reste inconnue. Une surveillance continue est nécessaire pour protéger la biodiversité marine.

Quels sont les enjeux de la gestion des déchets nucléaires en Espagne ?

La gestion des déchets nucléaires soulève des défis importants en Espagne, notamment des conflits économiques entre l’État et les entreprises, des difficultés pratiques liées à la repatriation des déchets, et la nécessité de surveiller l’impact environnemental des déversements historiques. L’équilibre entre sécurité, viabilité économique et impact environnemental devient de plus en plus complexe dans le débat public.