Les microplastiques, ces particules invisibles inférieures à 5 mm, s’introduisent insidieusement dans nos rivières et mers via les stations d’épuration inadaptées. Face à ce défi sanitaire et environnemental croissant, des initiatives innovantes se dessinent en Espagne, visant à prévenir, détecter et éliminer ces nuisibles grâce à des technologies avancées.

Filtres pour microplastiques en déentretien : Technologies qui fonctionnent déjà

Les microplastiques s’infiltrent dans les rivières et la mer à travers les stations d’épuration, et le problème réside dans le fait que nombreuses d’entre elles ne sont pas conçues pour les retenir efficacement. Ces particules minuscules, parfois invisibles, sont devenues un véritable casse-tête environnemental et sanitaire, et leur capture nécessite des technologies de traitement et de mesure beaucoup plus fines que celles utilisées par les processus conventionnels.

En Espagne, plusieurs initiatives prennent les devants avec des approches très variées mais complémentaires : des membranes d’ultrafiltration combinées à la digestion anaérobie, jusqu’à la biomimétique inspirée de l’anatomie d’une raie méditerranéenne, sans oublier les stratégies de capture magnétique ou les systèmes navals qui tirent parti de l’eau de lavage des dépurateurs de gaz. L’objectif commun est clair : prévenir, détecter et éliminer les microplastiques dans les stations d’épuration urbaines, industrielles et également dans le milieu marin.

Pourquoi les microplastiques sont-ils si difficiles à retenir ?

Le terme microplastique désigne toute particule de plastique inférieure à 5 mm, tandis que les nanoplastiques se réfèrent à des tailles nanométriques. Leur dispersion est généralisée et leur persistance, énorme : ils apparaissent dans les eaux usées urbaines et industrielles, et même dans les aquifères et les mers. L’ONU a alerté sur des chiffres de déversement alarmants, et plusieurs études ont détecté ces particules dans la faune marine, les fruits de mer et même chez les humains.

Au-delà de la présence physique de ces particules, des inquiétudes se font jour quant à leur capacité à agir comme vecteurs de substances toxiques. On soupçonne qu’elles peuvent transporter des métaux lourds et des polluants organiques, avec un impact potentiel sur le système digestif et la microbiote intestinale. Ce risque, associé à leur accumulation dans les écosystèmes aquatiques, exige une avancée par rapport aux traitements traditionnels des stations d’épuration.

Les processus habituels d’une station d’épuration ne sont pas conçus pour capturer des plastiques dans des plages micrométriques ou inférieures. Ainsi, bien qu’ils retiennent des fractions de taille plus importante, ils ne garantissent pas une élimination complète. En conséquence, une part significative de ces particules échappe aux effluents et aux boues, entraînant un cycle de contamination difficile à briser sans des technologies avancées.

Technologies de filtration et séparation : du millimètre à la nanométrie

Pour s’attaquer aux microplastiques de différentes tailles, plusieurs familles de processus sont combinées. Les filtres à sédiments et les membranes d’ultrafiltration améliorent la rétention des particules fines, tandis que l’osmose inverse peut éliminer des fractions encore plus petites, mais avec des coûts énergétiques et opérationnels supérieurs. En revanche, les filtres à mailles ou cartouches plus simples ne sont efficaces que contre des particules plus grosses.

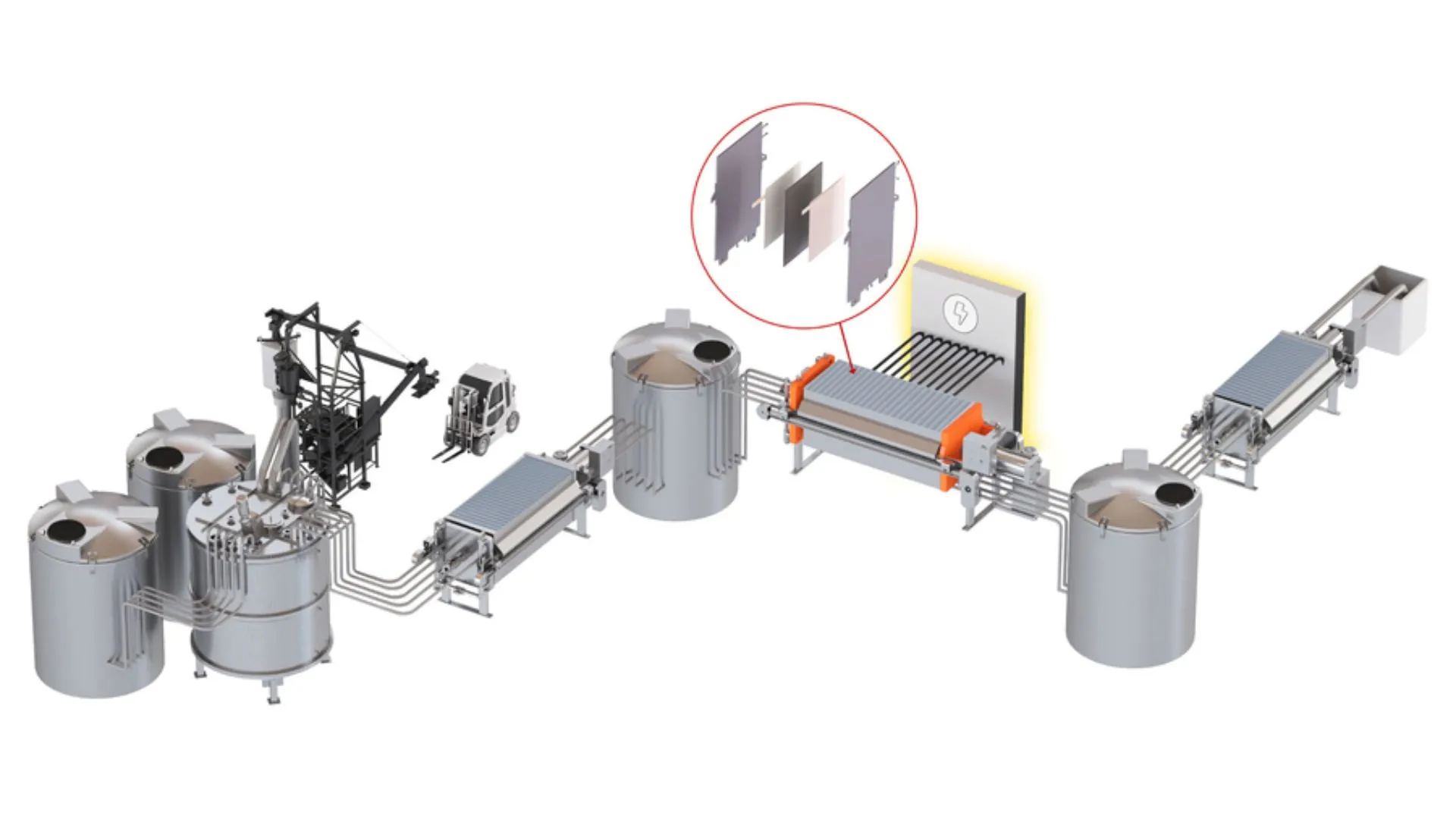

Dans le domaine du développement, l’Espagne se distingue avec des propositions intégrant diverses couches de traitement. Aimplas, l’Institut Technologique du Plastique, perfectionne une ligne de dépuration utilisant des membranes d’ultrafiltration combinées à la digestion anaérobie, visant à atteindre des taux élevés d’élimination des micro et nanoplastiques tout en minimisant leur génération tout au long du processus.

Il est important de noter que toutes les solutions ne dépendent pas d’un maillage qui bloque tout. Il existe des voies de séparation alternatives à la filtration, comme la capture sélective et l’agrégation magnétique, qui s’avèrent particulièrement prometteuses lorsque des débits élevés et un fonctionnement continu sans colmatage des membranes sont nécessaires.

Prevenplast et la voie AnMBR : membranes d’ultrafiltration avec digestion anaérobie

Dans le cadre du projet Prevenplast, financé par l’Agence Valencienne de l’Innovation, Aimplas développe à échelle pilote un schéma combinant membranes d’ultrafiltration et bioréacteurs anaérobies à membranes. L’objectif est de dépasser 99 % d’élimination des micro et nanoplastiques dans les eaux usées, une barrière qui s’avérait jusqu’à présent insurmontable pour les stations d’épuration traditionnelles.

Cette solution intègre aussi une méthodologie standardisée pour l’analyse qualitative et quantitative des particules, cruciale pour vraiment mesurer l’efficacité de la technologie. Avec des données homogènes, il est possible d’identifier, de compter et de tracer ces matériaux tout au long du processus, facilitant ainsi l’élaboration de guides de bonnes pratiques pour prévenir leur génération et réduire le déversement de plastiques dans l’environnement.

Le paysage européen de l’épuration offre un domaine d’application immense. On estime qu’environ 5 300 stations d’épuration fonctionnent dans l’UE, ce qui signifie qu’une technologie AnMBR éprouvée et stable aurait un potentiel de déploiement colossal. Il n’existe pas en Europe de système identique installé à grande échelle, donc un saut de maturité technologique et réglementaire pourrait être décisif pour le secteur.

Le travail d’Aimplas est testé tant avec des échantillons issus de stations d’épuration qu’à travers une plante pilote de transformation de plastiques. La présence de micro et nanoplastiques est évaluée à différents points de processus, tout comme la minimisation de leur génération et leur récupération à l’aide de membranes à fibres creuses et de digestion anaérobie. Simultanément, la stabilité à long terme de ces outils est étudiée d’un point de vue technique, économique et environnemental, avec un regard vers leur scalabilité réelle.

Microplast : filtres à sable et charbon actif, et réacteurs à membrane

Parallèlement, Aimplas soutient un autre projet focalisé sur les eaux usées urbaines et industrielles. Microplast combine deux routes pilotes : l’une basée sur des filtres à sable et charbon actif et l’autre sur des réacteurs à membrane, avec l’objectif double d’anticiper de futures exigences légales et de standardiser comment mesurer ces polluants dans différentes sources d’eau.

Pour que la comparaison soit utile, la méthodologie de quantification est conçue afin de fournir des données homogènes et comparables. Cela permettra d’évaluer avec rigueur l’efficacité des différentes méthodes de traitement et de ajuster le design des lignes de processus en fonction du type d’effluent et des objectifs de qualité de l’eau.

Le projet inclut la participation d’Aguas de Valencia et de l’Université de Valence, avec un financement de l’AVI. Cette approche mixte favorise des décisions éclairées sur des investissements et des opérations, un élément souvent manquant dans les discussions sur les nouvelles technologies pour les microplastiques.

Biomimétique dans les stations d’épuration : REMOURE et la raie Mobula

Une autre ligne de développement fascinante vient de la biomimétique. Le projet REMOURE a répliqué, par fabrication additive, l’arc branchial de la raie Mobula du Méditerranée comme source d’inspiration pour un système de filtration applicable dans les stations d’épuration.

Le consortium peaufine la régulation de l’équipement hydrodynamique d’essai pour optimiser la performance et l’intégration. L’objectif est de transférer ce modèle de capture naturelle à un dispositif qui minimise les pertes de charge et maximise la rétention, s’ajustant à l’hydraulique des stations sans modifications majeures.

Ce développement a été présenté au public lors de l’événement VLC Tech X-perience de Valence, où il a reçu un accueil favorable en raison de son originalité et de son potentiel d’évolutivité. L’initiative est financée par le Fonds FEDER à travers l’Agence Valencienne de l’Innovation, avec Global Omnium comme coordinateur, et IMEDMAR-UCV, Vielca Ingenieros, Contrôle de Déversement Industriel et AIDIMME comme partenaires technologiques.

Capture en mer : dépurateurs de gaz retenant les microplastiques

Au-delà des stations d’épuration, il y a également de l’innovation à bord des navires. Wärtsilä et le Groupe Grimaldi ont présenté un système qui exploite l’eau de lavage de dépurateurs de gaz d’échappement en circuit ouvert pour extraire les microplastiques de l’eau de mer pendant la navigation.

L’idée est à la fois simple et puissante : le système de nettoyage des gaz utilise de grands volumes d’eau qui peuvent servir de moyen de capture. Un moteur de 10 MW utilise environ 450 m³ par heure d’eau de mer, ce qui se traduit par une capacité non négligeable de retenue de particules, notamment celles inférieures à 10 microns.

Les premiers résultats sont prometteurs. Des microplastiques ont été capturés à des concentrations d’environ 76 particules par mètre cube d’eau traitée, et lors d’un test entre Civitavecchia et Barcelone, des dizaines de milliers de particules ont été recueillies en un seul voyage. Tout cela avec des modifications minimales à bord et en tirant parti d’une opération déjà existante.

Cette fonctionnalité sera intégrée dans les systèmes de traitement des eaux de lavage de Wärtsilä, renforçant son engagement envers des plateformes modulaires qui permettent d’incorporer des innovations environnementales. C’est un processus d’économie de ressources : nettoyer l’air et, en même temps, contribuer à la propreté des océans, en capitalisant sur des équipements déjà installés dans les flottes commerciales.

Mesure et capture sélective : la proposition de Captoplastic

Sans mesure, aucun contrôle n’est possible. L’entreprise Captoplastic, née comme spin-off de l’Université Autonome de Madrid, a développé Captolab, un équipement qui quantifie les milligrammes de microplastiques par litre dans différentes eaux, allant des stations d’épuration urbaines aux industries chimiques avec de fortes exigences de qualité.

Son approche d’élimination ne repose pas sur un simple maillage, mais sur une chimie de capture. Un agent de capture est ajouté au flux d’eau, qui adhère au microplastique et forme un agrégat avec des propriétés magnétiques ; ensuite, un champ magnétique sépare cet agrégat de l’eau principale, évitant ainsi le colmatage que subissent souvent les membranes.

Pour clore le cycle, l’agrégat se dissout avec une solution saline et l’agent de capture revient au circuit tandis que les microplastiques sont écartés pour gestion. L’entreprise encourage également des accords pour leur redonner une seconde vie, par exemple en les transformant en bois plastique, ce qui ajoute une dimension d’économie circulaire à la solution.

Concernant la scalabilité, Captoplastic a lancé plusieurs usines pilotes avec des capacités allant de 3 000 à 5 000 litres par heure et avance vers une installation avec la Communauté de Madrid et le Canal d’Isabel II à Móstoles. Cette usine vise à traiter environ 100 000 litres par heure avec capture de microplastiques, et parallèlement, des dispositifs compacts sont développés pour la source domestique principale : le lavage des vêtements.

Santé, réglementation et impact sur la chaîne de valeur

Bien que les preuves scientifiques sur les effets à long terme continuent de se constituer, les préoccupations concernant les risques potentiels des microplastiques sont déjà sur l’agenda. Transport de toxines, perturbations digestives et changements dans la microbiote sont quelques-uns des facteurs en cours d’investigation, raison suffisante pour accélérer la prévention ainsi que l’élimination dans des points critiques.

L’anticipation réglementaire constitue un autre front clé. Des projets comme Microplast sont conçus pour anticiper de futures exigences légales, établissant des métriques et des technologies prêtes à intégrer dans des usines réelles. Ce travail facilite aux opérateurs et aux industries la prise de décisions d’investissement avec une certitude technique et réglementaire.

L’impact économique pourrait être significatif dans des secteurs tels que le traitement des eaux, la transformation des plastiques et les industries ayant de fortes exigences d’eau de process. La collaboration entre centres technologiques, universités, opérateurs et entreprises spécialisées accélère l’arrivée sur le marché, multiplie les synergies et réduit le risque technologique lié à l’adoption.

Questions fréquentes sur la filtration des microplastiques

Peut-on filtrer les microplastiques de l’eau potable et des eaux usées ? Oui, mais cela nécessite des technologies spécifiques et souvent leur combinaison : sédimentation et filtration pour les fractions supérieures ; ultrafiltration pour les microns ; et osmose inverse pour les plus fins, selon les objectifs de qualité et les coûts que chaque installation peut supporter.

Les microplastiques sont-ils nuisibles pour la santé ? La recherche se poursuit, mais il y a des raisons de rester prudent. Ils sont soupçonnés de transporter des composés dangereux et d’avoir des effets potentiels sur le système digestif. D’où l’importance de mesurer, réduire et contrôler leur présence dans le réseau d’approvisionnement et dans les effluents.

Existe-t-il de l’eau totalement exempte de microplastiques ? Il est difficile de le garantir dans tous les contextes. Avec des systèmes de traitement avancés, il est possible de réduire considérablement la concentration, mais l’omniprésence de ces particules impose une approche intégrale : prévention à la source, traitement en usine et solutions spécifiques pour des utilisations sensibles.

Au-delà de l’eau : économie circulaire et nouvelles voies de valeur

Réduire l’empreinte plastique ne se limite pas à capturer, mais aussi à revaloriser. Aimplas travaille sur Bioreact, ciblant les déchets à base d’amidon comme les sacs ou les emballages agricoles, actuellement destinés au compostage ou à la biodégradation. Le projet explore leur transformation en acide lactique et, à partir de là, en PLA, un bioplastique très demandé avec des options de recyclage pour les microplastiques.

Ce type de solutions ferme le cercle : moins de déchets, plus de matières premières secondaires et des alternatives à moindre impact. Associées aux technologies de dépuration et de capture, elles forment un ensemble cohérent d’économie circulaire, chacune agissant à un point différent du cycle de vie du plastique.

L’innovation ne s’arrête pas à la station de traitement. L’inspiration biomimétique de REMOURE, la capture magnétique de Captoplastic ou la rétention à bord des navires commerciaux ouvrent des fronts complémentaires, contribuant à réduire le nombre de microplastiques arrivant dans les rivières, la mer et les aquifères.

Clés opérationnelles pour implanter des solutions dans les stations d’épuration et l’industrie

Avant de choisir une technologie, il est essentiel de procéder à une caractérisation. Sans un protocole robuste de prélèvement, d’identification et de quantification, il n’est pas possible de comparer la performance réelle d’une ultrafiltration avec un filtre à charbon actif ou un réacteur à membrane. La standardisation promue par les projets valencians indique le chemin à suivre.

Ensuite, il faut évaluer l’intégration. Les membranes à fibres creuses et les processus anaérobies ont des exigences opérationnelles spécifiques qui conditionnent les débits, le nettoyage, la consommation énergétique et le traitement des boues. Dans d’autres options, comme la capture magnétique, la clé réside dans la chimie de l’agent de capture et la gestion de l’agrégat retiré.

Enfin, durabilité et coûts doivent faire partie de l’analyse. La stabilité à long terme, l’entretien, l’empreinte énergétique et la destination finale des déchets plastiques doivent être considérés. La bonne nouvelle est que la combinaison de technologies et l’impulsion réglementaire rapprochent des solutions matures et viables du marché.

Ce tableau, avec des projets phares comme Prevenplast, Microplast ou REMOURE, et avec des approches complémentaires en mer et dans les lignes industrielles, dessine une feuille de route optimiste. La conjonction de mesure fiable, de traitement avancé et d’économie circulaire permet de réduire considérablement la charge de microplastiques dans l’eau, rendant ainsi possibles des effluents conformes à des critères de plus en plus exigeants et garantissant la sécurité de la réutilisation dans des environnements urbains et agricoles.

Mon avis :

Les microplastiques, omniprésents dans les eaux usées, posent des défis environnementaux immense. Des technologies avancées, comme les membranes de filtration et la biomimétique, offrent des solutions prometteuses, bien qu’elles nécessitent des investissements élevés et un développement à grande échelle. L’innovation est cruciale pour une élimination efficace et durable.

Les questions fréquentes :

Les microplastiques peuvent-ils être filtrés dans l’eau potable et usée ?

Oui, mais cela nécessite des technologies spécifiques et souvent leur combinaison : sédimentation et filtration pour les fractions plus grandes ; ultrafiltration pour les microns ; et osmose inverse pour les plus fins, en fonction des objectifs de qualité et des coûts que chaque installation peut assumer.

Les microplastiques sont-ils nuisibles pour la santé ?

La recherche est toujours en cours, mais il existe des raisons de faire preuve de prudence. On leur attribue la capacité de transporter des composés dangereux et des effets possibles sur le système digestif. D’où l’importance de mesurer, réduire et contrôler leur présence dans le réseau d’approvisionnement et dans les effluents.

Existe-t-il de l’eau totalement exempte de microplastiques ?

Il est difficile de le garantir dans tous les contextes. Avec des systèmes de traitement avancés, on peut réduire considérablement la concentration, mais l’ubiquité de ces particules impose une approche intégrale : prévention à la source, traitement en usine et solutions spécifiques pour les usages sensibles.

Comment l’innovation dans la capture des microplastiques se développe-t-elle ?

La recherche et le développement s’intensifient, avec des projets tels que la biomimétique et la capture magnétique, qui ouvrent de nouveaux fronts pour aider à réduire les microplastiques dans les rivières, mers et aquifères tout en favorisant une économie circulaire.