Le géant technologique Google se trouve à un carrefour déterminant de son histoire, confronté à des pressions antitrust sans précédent qui menacent l’architecture même de son empire publicitaire. Alors que les régulateurs américains multiplient les procédures judiciaires, l’entreprise de Mountain View défend avec véhémence son modèle économique en arguant que sa complexité technique rend tout démantèlement impraticable. Cette bataille juridique, qui mobilise des ressources considérables et concentre l’attention de l’industrie technologique mondiale, révèle les tensions croissantes entre innovation entrepreneuriale et régulation de la concurrence. L’issue de ces procédures déterminera non seulement l’avenir de Google, mais aussi celui de l’ensemble des géants du numérique comme Meta, Amazon, Apple et Microsoft, tous scrutés par les autorités antitrust. Cette affaire illustre également les défis auxquels font face les plateformes comme YouTube, TikTok, Snapchat et même Twitter dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant.

L’accusation de monopole publicitaire : un procès aux ramifications multiples

Les autorités fédérales américaines accusent Google d’avoir établi et maintenu un monopole illégal dans le secteur de la publicité en ligne, un marché évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars. Le département de la Justice (DOJ) pointe du doigt des pratiques anticoncurrentielles systématiques, notamment des accords d’exclusivité qui auraient empêché les concurrents d’accéder équitablement au marché. Ces accusations s’appuient sur des années d’enquêtes minutieuses et de témoignages d’acteurs du secteur qui dénoncent les méthodes commerciales de l’entreprise.

Le procès révèle que Google contrôlerait simultanément les principaux maillons de la chaîne publicitaire numérique : les outils utilisés par les annonceurs pour acheter de l’espace publicitaire, les plateformes employées par les éditeurs pour vendre cet espace, et les places de marché où se réalisent les transactions. Cette intégration verticale complète permettrait à l’entreprise de favoriser ses propres services au détriment de la concurrence, créant ainsi une situation où Google serait simultanément juge et partie dans l’écosystème publicitaire digital.

Les implications financières de ce procès sont colossales. La publicité représente environ 80% des revenus de Google, générant des dizaines de milliards de dollars annuellement. Une décision défavorable pourrait bouleverser ce modèle économique et affecter la valorisation boursière d’Alphabet, la société mère. Les investisseurs surveillent attentivement l’évolution de cette situation, conscients que des précédents similaires ont déjà contraint d’autres géants technologiques à modifier substantiellement leurs pratiques commerciales.

Les mécanismes contestés de domination publicitaire

Les procureurs fédéraux détaillent plusieurs mécanismes par lesquels Google aurait abusé de sa position dominante. Premièrement, l’entreprise aurait systématiquement acquis ses principaux concurrents potentiels, éliminant ainsi toute menace sérieuse à sa suprématie. L’acquisition de DoubleClick en 2008 pour 3,1 milliards de dollars constitue l’exemple emblématique de cette stratégie, permettant à Google de contrôler des infrastructures publicitaires essentielles.

Deuxièmement, les pratiques contractuelles de Google feraient l’objet d’examens approfondis. Les accords conclus avec les fabricants de smartphones et les navigateurs web imposeraient des conditions qui garantissent la prééminence des outils publicitaires de Google. Ces arrangements, parfois assortis de compensations financières substantielles, créeraient des barrières à l’entrée insurmontables pour les nouveaux acteurs souhaitant concurrencer l’écosystème publicitaire établi.

- Acquisition stratégique de concurrents potentiels pour éliminer la compétition naissante

- Accords d’exclusivité avec les fabricants d’appareils mobiles et les développeurs de navigateurs

- Préférence algorithmique accordée aux propres services publicitaires de Google dans les enchères automatisées

- Opacité des mécanismes de tarification rendant difficile la comparaison avec les offres concurrentes

- Intégration technique complexe décourageant les annonceurs de diversifier leurs plateformes publicitaires

| Pratique contestée | Impact sur le marché | Préjudice allégué |

|---|---|---|

| Contrôle de l’infrastructure publicitaire | 90% de part de marché sur certains segments | Limitation de l’innovation concurrentielle |

| Accords avec fabricants mobiles | Position par défaut sur milliards d’appareils | Exclusion de facto des alternatives |

| Intégration verticale complète | Maîtrise de toute la chaîne de valeur | Conflit d’intérêts structurel |

| Acquisitions stratégiques successives | Élimination des menaces concurrentielles | Consolidation excessive du pouvoir de marché |

La défense « trop complexe pour être vendu » : arguments techniques et stratégiques

Face à ces accusations, Google déploie une stratégie défensive audacieuse en affirmant que son infrastructure publicitaire est « too complex to sell », littéralement trop complexe pour être vendue ou démantelée. Cette argumentation repose sur la réalité technique que les systèmes publicitaires de Google constituent un écheveau technologique où des milliers de composants interdépendants collaborent en temps réel pour diffuser des milliards d’annonces quotidiennes à travers le monde. Séparer ces éléments reviendrait, selon l’entreprise, à détruire la valeur créée sans bénéficier ni aux consommateurs ni aux annonceurs.

Les avocats de Google soulignent que l’entreprise a investi des décennies et des dizaines de milliards de dollars dans le développement d’algorithmes sophistiqués, d’infrastructures serveurs massives et de systèmes d’apprentissage automatique qui optimisent la pertinence publicitaire. Cette technologie ne fonctionne efficacement que parce qu’elle traite simultanément des volumes gigantesques de données provenant de multiples sources interconnectées. Démanteler cet écosystème fragmenterait les données, réduirait la performance des algorithmes et ultimement dégraderait l’expérience utilisateur que les régulateurs cherchent théoriquement à protéger.

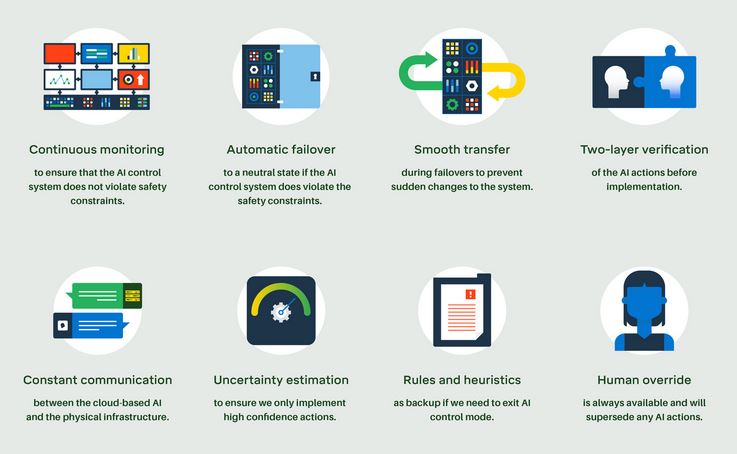

L’argument s’étend également à la dimension économique : la valeur des actifs publicitaires de Google provient précisément de leur intégration. Un acheteur potentiel devrait non seulement acquérir des serveurs et du code, mais aussi reconstituer l’expertise humaine, les relations commerciales, les données d’apprentissage et la confiance du marché – éléments intangibles qui ne se transfèrent pas par simple transaction. Cette complexité rendrait toute vente forcée problématique, produisant potentiellement des entités fragmentées moins compétitives que les concurrents internationaux, notamment les géants technologiques chinois qui ne font pas face aux mêmes contraintes réglementaires. L’entreprise cite l’exemple de mécanismes de protection avancée qui nécessitent une intégration profonde avec l’écosystème global pour fonctionner efficacement.

Interdépendances technologiques et opérationnelles inextricables

Google insiste sur le fait que ses services publicitaires ne constituent pas des entités autonomes mais des composantes profondément intégrées à l’ensemble de son écosystème technologique. Les systèmes de ciblage publicitaire utilisent des données provenant de YouTube, du moteur de recherche, de Google Maps, d’Android et de dizaines d’autres services. Séparer uniquement les technologies publicitaires reviendrait à les priver de leur principale source de valeur : l’accès à des signaux comportementaux diversifiés qui permettent une personnalisation pertinente.

Cette interconnexion s’étend aux infrastructures physiques. Les algorithmes publicitaires de Google fonctionnent sur les mêmes centres de données massifs qui hébergent la recherche, le cloud computing et les services de stockage. Ces installations représentent des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, optimisés pour gérer simultanément des charges de travail variées. Isoler uniquement les opérations publicitaires nécessiterait soit de dupliquer ces infrastructures – ce qui serait économiquement inefficient – soit d’établir des accords de location complexes qui maintiendraient de facto une dépendance envers Google.

| Composant technique | Interdépendances | Complexité de séparation |

|---|---|---|

| Algorithmes d’enchères publicitaires | Données de recherche, comportement YouTube, localisation Maps | Extrême – nécessite reconstruction complète des datasets |

| Infrastructure serveurs | Services cloud, stockage, calcul distribué mondial | Très élevée – investissements matériels de plusieurs milliards |

| Systèmes de mesure d’audience | Intégration avec Analytics, Tag Manager, tous sites web partenaires | Élevée – écosystème de milliers de partenaires techniques |

| Technologies anti-fraude | Apprentissage automatique sur ensemble des données Google | Extrême – efficacité dépend du volume de données traitées |

- Bases de données partagées entre publicité et autres services essentiels de Google

- Équipes d’ingénieurs travaillant simultanément sur multiples produits interconnectés

- Propriété intellectuelle couvrant des brevets utilisés transversalement dans l’organisation

- Relations contractuelles avec millions d’annonceurs et éditeurs liées à l’écosystème global

- Systèmes de sécurité et de prévention de la fraude s’appuyant sur l’ensemble du réseau Google

Les précédents judiciaires et leurs enseignements pour Google

L’affaire actuelle n’est pas le premier affrontement entre Google et les autorités antitrust, ni même la première fois qu’un géant technologique doit défendre son modèle économique devant les tribunaux. L’histoire des procès antitrust dans le secteur technologique offre des enseignements précieux sur les issues potentielles et les stratégies efficaces. Le cas emblématique reste celui de Microsoft dans les années 1990, où l’entreprise fut accusée d’abus de position dominante concernant son système d’exploitation Windows et son navigateur Internet Explorer.

Dans l’affaire Microsoft, les autorités avaient initialement envisagé un démantèlement complet de l’entreprise, séparant les activités de systèmes d’exploitation des applications logicielles. Finalement, après des années de procédures et d’appels, un accord transactionnel fut trouvé, imposant des restrictions comportementales plutôt qu’une séparation structurelle. Microsoft dut notamment permettre aux fabricants d’ordinateurs d’installer des logiciels concurrents et partager certaines interfaces de programmation avec les développeurs tiers. Cette solution pragmatique reconnaissait implicitement les difficultés pratiques d’un démantèlement complet tout en cherchant à rétablir des conditions concurrentielles plus équitables.

Plus récemment, d’autres géants technologiques ont fait face à des défis similaires. Facebook (devenu Meta) a été poursuivi pour l’acquisition d’Instagram et WhatsApp, les régulateurs arguant que ces rachats éliminaient des concurrents potentiels. Amazon fait l’objet d’investigations concernant ses pratiques sur sa marketplace, notamment l’utilisation de données des vendeurs tiers pour développer ses propres produits concurrents. Apple est contesté sur les commissions de son App Store et les restrictions imposées aux développeurs. Ces affaires partagent un fil conducteur commun : la tension entre l’intégration verticale qui génère efficacité et innovation, et les risques d’abus de position dominante qui étouffent la concurrence.

Comparaison des stratégies défensives et résultats obtenus

L’analyse des précédents révèle plusieurs stratégies défensives récurrentes adoptées par les entreprises accusées de pratiques anticoncurrentielles. La première consiste à démontrer que la position dominante résulte d’une innovation supérieure et d’investissements massifs plutôt que de pratiques déloyales. Cette argumentation met en avant les bénéfices consommateurs : prix réduits, services améliorés, innovations technologiques qui n’auraient pas vu le jour sans l’échelle opérationnelle permise par la taille de l’entreprise.

La seconde stratégie, employée par Google dans le cas présent, souligne les complexités techniques qui rendent impraticable toute solution structurelle radicale. Cette approche reconnaît parfois la position dominante mais conteste la faisabilité des remèdes proposés, argumentant qu’ils causeraient plus de dommages que de bénéfices. Les entreprises proposent alors des remèdes comportementaux alternatifs : ouverture de certaines interfaces de programmation, programmes d’interopérabilité, engagements sur les pratiques commerciales futures. Cette approche permet souvent de négocier des solutions moins contraignantes qu’un démantèlement complet.

| Entreprise | Nature de l’accusation | Issue du procès | Leçons pour Google |

|---|---|---|---|

| Microsoft (années 2000) | Abus de position dominante OS et navigateur | Restrictions comportementales, pas de démantèlement | Les remèdes pragmatiques sont souvent privilégiés |

| AT&T (1982) | Monopole télécommunications | Démantèlement en plusieurs entités régionales | Démantèlement reste possible pour monopoles extrêmes |

| Standard Oil (1911) | Monopole pétrolier et pratiques prédatrices | Séparation en 34 entreprises distinctes | Précédent historique de fragmentation radicale |

| Intel (2009, UE) | Rabais anticoncurrentiels sur processeurs | Amende record mais pas de restructuration | Sanctions financières alternatives au démantèlement |

- Durée procédurale : les affaires antitrust majeures s’étalent généralement sur 5 à 10 ans

- Appels multiples : les décisions initiales sont presque systématiquement contestées

- Évolution technologique : le marché change substantiellement pendant les procédures

- Accords transactionnels : majorité des cas se concluent par négociations plutôt que décision judiciaire finale

- Sanctions financières : amendes massives souvent accompagnent ou remplacent restructurations

Pour mieux comprendre comment les entreprises technologiques gèrent les risques réglementaires et implémentent des mesures de protection, l’examen des pratiques de conformité devient essentiel.

Impact sur l’écosystème numérique et les acteurs alternatifs

Au-delà des implications directes pour Google, ce procès antitrust cristallise des enjeux fondamentaux pour l’ensemble de l’économie numérique. Les petits annonceurs et les éditeurs indépendants observent attentivement l’évolution de cette affaire, espérant qu’elle ouvrira des opportunités dans un marché actuellement dominé par quelques acteurs massifs. Les associations professionnelles représentant les agences publicitaires et les médias en ligne ont majoritairement soutenu les actions des régulateurs, témoignant des frustrations accumulées face aux pratiques commerciales des plateformes dominantes.

La concentration du marché publicitaire numérique entre les mains de Google, Meta (via Facebook et Instagram) et dans une moindre mesure Amazon, a progressivement érodé les marges des acteurs intermédiaires. Les agences médias rapportent des difficultés croissantes à négocier des conditions tarifaires avantageuses, tandis que les éditeurs de contenu constatent une pression constante à la baisse sur les revenus publicitaires par impression. Cette dynamique a contribué à la crise économique traversée par de nombreux médias traditionnels qui dépendent de la publicité en ligne pour compenser le déclin des revenus imprimés.

Parallèlement, l’affaire soulève des questions sur l’innovation dans le secteur publicitaire. Les start-ups développant des technologies alternatives – comme les solutions de publicité contextuelle respectueuses de la vie privée ou les réseaux publicitaires décentralisés – peinent à gagner des parts de marché significatives face à l’omniprésence des solutions établies. Un démantèlement partiel de Google pourrait théoriquement libérer de l’espace concurrentiel, stimulant l’émergence de nouvelles approches technologiques. Inversement, une victoire de Google renforcerait le statu quo, confirmant la viabilité du modèle d’intégration verticale dans l’économie numérique.

Réactions des concurrents et repositionnements stratégiques

Les concurrents directs et indirects de Google adoptent des positions stratégiques variées face à cette bataille judiciaire. Microsoft, qui possède le moteur de recherche Bing et des technologies publicitaires concurrentes, observe avec intérêt les développements, conscient que toute limitation imposée à Google pourrait créer des opportunités commerciales. L’entreprise de Redmond a d’ailleurs investi massivement dans l’intelligence artificielle pour différencier ses offres publicitaires et potentiellement capter une part des annonceurs cherchant à diversifier leurs plateformes.

Amazon représente un cas particulier, étant simultanément concurrent de Google dans la publicité digitale et potentiellement concerné par des investigations antitrust similaires. La marketplace d’Amazon a développé sa propre régie publicitaire qui génère désormais des dizaines de milliards de dollars annuellement, principalement via des annonces de produits affichées lors des recherches sur son site. Cette croissance rapide démontre qu’il existe effectivement une demande pour des alternatives à l’écosystème Google, particulièrement auprès des annonceurs e-commerce qui apprécient la proximité immédiate avec l’acte d’achat. Comme l’illustre le cas de Tesla qui évoque des risques concurrentiels, la protection des données stratégiques devient un enjeu crucial.

| Acteur du marché | Position concurrentielle | Impact potentiel d’un démantèlement de Google |

|---|---|---|

| Meta (Facebook/Instagram) | Leader publicité sociale, concurrent direct | Opportunité de capter annonceurs recherche, mais précédent réglementaire inquiétant |

| Amazon | Leader publicité e-commerce émergent | Potentiel de croissance accélérée si fragmentation marché publicitaire |

| Microsoft | Challenger historique avec Bing | Repositionnement stratégique possible si accès aux données de recherche facilité |

| Apple | Développe activité publicitaire respectueuse vie privée | Différenciation renforcée sur protection données utilisateurs |

| TikTok | Montée en puissance publicité vidéo courte | Bénéficiaire indirect si attention réglementaire détournée |

- Stratégies de différenciation : concurrents misent sur respect vie privée et transparence

- Investissements technologiques : course à l’IA pour améliorer ciblage sans cookies tiers

- Alliances industrielles : coalitions d’éditeurs et annonceurs pour créer alternatives

- Lobbying réglementaire : participation active aux consultations sur futures régulations

- Expansion géographique : marchés émergents où domination Google moins établie

Les plateformes sociales comme TikTok, Snapchat et même Twitter (malgré ses turbulences récentes) développent également leurs propres écosystèmes publicitaires, cherchant à convaincre les annonceurs de la valeur unique de leurs audiences et formats. Ces acteurs bénéficieraient indirectement d’une fragmentation du marché publicitaire, même s’ils ne sont pas directement en concurrence sur tous les segments de Google. La question des pratiques de protection des données influence également les choix stratégiques des annonceurs.

Perspectives d’évolution et scénarios réglementaires futurs

L’issue de ce procès antitrust demeure hautement incertaine, les experts juridiques et les analystes du secteur technologique proposant des scénarios variés allant du maintien du statu quo à des transformations radicales du paysage publicitaire numérique. Le premier scénario, favorable à Google, verrait les tribunaux reconnaître la validité de l’argument de complexité excessive et limiter les remèdes à des ajustements comportementaux mineurs : transparence accrue sur les mécanismes de tarification, engagements d’interopérabilité avec certaines technologies tierces, ou création de comités de surveillance indépendants vérifiant le respect des engagements pris.

Un scénario intermédiaire, considéré comme probable par de nombreux observateurs, imposerait des restrictions significatives sans aller jusqu’au démantèlement complet. Google pourrait être contraint de séparer certaines activités spécifiques – par exemple, la place de marché publicitaire AdX de ses outils acheteurs et vendeurs – tout en conservant la majorité de son infrastructure intégrée. Des obligations d’ouverture de données pourraient être imposées, permettant aux concurrents d’accéder à certaines informations d’audience ou de performance actuellement réservées à l’écosystème Google. Ce type de solution chercherait à équilibrer les objectifs concurrentiels avec les réalités opérationnelles.

Le scénario maximaliste verrait un démantèlement substantiel de l’empire publicitaire de Google, séparant les différentes couches technologiques en entités indépendantes : une entreprise gérerait les outils pour annonceurs, une autre les technologies pour éditeurs, une troisième la place de marché connectant les deux. Cette fragmentation radicale, comparable au démantèlement historique d’AT&T, transformerait profondément le marché mais soulèverait d’immenses défis pratiques concernant le partage des technologies, des données, des infrastructures et du personnel. La probabilité de ce scénario semble actuellement faible mais ne peut être totalement écartée si les tribunaux concluent à des violations particulièrement graves et systématiques du droit de la concurrence. L’expérience d’Apple dans la défense de ses pratiques pourrait offrir des enseignements pertinents.

Implications internationales et harmonisation réglementaire

La dimension internationale de cette affaire ajoute une couche supplémentaire de complexité. L’Union européenne a déjà imposé plusieurs amendes record à Google pour diverses violations du droit de la concurrence, et le Digital Markets Act européen impose des obligations spécifiques aux « gatekeepers » numériques, catégorie dans laquelle Google figure prominemment. Les décisions américaines influenceront probablement les approches réglementaires dans d’autres juridictions, créant potentiellement soit un mouvement de convergence vers des standards globaux, soit au contraire une fragmentation réglementaire rendant la conformité encore plus complexe pour les entreprises multinationales.

Les marchés asiatiques observent également ces développements avec attention. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde développent leurs propres cadres réglementaires pour les plateformes numériques dominantes, souvent avec des priorités légèrement différentes reflétant leurs contextes économiques et politiques spécifiques. L’Inde, en particulier, représente un marché stratégique où Google détient des positions très fortes mais fait face à une concurrence locale vigoureuse et à des régulateurs de plus en plus assertifs concernant la protection des acteurs économiques nationaux. Les mesures de protection adoptées en Europe pourraient inspirer d’autres régions.

- Coordination transatlantique : dialogue accru entre régulateurs américains et européens

- Standards d’interopérabilité : émergence potentielle de normes techniques communes

- Extraterritorialité réglementaire : règles d’une juridiction affectant opérations mondiales

- Forum shopping : entreprises cherchant juridictions plus favorables pour certaines activités

- Tensions géopolitiques : régulation des plateformes devient enjeu de souveraineté numérique

| Région | Approche réglementaire | Mesures spécifiques contre Google |

|---|---|---|

| Union Européenne | Digital Markets Act, amendes importantes | Obligations d’interopérabilité, choix navigateur/moteur recherche |

| États-Unis | Procès antitrust multiples, approche fragmentée par État | Procédures judiciaires en cours, remèdes à déterminer |

| Royaume-Uni | Competition and Markets Authority, Digital Markets Unit | Investigations sur publicité et recherche, codes de conduite spécifiques |

| Inde | Competition Commission of India, focus souveraineté numérique | Amendes pour abus dans Android, obligations choix applications |

| Australie | News Media Bargaining Code, régulation spécifique contenu | Obligations de rémunération des éditeurs de presse |

L’harmonisation réglementaire internationale reste un défi majeur. Les entreprises technologiques plaident pour des règles cohérentes qui faciliteraient la conformité et éviteraient les contradictions entre juridictions. Inversement, les régulateurs nationaux insistent sur leur droit souverain à protéger leurs marchés domestiques selon leurs priorités propres. Cette tension fondamentale ne sera probablement pas résolue rapidement, créant un environnement réglementaire complexe et évolutif que les acteurs du secteur devront naviguer avec prudence. Les approches en matière de protection contre les menaces en ligne varient également considérablement selon les régions.

Transformation du modèle publicitaire et innovations émergentes

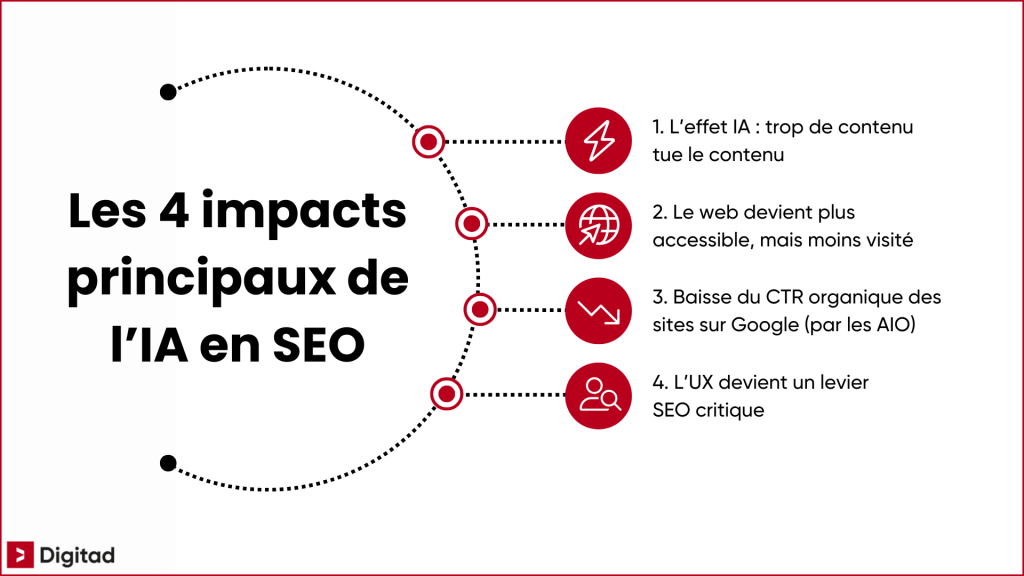

Parallèlement aux batailles juridiques, le secteur publicitaire numérique traverse une transformation technologique profonde qui pourrait ultimement avoir un impact plus significatif que les décisions réglementaires. La disparition progressive des cookies tiers – ces fichiers qui permettaient de suivre les utilisateurs à travers différents sites web – impose un réinvention des mécanismes de ciblage publicitaire. Google lui-même a annoncé puis reporté à plusieurs reprises l’élimination des cookies tiers dans Chrome, reflétant les difficultés techniques et commerciales de cette transition. Les alternatives actuellement développées incluent le ciblage contextuel, les identifiants unifiés gérés par des consortiums industriels, et les technologies de préservation de la vie privée comme le Privacy Sandbox de Google.

L’intelligence artificielle générative représente une autre disruption potentielle majeure. Avec la montée en puissance de services comme ChatGPT, Gemini (de Google) ou Claude, les utilisateurs effectuent de plus en plus de recherches d’information via des interfaces conversationnelles plutôt que des moteurs de recherche traditionnels. Cette évolution pourrait fondamentalement modifier les points d’interaction entre annonceurs et consommateurs, créant de nouveaux formats publicitaires et potentiellement redistribuant la valeur économique vers les fournisseurs de modèles d’IA. Google investit massivement dans ce domaine précisément pour éviter de perdre sa position centrale dans l’écosystème d’information numérique. Les questions de protection des données personnelles deviennent encore plus critiques dans ce contexte.

Les technologies blockchain et Web3 proposent également des visions alternatives de l’économie publicitaire. Des projets expérimentaux explorent des modèles où les utilisateurs contrôleraient directement leurs données personnelles et recevraient une compensation pour leur attention publicitaire, éliminant les intermédiaires centralisés comme Google. Bien que ces initiatives restent largement marginales et confrontées à des défis majeurs d’adoption et de viabilité économique, elles illustrent la recherche active d’alternatives au modèle publicitaire dominant. Les régulateurs observent ces innovations avec intérêt, certains y voyant potentiellement des solutions plus respectueuses de la vie privée et de la concurrence.

Évolution des attentes consommateurs et pressions sociétales

Les consommateurs eux-mêmes exercent une pression croissante pour des pratiques publicitaires plus transparentes et respectueuses. Les scandales successifs concernant l’utilisation de données personnelles – de Cambridge Analytica aux multiples fuites de données chez divers acteurs – ont sensibilisé le grand public aux enjeux de vie privée numérique. Les études de marché révèlent une méfiance croissante envers les plateformes publicitaires et une demande pour davantage de contrôle sur l’utilisation des informations personnelles. Cette évolution sociétale influence les décisions réglementaires et pousse les entreprises à développer des alternatives moins invasives.

Paradoxalement, ces mêmes consommateurs continuent massivement à utiliser les services gratuits financés par la publicité, révélant une tension entre les préférences déclarées et les comportements réels. La gratuité de la recherche Google, de YouTube, de Facebook et de nombreux autres services repose fondamentalement sur le modèle publicitaire ciblé. Toute restriction significative de ce modèle soulève la question du financement alternatif : abonnements payants, modèles freemium, financement public ou philanthropique. Aucune de ces options ne semble capable de générer des revenus comparables aux montants actuellement produits par la publicité digitale, soulevant des interrogations sur la durabilité du web gratuit tel que nous le connaissons.

| Innovation émergente | Impact sur publicité traditionnelle | Maturité technologique | Adoption marché |

|---|---|---|---|

| IA générative conversationnelle | Déplacement recherches vers interfaces chat | Élevée | Croissance rapide |

| Ciblage contextuel avancé | Remplacement ciblage comportemental | Moyenne-élevée | Adoption progressive |

| Technologies Privacy Sandbox | Préservation vie privée dans ciblage | Moyenne | Déploiement initial |

| Publicité blockchain/Web3 | Décentralisation et contrôle utilisateur | Faible-moyenne | Marginale/expérimentale |

| Réalité augmentée/virtuelle | Nouveaux formats immersifs | Moyenne | Niches spécifiques |

- Transparence algorithmique : demande croissante d’explications sur les décisions de ciblage

- Portabilité des données : droit des utilisateurs à exporter leurs informations

- Droit à l’oubli : effacement des données personnelles sur demande

- Consentement actif : évolution des mécanismes d’acceptation vers modèles plus explicites

- Audit indépendant : vérification externe des pratiques de protection des données

Les innovations en matière de protection contre les arnaques numériques s’intègrent progressivement aux écosystèmes publicitaires. Cette évolution technologique et sociétale redéfinit progressivement les contours acceptables de la publicité en ligne, indépendamment des décisions judiciaires spécifiques concernant Google. L’entreprise devra naviguer cette transformation tout en défendant son modèle actuel, un exercice d’équilibre délicat qui déterminera sa position concurrentielle future. Les réflexions sur la transparence du suivi des applications initiées par Apple ont déjà profondément modifié le paysage publicitaire mobile, démontrant qu’une entreprise technologique majeure peut imposer unilatéralement des changements significatifs aux pratiques sectorielles.

Pourquoi Google argue-t-il que son système publicitaire est trop complexe pour être vendu ?

Google soutient que son infrastructure publicitaire constitue un écosystème technologique profondément intégré où des milliers de composants interdépendants collaborent en temps réel. Selon l’entreprise, les algorithmes de ciblage utilisent des données provenant de multiples services (recherche, YouTube, Maps, Android), fonctionnent sur des infrastructures partagées avec d’autres activités, et reposent sur des années d’apprentissage automatique. Séparer ces éléments détruirait leur valeur opérationnelle et dégraderait la performance pour les annonceurs et utilisateurs, rendant toute vente forcée techniquement impraticable et économiquement contre-productive.

Quelles seraient les conséquences d’un démantèlement de l’activité publicitaire de Google ?

Un démantèlement pourrait avoir des conséquences multiples : fragmentation du marché publicitaire créant potentiellement plus de concurrence, mais aussi diminution de l’efficacité technologique si les systèmes sont séparés. Les petits annonceurs et éditeurs pourraient bénéficier de plus d’alternatives, tandis que les grandes marques perdraient potentiellement l’efficacité d’une plateforme unique intégrée. Les infrastructures devraient être dupliquées, augmentant les coûts opérationnels. Les concurrents comme Microsoft, Amazon et Meta pourraient gagner des parts de marché. L’innovation dans les technologies publicitaires pourrait être stimulée ou au contraire ralentie selon la structure des entités résultantes.

Comment les précédents comme le procès Microsoft informent-ils l’issue probable pour Google ?

Le procès antitrust contre Microsoft dans les années 2000 offre des parallèles instructifs. Initialement, un démantèlement complet fut envisagé, mais finalement des remèdes comportementaux furent imposés : obligations d’interopérabilité, transparence accrue, restrictions sur certaines pratiques commerciales. Cette approche pragmatique reconnaissait les difficultés d’une séparation structurelle tout en cherchant à rétablir la concurrence. Pour Google, cela suggère qu’un scénario intermédiaire est probable : restrictions significatives sur certaines pratiques, obligations d’ouverture de données ou d’interfaces, mais pas nécessairement un démantèlement complet de l’infrastructure publicitaire intégrée.

Quelles innovations technologiques transforment actuellement le marché publicitaire numérique ?

Plusieurs innovations majeures remodèlent l’écosystème publicitaire : la disparition progressive des cookies tiers impose de nouveaux mécanismes de ciblage respectueux de la vie privée comme le ciblage contextuel ou le Privacy Sandbox. L’intelligence artificielle générative modifie les interfaces de recherche d’information, créant de nouveaux points d’interaction publicitaire. Les technologies blockchain expérimentent avec des modèles décentralisés donnant plus de contrôle aux utilisateurs. La réalité augmentée et virtuelle ouvre des formats publicitaires immersifs. Ces transformations technologiques pourraient ultimement avoir un impact plus profond que les décisions réglementaires isolées sur l’avenir du modèle publicitaire numérique.

Comment les régulateurs internationaux coordonnent-ils leurs approches vis-à-vis de Google ?

La coordination internationale reste imparfaite mais s’intensifie. L’Union européenne a adopté une approche proactive avec le Digital Markets Act et des amendes substantielles. Les États-Unis privilégient des procès antitrust traditionnels mais avec une application fragmentée entre juridictions fédérales et étatiques. Le Royaume-Uni développe des codes de conduite spécifiques via sa Digital Markets Unit. L’Inde, l’Australie et d’autres pays créent leurs propres cadres réglementaires. Ces approches partagent des objectifs communs – limiter les abus de position dominante, protéger la concurrence – mais diffèrent dans leurs méthodes et priorités, créant un environnement réglementaire complexe que les entreprises multinationales doivent naviguer simultanément.