Le géant technologique Alphabet, à travers sa division X, a toujours fasciné par sa capacité à multiplier les projets audacieux, même si la plupart finissent dans l’ombre. Cette usine à idées opère selon une philosophie radicale : privilégier l’ambition au pragmatisme, quitte à accepter un taux d’échec vertigineux. Avec seulement 2 % de réussite, cette division révèle un pan méconnu de l’industrie tech, où l’innovation côtoie constamment le risque d’abandon. Astro Teller, directeur de X, a récemment dévoilé lors de la conférence TechCrunch Disrupt une nouvelle stratégie : transformer certains projets en entreprises totalement indépendantes plutôt qu’en filiales du groupe. Cette approche inédite marque un tournant dans la manière dont Alphabet envisage l’innovation de rupture.

Derrière cette décision se cache une réalité brutale : tous les projets ne trouvent pas leur place dans l’écosystème d’Alphabet. Certaines idées, trop disruptives ou éloignées du cœur de métier du groupe, ont davantage de chances de prospérer en dehors du giron de la maison-mère. Pour concrétiser cette vision, Alphabet a lancé Series X Capital, un fonds d’investissement dédié qui finance ces projets tout en restant actionnaire minoritaire. L’objectif : offrir une autonomie totale aux entrepreneurs tout en conservant un lien financier.

La philosophie radicale de X : tester pour mieux abandonner

Le fonctionnement de X repose sur un principe déroutant : chaque projet doit prouver qu’il mérite de survivre, et l’équipe travaille activement à démontrer pourquoi il devrait être abandonné. Cette approche contre-intuitive s’appuie sur une conviction forte : seules les idées capables de résister à une remise en question permanente ont une chance de transformer réellement le monde. Astro Teller résume cette vision ainsi : si un projet semble raisonnable et réalisable, alors il n’est pas assez ambitieux pour intéresser X. La division recherche délibérément des concepts qui paraissent impossibles au premier abord.

Cette méthodologie implacable explique le taux d’échec vertigineux de 98 %. Chaque trimestre, des dizaines de projets sont lancés, testés, puis éliminés sans pitié. Les équipes cherchent systématiquement le point de rupture, la faille fatale qui justifiera l’arrêt. Cette culture de l’échec rapide permet d’économiser des ressources considérables et d’éviter de s’enferrer dans des impasses technologiques coûteuses. Contrairement aux startups classiques qui s’accrochent parfois trop longtemps à une mauvaise idée, X privilégie la lucidité brutale.

Les critères de sélection draconiens de la division X

Pour qu’un projet soit accepté chez X, il doit répondre à trois conditions impératives. Premièrement, il doit viser à résoudre un problème touchant des millions voire des milliards de personnes. Les solutions de niche ne trouvent pas leur place dans cette vision. Deuxièmement, la solution proposée doit s’appuyer sur une technologie de rupture, radicalement différente de l’existant. Enfin, cette technologie doit sembler quasi irréalisable au moment du lancement, tout en restant théoriquement possible selon les lois de la physique.

Cette grille d’analyse explique pourquoi tant de projets échouent rapidement. Les équipes testent des hypothèses extrêmes : peut-on transporter des personnes avec des drones ? Peut-on créer une connexion internet par laser depuis les nuages ? Ces questions défient le bon sens, mais certaines finissent par générer des innovations majeures. Le projet Taara, qui développe une solution optique pour les réseaux de télécommunication, illustre parfaitement cette démarche. Initialement jugé utopique, ce système de transmission par lumière s’est révélé viable dans certains contextes urbains.

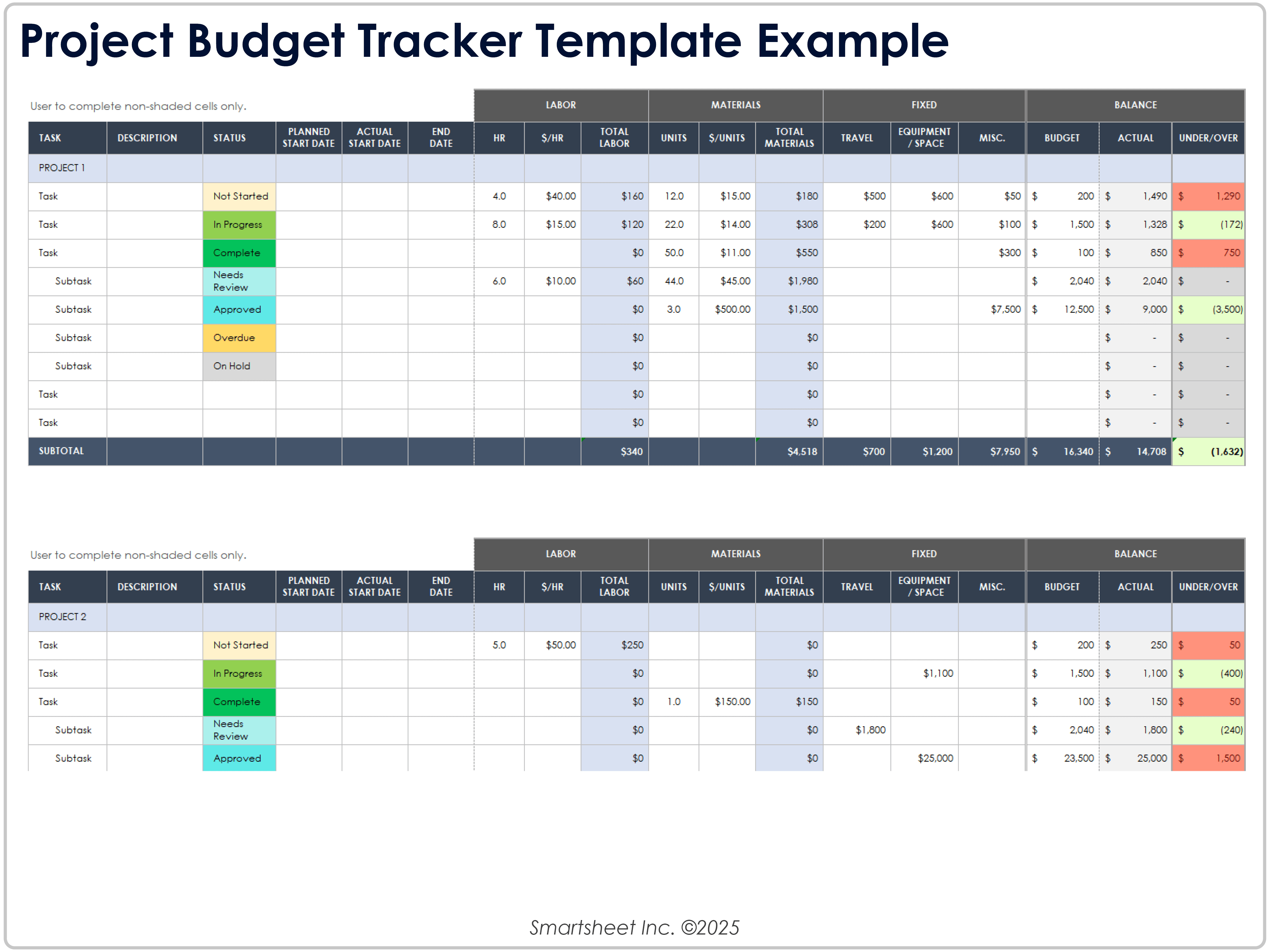

| Critère | Description | Exemple concret |

|---|---|---|

| Impact massif | Toucher des millions d’utilisateurs potentiels | Waymo (mobilité autonome) |

| Technologie de rupture | Innovation radicale, pas d’amélioration incrémentale | Wing (livraison par drone) |

| Difficulté extrême | Projet semblant quasi impossible | Heritable Agriculture (IA pour l’agriculture) |

Une rémunération qui compense le risque d’échec

Malgré ce taux d’échec élevé, travailler chez X présente des avantages financiers considérables. Durant la phase de développement, les employés perçoivent le même salaire que leurs homologues de Google, avec les mêmes avantages sociaux. Cette stabilité économique contraste radicalement avec l’univers startup classique, où les fondateurs acceptent souvent des sacrifices financiers pendant des années.

Si le projet franchit toutes les étapes et devient une entreprise indépendante, les employés reçoivent des parts dans la nouvelle structure. Selon Astro Teller, cette attribution équivaut à ce qu’auraient obtenu des fondateurs ayant démarré dans un garage, mais sans avoir pris le moindre risque financier personnel. Cette formule unique attire des talents exceptionnels, prêts à travailler sur des projets fous tout en conservant une sécurité matérielle. L’innovation technologique nécessite parfois de transformer radicalement des ressources existantes, une philosophie que X applique aussi bien aux technologies qu’aux ressources humaines.

Le cimetière de projets Google : une nécropole technologique fascinante

Avant même la création formelle de X, Google a accumulé une collection impressionnante de projets abandonnés. Ces échecs retentissants ont marqué l’histoire de l’entreprise et continuent d’alimenter les discussions sur l’innovation ratée. Parmi les disparitions les plus emblématiques, Google Wave reste gravé dans la mémoire collective comme le symbole d’une vision trop en avance sur son temps. Lancé en 2009, cet outil collaboratif hybride mélangeant email, messagerie instantanée et édition collaborative promettait de révolutionner la communication professionnelle.

Le problème ? Personne ne comprenait vraiment comment l’utiliser. L’interface complexe et le concept novateur dépassaient les habitudes des utilisateurs. Google Wave a été officiellement abandonné en 2012, victime d’une adoption trop faible. Pourtant, plusieurs de ses fonctionnalités ont été recyclées dans d’autres produits Google, notamment dans Google Docs. Ce recyclage intelligent témoigne d’une leçon apprise : même un échec peut contenir des pépites réutilisables.

Les réseaux sociaux avortés de Google

L’obsession de Google pour concurrencer Facebook a généré une série d’échecs retentissants. Google Buzz, lancé en 2010, représente la première tentative majeure. Intégré directement dans Gmail, ce réseau social automatiquel partageait les activités des utilisateurs sans leur consentement éclairé, provoquant un scandale de confidentialité. L’échec fut si cuisant que Google a dû verser une amende à la Federal Trade Commission américaine.

Puis vint Google Plus, le projet social le plus ambitieux du géant. Lancé en 2011 avec un déploiement par invitations pour créer un sentiment d’exclusivité, la plateforme a rapidement atteint des millions d’utilisateurs. Pourtant, l’engagement restait désespérément faible : les gens créaient des comptes mais ne revenaient jamais. L’expression « ville fantôme » est devenue synonyme de Google Plus. Une faille de sécurité majeure découverte en 2018 a précipité sa fermeture définitive en 2019.

- Google Spaces : une tentative éphémère de créer des discussions de groupe thématiques, abandonnée en 2017

- Google Allo : messagerie instantanée avec intégration de l’assistant Google, disparue en 2019 face à WhatsApp

- Google Hangouts : service de messagerie progressivement démantelé et remplacé par Google Chat et Google Meet

Ces échecs successifs révèlent une difficulté persistante : créer un réseau social nécessite un effet de masse critique que Google n’a jamais réussi à atteindre. Les communautés en ligne suivent des dynamiques complexes que même le plus puissant des moteurs de recherche ne peut forcer artificiellement.

Les services abandonnés qui manquent encore aux utilisateurs

Google Reader reste probablement le service le plus regretté de tous les projets tués par Google. Cet agrégateur de flux RSS permettait de suivre facilement des centaines de sites web depuis une interface unique. Sa fermeture en 2013 a provoqué une levée de boucliers impressionnante, avec des pétitions réunissant des centaines de milliers de signatures. Google a justifié cette décision par une baisse d’utilisation, mais la réalité était plus stratégique : Reader détournait du trafic de la recherche Google, réduisant les opportunités publicitaires.

Dans le domaine multimédia, Google Play Music a longtemps été le service d’écoute préféré de millions d’utilisateurs avant sa fermeture forcée en 2020. Le transfert obligatoire vers YouTube Music a frustré de nombreux abonnés qui appréciaient l’interface simple et efficace de Play Music. De même, Google Picasa, l’excellent logiciel de gestion de photos, a disparu en 2016 au profit de Google Photos, jugé moins complet par les utilisateurs avancés.

| Projet | Année de lancement | Année d’abandon | Raison principale |

|---|---|---|---|

| Google Reader | 2005 | 2013 | Baisse d’utilisation déclarée |

| Google Plus | 2011 | 2019 | Faille de sécurité et faible engagement |

| Google Wave | 2009 | 2012 | Complexité excessive |

| Google Play Music | 2011 | 2020 | Migration vers YouTube Music |

| Google Allo | 2016 | 2019 | Échec face à WhatsApp |

Les succès rares mais spectaculaires de la division X

Malgré le taux d’échec impressionnant, les quelques projets qui survivent au processus de sélection draconien de X deviennent souvent des acteurs majeurs de leurs industries. Waymo incarne le succès le plus éclatant de cette philosophie. Issu du projet de voiture autonome lancé en 2009, Waymo est devenu une filiale indépendante d’Alphabet en 2016. L’entreprise domine aujourd’hui le marché des robotaxis, avec des flottes opérationnelles dans plusieurs villes américaines.

Ce qui semblait complètement fou en 2009 – des véhicules circulant sans conducteur dans des environnements urbains complexes – est devenu une réalité commerciale. Waymo a parcouru des millions de kilomètres en mode autonome, accumulant des données précieuses qui creusent l’écart avec la concurrence. La valorisation de l’entreprise dépasse désormais les 30 milliards de dollars, validant l’approche « moonshot » de X. L’évolution de la mobilité urbaine transforme profondément nos modes de déplacement, et Waymo joue un rôle central dans cette révolution.

Wing : quand la livraison par drone devient réalité

Autre success story issue de X, Wing a transformé la science-fiction en service commercial. Le concept semblait délirant : utiliser des drones autonomes pour livrer des colis directement dans les jardins des particuliers. Les défis techniques, réglementaires et logistiques paraissaient insurmontables. Pourtant, après des années de tests et d’ajustements, Wing opère désormais des livraisons régulières en Australie, en Finlande et dans certaines zones des États-Unis.

Le système développé par Wing se distingue par son ingéniosité : plutôt que de faire atterrir le drone, celui-ci descend le colis au bout d’un câble tout en restant en vol stationnaire. Cette approche résout plusieurs problèmes de sécurité et d’efficacité. Wing est devenu une filiale d’Alphabet en 2018, prouvant que même les idées les plus folles peuvent trouver un marché. Les partenariats avec des enseignes comme Walgreens démontrent la viabilité commerciale du concept.

- Loon : projet de ballons stratosphériques pour fournir internet dans les zones isolées, arrêté en 2021 après avoir prouvé sa faisabilité technique mais pas économique

- Verily : filiale dédiée aux sciences de la vie, développant des outils de diagnostic et de suivi médical innovants

- Malta : système de stockage d’énergie thermique pour résoudre l’intermittence des renouvelables, en développement actif

Les nouveaux projets indépendants de 2025

La nouvelle stratégie d’Alphabet via Series X Capital a déjà produit ses premiers fruits. Taara, spécialisée dans la transmission optique sans fil, représente l’un des paris les plus audacieux. Cette technologie utilise des faisceaux lumineux pour transmettre des données à très haut débit entre deux points, sans nécessiter de câbles physiques. Dans les zones urbaines denses où le déploiement de fibre optique coûte une fortune, Taara propose une alternative élégante.

Le système a déjà été testé avec succès dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, où il permet de connecter des quartiers entiers à internet avec un investissement infrastructure minimal. En devenant une entreprise indépendante plutôt qu’une filiale d’Alphabet, Taara peut lever des fonds auprès d’investisseurs spécialisés dans les télécommunications et adapter son modèle économique sans les contraintes d’un grand groupe.

Heritable Agriculture incarne une autre facette de cette nouvelle approche. Ce projet applique l’intelligence artificielle à l’agriculture de précision, en analysant les données génétiques des plantes pour optimiser les rendements tout en réduisant l’utilisation d’engrais et de pesticides. Les algorithmes développés peuvent prédire quelles variétés de cultures donneront les meilleurs résultats dans des conditions climatiques spécifiques. Cette indépendance permet à l’entreprise de collaborer avec des acteurs de l’agro-industrie qui auraient été réticents à partager leurs données avec Google directement. Les innovations durables transforment progressivement nos pratiques, et l’agriculture ne fait pas exception.

Google Glass : l’échec le plus symbolique et ses enseignements

Aucun projet abandonné ne cristallise autant l’ambition démesurée de Google que Google Glass. Ces lunettes connectées, dévoilées en 2012, promettaient de révolutionner notre rapport à l’information en superposant des données numériques à notre vision du monde réel. Le concept fascinait : consulter ses emails, prendre des photos, naviguer sur internet, le tout d’un simple clignement d’œil ou d’une commande vocale. Les premiers prototypes distribués aux développeurs en 2013 générèrent un buzz médiatique considérable.

Mais le rêve vira rapidement au cauchemar. Les utilisateurs de Google Glass furent rapidement surnommés « Glassholes » (un jeu de mots insultant en anglais), stigmatisés pour leur appareil jugé intrusif. Les préoccupations concernant la vie privée explosèrent : comment savoir si la personne en face enregistre la conversation ? Des bars et restaurants interdirent l’accès aux porteurs de Google Glass. L’autonomie ridicule de quelques heures, le prix prohibitif de 1500 dollars et le design peu flatteur achevèrent de tuer le produit grand public en 2015.

La renaissance de Google Glass dans le secteur professionnel

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais Google a tiré des leçons précieuses de cet échec. Plutôt que d’abandonner complètement la réalité augmentée portable, l’entreprise a pivoté vers le marché professionnel. La Google Glass Enterprise Edition, lancée discrètement en 2017 puis améliorée en 2019, rencontre un succès inattendu dans les secteurs industriels.

Les techniciens de maintenance utilisent ces lunettes pour afficher des schémas techniques tout en gardant les mains libres. Les chirurgiens consultent des données médicales pendant les opérations sans quitter le champ opératoire du regard. Les ouvriers en usine reçoivent des instructions de montage en réalité augmentée, réduisant drastiquement les erreurs. Dans ces contextes professionnels contrôlés, les problèmes de vie privée disparaissent, et la valeur ajoutée justifie amplement le prix.

| Secteur | Application Google Glass | Bénéfice principal |

|---|---|---|

| Santé | Consultation de dossiers patients en chirurgie | Mains libres, informations en temps réel |

| Industrie | Instructions de montage en réalité augmentée | Réduction des erreurs de 50% |

| Logistique | Guidage dans les entrepôts | Productivité accrue de 30% |

| Maintenance | Affichage de schémas techniques | Intervention plus rapide |

Les leçons stratégiques d’un échec transformé

L’histoire de Google Glass enseigne plusieurs leçons cruciales sur l’innovation de rupture. Premièrement, le timing compte énormément. Une technologie peut être trop en avance sur les mentalités sociales. En 2012, la société n’était pas prête à accepter une surveillance potentielle permanente dans les interactions quotidiennes. Aujourd’hui, après des années de normalisation des objets connectés, la résistance serait peut-être moindre.

Deuxièmement, identifier le bon marché initial est déterminant. Google a initialement visé le grand public, un pari risqué pour une technologie immature et coûteuse. Le pivot vers l’entreprise, moins glamour mais plus pragmatique, a sauvé le projet. Cette stratégie rappelle celle des premières automobiles, réservées aux riches avant de démocratiser progressivement.

Troisièmement, l’acceptation sociale d’une technologie est aussi importante que sa performance technique. Google Glass fonctionnait correctement d’un point de vue technologique, mais violait des normes sociales implicites. Les innovations qui réussissent trouvent un équilibre entre progrès technique et compatibilité culturelle. L’intégration harmonieuse de la technologie dans nos environnements quotidiens nécessite une réflexion esthétique et ergonomique, une leçon que Google Glass a apprise douloureusement.

La stratégie de diversification d’Alphabet face aux géants technologiques

La multiplication des projets chez X s’inscrit dans une stratégie plus large d’Alphabet : diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité en ligne. Si Google Search et YouTube génèrent l’essentiel des profits du groupe, cette dépendance représente un risque majeur. Les régulations antitrust se multiplient, les utilisateurs installent des bloqueurs de publicité, et la concurrence s’intensifie avec TikTok et ChatGPT qui captent l’attention des jeunes générations.

Dans ce contexte, investir massivement dans des projets moonshots devient une forme d’assurance pour l’avenir. Même avec un taux de réussite de 2 %, un seul projet réussi comme Waymo peut générer des dizaines de milliards de valeur. Cette approche portfolio, inspirée du capital-risque, fait sens pour une entreprise disposant des moyens financiers colossaux d’Alphabet. Les échecs coûtent relativement peu face aux profits publicitaires, tandis qu’un succès peut créer un nouveau pilier de croissance.

La concurrence acharnée dans les secteurs émergents

Alphabet n’est évidemment pas seul sur ce terrain. Amazon développe ses propres drones de livraison concurrents de Wing, tout en investissant massivement dans l’intelligence artificielle et les véhicules autonomes via Zoox. Microsoft structure sa propre division de recherche avancée, produisant des innovations dans la réalité mixte avec HoloLens et l’informatique quantique. Apple reste extrêmement secret sur ses projets de rupture, mais les rumeurs persistantes concernant une voiture électrique autonome témoignent d’ambitions similaires.

Cette course aux moonshots crée une dynamique particulière dans la Silicon Valley. Les talents les plus brillants sont attirés par ces projets ambitieux plutôt que par l’optimisation incrémentale de fonctionnalités existantes. Le prestige de travailler sur « la prochaine grande innovation » compense partiellement les risques d’échec. Pour Alphabet, maintenir une division comme X permet aussi de retenir ces profils créatifs qui pourraient sinon fonder leurs propres startups.

- Stratégie de portefeuille : multiplier les paris pour maximiser les chances d’un succès majeur

- Attraction des talents : proposer des projets stimulants intellectuellement aux meilleurs ingénieurs

- Anticipation des disruptions : explorer les technologies qui pourraient rendre obsolètes les activités actuelles

- Valorisation boursière : les projets futuristes entretiennent l’image d’innovation et soutiennent le cours de l’action

Le rôle des régulations dans l’évolution de X

Les contraintes légales influencent fortement les choix stratégiques d’Alphabet concernant ses projets expérimentaux. Les autorités antitrust scrutent de près les acquisitions et les lancements de nouveaux services, craignant que Google n’étende son monopole de la recherche à d’autres secteurs. Cette surveillance explique en partie la nouvelle stratégie consistant à créer des entreprises indépendantes via Series X Capital plutôt que des filiales directes.

En maintenant une participation minoritaire, Alphabet évite certains écueils réglementaires tout en conservant une exposition financière aux projets prometteurs. Cette structure permet aussi aux entreprises issues de X de lever des fonds auprès d’autres investisseurs sans déclencher d’enquête antitrust. Dans les secteurs sensibles comme la santé (Verily) ou les véhicules autonomes (Waymo), cette séparation formelle facilite l’obtention des autorisations nécessaires. Les projets innovants doivent naviguer dans des environnements réglementaires complexes, une réalité que X intègre désormais dans sa stratégie dès la conception des projets.

L’Union européenne, particulièrement vigilante sur les questions de concurrence, influence également les décisions d’Alphabet. Le Digital Markets Act, entré en vigueur ces dernières années, impose des contraintes strictes sur l’interopérabilité et le partage de données. Pour les projets de X qui manipulent des données sensibles ou créent des effets de réseau, l’indépendance juridique devient un atout stratégique majeur.

Le paradoxe de l’échec productif dans l’économie de l’innovation

Le modèle économique de X interroge les fondements mêmes de la gestion d’entreprise traditionnelle. Comment justifier auprès des actionnaires un taux d’échec de 98 % ? Cette question révèle un paradoxe fondamental : dans certains domaines, l’échec rapide et systématique constitue la stratégie la plus rationnelle. Plutôt que d’investir massivement dans un seul projet en espérant qu’il réussisse, X teste simultanément des dizaines d’hypothèses avec des budgets limités.

Cette approche s’inspire de la méthode scientifique : formuler des hypothèses audacieuses, concevoir des expériences pour les tester, puis accepter les résultats même quand ils invalident la théorie initiale. Dans le domaine de l’innovation de rupture, personne ne sait a priori quelle technologie émergente transformera la société. L’intuition et l’expérience des dirigeants, aussi brillants soient-ils, ne suffisent pas à prédire le futur avec certitude.

La culture de l’échec comme avantage compétitif

Contrairement à la plupart des grandes entreprises qui dissimulent leurs échecs par embarras, X les célèbre presque. Astro Teller évoque régulièrement les projets abandonnés dans ses interventions publiques, expliquant ce que l’équipe a appris. Cette transparence sert plusieurs objectifs stratégiques. D’abord, elle attire des profils qui acceptent l’incertitude et le risque, filtrant naturellement les candidats inadaptés à cette culture.

Ensuite, elle accélère l’apprentissage organisationnel. En analysant méthodiquement pourquoi un projet a échoué, X accumule des connaissances précieuses sur les obstacles techniques, les résistances du marché ou les limitations réglementaires. Ces leçons irriguent les projets suivants, augmentant marginalement les chances de succès. Même avec un taux de réussite qui reste faible, l’accumulation de savoir-faire confère un avantage compétitif durable.

| Type d’échec | Enseignement principal | Application future |

|---|---|---|

| Technique | Limites physiques identifiées | Abandon rapide des pistes impossibles |

| Marché | Besoin utilisateur mal évalué | Validation précoce des hypothèses |

| Réglementaire | Obstacles légaux insurmontables | Analyse juridique en amont |

| Économique | Coûts prohibitifs à l’échelle | Modélisation financière rigoureuse |

Les limites du modèle et ses critiques

Malgré ses succès emblématiques, le modèle X suscite des critiques légitimes. Certains analystes estiment que le taux d’échec de 98 % révèle un gaspillage de ressources considérable. Les milliards investis dans des projets qui ne verront jamais le jour auraient pu être distribués aux actionnaires ou investis dans l’amélioration des services existants. Cette critique soulève une question philosophique : quelle est la responsabilité d’une entreprise dominante ? Doit-elle maximiser les profits à court terme ou investir dans des innovations à long terme qui bénéficieront à la société ?

D’autres observateurs pointent le décalage entre les ambitions affichées et la réalité des réalisations. Alphabet communique abondamment sur ses moonshots, créant une image d’entreprise tournée vers l’avenir. Pourtant, l’essentiel des profits provient toujours de la publicité en ligne, un modèle économique vieux de vingt ans. Cette tension entre narration futuriste et réalité financière alimenterait une forme de marketing déguisé, où les projets X servent surtout à entretenir la valorisation boursière.

Enfin, certains anciens employés témoignent d’un environnement de travail stressant, où la pression permanente pour justifier l’existence de son projet crée de l’anxiété. La culture de l’échec productive en théorie peut devenir destructrice en pratique si elle se transforme en compétition interne toxique. Découvrir les aspects cachés d’une organisation révèle souvent des réalités complexes, et X ne fait pas exception malgré son image de laboratoire idyllique pour génies créatifs.

L’avenir des projets moonshots dans un contexte économique incertain

L’environnement économique des années 2020 diffère radicalement de celui qui prévalait lors de la création de X. La période d’argent facile et de taux d’intérêt zéro, qui permettait aux entreprises tech de brûler du cash sans limite, s’est achevée. Les investisseurs exigent désormais de la rentabilité, même de la part des géants technologiques. Cette pression financière pourrait menacer l’existence même d’une division comme X, dont le retour sur investissement reste hautement spéculatif.

Pourtant, Alphabet maintient son engagement envers ces projets futuristes. La direction argumente que les véritables innovations de rupture nécessitent précisément ce genre d’horizon long et de prise de risque que les marchés financiers court-termistes découragent. En disposant d’une machine à cash comme Google Search, Alphabet peut se permettre une vision stratégique que les startups contraintes par leurs levées de fonds ne peuvent envisager. Cette asymétrie constituerait même un avantage compétitif durable.

Les nouvelles priorités technologiques pour 2025 et au-delà

Les thématiques explorées par X évoluent pour refléter les défis contemporains. L’intelligence artificielle générative, domaine dominé actuellement par OpenAI et Microsoft, fait l’objet d’efforts intenses. Plusieurs projets de X explorent des applications de l’IA dans des domaines inattendus : optimisation des réseaux électriques, prédiction des catastrophes naturelles, ou découverte de nouveaux matériaux. Ces utilisations moins médiatiques que ChatGPT pourraient générer une valeur économique considérable.

Le changement climatique structure également de nombreux projets. Au-delà des solutions évidentes dans les énergies renouvelables, X explore des pistes radicales : capture directe du CO2 atmosphérique, géo-ingénierie solaire, ou agriculture verticale automatisée. Ces projets soulèvent des questions éthiques complexes, mais X maintient que l’urgence climatique justifie d’explorer toutes les options, même controversées. Les initiatives durables transforment progressivement notre rapport à l’énergie, et X ambitionne de contribuer significativement à cette transition.

- Fusion nucléaire : recherche de réacteurs compacts et sûrs pour une énergie propre abondante

- Interface cerveau-machine : communication directe entre pensées et appareils numériques

- Matériaux programmables : substances changeant de propriétés physiques sur commande

- Agriculture cellulaire : production de protéines sans élevage animal

Le défi de l’échelle et de la commercialisation

L’un des obstacles récurrents pour les projets de X concerne le passage du prototype fonctionnel au déploiement commercial massif. Beaucoup d’innovations techniquement réussies échouent à franchir cette étape cruciale. Le projet Loon, qui utilisait des ballons stratosphériques pour fournir internet dans les zones isolées, illustre parfaitement ce problème. Techniquement impressionnant, le système fonctionnait mais coûtait trop cher pour être rentable à l’échelle requise.

Cette difficulté explique la nouvelle stratégie d’entreprises indépendantes via Series X Capital. En séparant les projets prometteurs mais pas encore rentables du groupe Alphabet, X leur offre plus de flexibilité pour trouver leur modèle économique. Ces structures peuvent lever des fonds auprès d’investisseurs spécialisés, former des partenariats avec des acteurs traditionnels de leur industrie, ou même pivoter radicalement sans avoir à justifier leurs choix auprès de la direction d’Alphabet.

L’exemple de Taara montre cette logique en action. En tant que projet interne d’Alphabet, cette technologie de transmission optique aurait eu du mal à convaincre les opérateurs télécoms traditionnels de l’adopter, méfiants envers Google. En devenant une entreprise indépendante avec Alphabet comme simple investisseur minoritaire, Taara peut construire des relations commerciales sans les complications géopolitiques qui compliquent les affaires de Google dans certaines régions. Parfois, adopter un regard neuf révèle des opportunités insoupçonnées, une philosophie que X applique aussi bien à la technologie qu’à la structure organisationnelle de ses projets.

Pourquoi le taux de réussite de la division X d’Alphabet est-il seulement de 2 %

Ce taux reflète la philosophie radicale de X qui teste des projets extrêmement ambitieux et volontairement irréalistes. L’équipe cherche systématiquement à prouver pourquoi un projet devrait être abandonné plutôt que poursuivi. Seules les idées capables de résister à cette remise en question impitoyable et de résoudre un problème touchant des millions de personnes avec une technologie de rupture survivent. Ce processus de sélection draconien élimine 98 % des projets, mais les 2 % restants ont le potentiel de transformer radicalement leurs industries, comme l’ont démontré Waymo ou Wing.

Quelle est la différence entre les anciens projets Google comme Google Plus et les projets actuels de X

Les projets comme Google Plus, Google Wave ou Google Glass étaient des extensions du cœur de métier de Google, visant principalement à défendre ou étendre sa position dans les services numériques grand public. Les projets actuels de X ciblent des transformations beaucoup plus radicales dans des secteurs variés : mobilité autonome, livraison par drone, télécommunications optiques ou agriculture intelligente. De plus, la nouvelle stratégie via Series X Capital crée des entreprises véritablement indépendantes plutôt que des filiales, permettant une plus grande liberté opérationnelle et évitant certains obstacles réglementaires.

Comment les employés de X sont-ils rémunérés compte tenu du taux d’échec élevé

Durant la phase de développement d’un projet chez X, les employés reçoivent le même salaire et les mêmes avantages que leurs homologues travaillant chez Google. Cette sécurité financière contraste avec l’univers startup traditionnel où les fondateurs acceptent souvent des sacrifices économiques. Si le projet franchit toutes les étapes et devient une entreprise indépendante, les employés obtiennent des parts dans cette nouvelle structure, équivalentes à ce qu’auraient reçu des fondateurs ayant démarré dans un garage, mais sans avoir pris de risque financier personnel entre-temps. Ce modèle unique attire des talents exceptionnels prêts à travailler sur des projets audacieux.

Pourquoi Google a-t-il abandonné autant de services populaires comme Google Reader ou Play Music

Ces abandons s’expliquent par plusieurs facteurs stratégiques. Certains services comme Google Reader détournaient du trafic de la recherche Google, réduisant les opportunités publicitaires qui constituent le cœur de métier rentable. D’autres comme Google Plus représentaient des échecs d’adoption malgré des investissements massifs. Google privilégie également la consolidation de services similaires pour simplifier son offre, comme la migration forcée de Play Music vers YouTube Music. Enfin, l’entreprise concentre ses ressources sur les projets générant le plus de revenus ou considérés comme stratégiques pour l’avenir, quitte à décevoir les utilisateurs fidèles de services secondaires.

Quel avenir pour les projets moonshots d’Alphabet dans le contexte économique actuel

Malgré un environnement financier plus contraignant qu’au début des années 2010, Alphabet maintient son engagement envers les projets moonshots. La direction considère que ces initiatives constituent un avantage compétitif durable précisément parce que les marchés court-termistes les découragent chez les concurrents. La nouvelle stratégie via Series X Capital permet d’alléger la pression sur la rentabilité immédiate en créant des entreprises indépendantes capables de lever leurs propres fonds. Les thématiques évoluent pour refléter les défis contemporains : intelligence artificielle appliquée, solutions climatiques radicales, et technologies de rupture dans des secteurs traditionnels comme l’agriculture ou l’énergie.