Google relance la centrale nucléaire Duane Arnold pour alimenter ses infrastructures d’intelligence artificielle

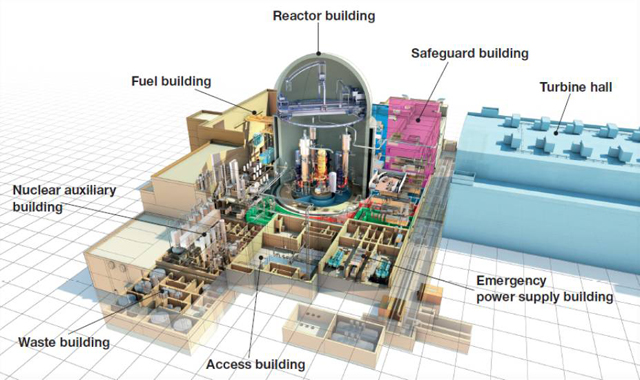

Le géant technologique Google a officialisé le 27 octobre un partenariat stratégique avec NextEra Energy, l’un des principaux opérateurs énergétiques américains. L’objectif ? Remettre en service la centrale nucléaire Duane Arnold, située en Iowa, fermée depuis 2020 après avoir été endommagée par une violente tempête. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à sécuriser des sources d’énergie stables et décarbonées pour répondre aux besoins exponentiels en électricité des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

La centrale Duane Arnold représente une capacité de production de plus de 600 mégawatts, suffisante pour alimenter des infrastructures informatiques massives. Cette remise en service, prévue pour début 2029, nécessite toutefois l’approbation des autorités de sécurité nucléaire américaines. La décision de Google s’aligne avec une tendance marquée dans le secteur technologique : recourir à l’énergie nucléaire pour garantir une alimentation électrique constante, disponible 24 heures sur 24, tout en minimisant les émissions de dioxyde de carbone.

Cette stratégie reflète l’ampleur des défis énergétiques posés par l’IA. Les algorithmes d’apprentissage automatique, les modèles génératifs et les infrastructures de cloud computing nécessitent des quantités colossales d’électricité. Selon plusieurs analyses sectorielles, les centres de données américains pourraient représenter jusqu’à 8% de la consommation électrique nationale d’ici 2030. Face à cette réalité, Google cherche à diversifier son approvisionnement énergétique en investissant dans des solutions à faible impact carbone.

Un contexte énergétique sous pression face aux besoins de l’IA

L’intelligence artificielle génère une demande énergétique sans précédent. Les modèles développés par des acteurs comme DeepMind, filiale de Google, ou encore OpenAI, nécessitent des puissances de calcul considérables. Les serveurs mobilisés pour entraîner et déployer ces modèles consomment autant d’électricité que des villes entières. Pour Google, dont les activités s’étendent de la recherche en ligne aux services cloud, l’accès à une électricité fiable et abondante devient un impératif stratégique.

Le choix de l’énergie nucléaire n’est pas anodin. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes comme le solaire ou l’éolien, le nucléaire offre une production continue. Cette stabilité est essentielle pour des centres de données qui ne peuvent tolérer aucune interruption. De plus, l’atome produit très peu de gaz à effet de serre comparé aux combustibles fossiles, répondant ainsi aux engagements climatiques affichés par les grandes entreprises technologiques. Pour explorer davantage l’impact des réacteurs nucléaires sur la décarbonisation, plusieurs études internationales fournissent des perspectives éclairantes.

| Entreprise | Projet nucléaire | Capacité (MW) | Mise en service prévue |

|---|---|---|---|

| Duane Arnold (Iowa) | 600+ | Début 2029 | |

| Microsoft | Three Mile Island (Pennsylvanie) | 800+ | 2028 |

| Meta | Clinton (Illinois) | 1000+ | En activité |

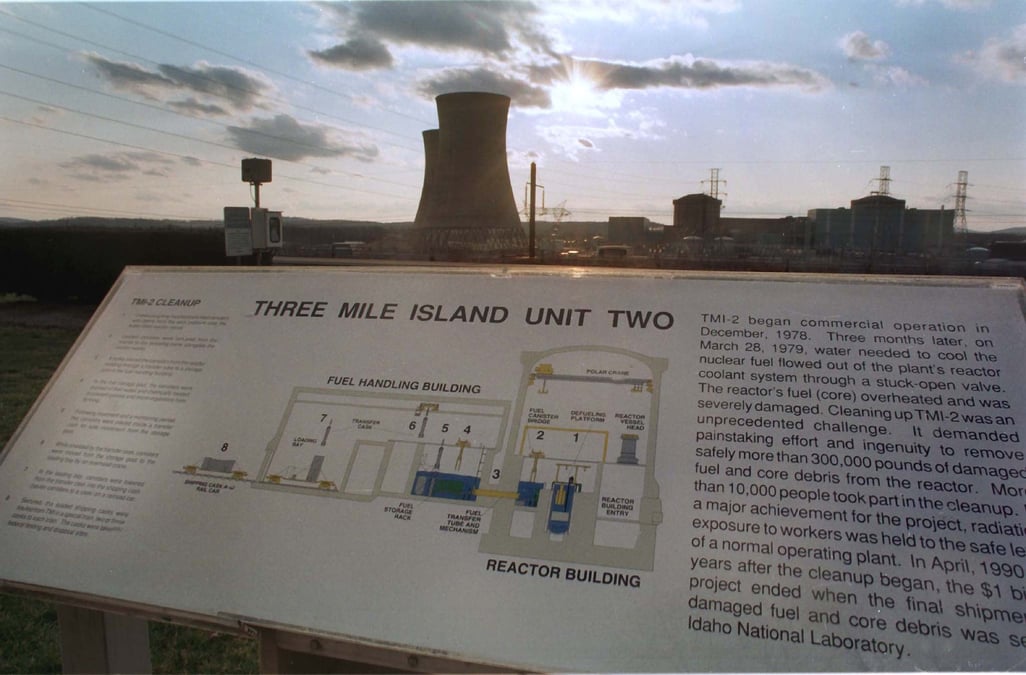

Au-delà de Google, d’autres géants technologiques emboîtent le pas. Microsoft a conclu un accord avec Constellation Energy pour redémarrer la centrale de Three Mile Island, tristement célèbre pour avoir été le théâtre de la pire catastrophe nucléaire américaine en 1979. Malgré ce passé, la centrale offre une capacité importante et une infrastructure déjà existante. Meta, pour sa part, s’est tournée vers la centrale de Clinton, actuellement en fonctionnement dans l’Illinois, pour approvisionner ses propres infrastructures. Ces initiatives montrent que l’industrie technologique mise résolument sur l’atome.

- Capacité de production constante, indépendante des conditions météorologiques

- Émissions de CO2 quasi nulles pendant l’exploitation

- Infrastructures existantes pouvant être réactivées rapidement

- Indépendance énergétique accrue face aux fluctuations des marchés fossiles

- Soutien politique croissant aux États-Unis pour la relance du secteur nucléaire

L’engagement de Nvidia, leader des processeurs graphiques utilisés massivement dans l’IA, souligne également l’importance de cette question énergétique. Bien que Nvidia ne soit pas directement impliqué dans des projets nucléaires, l’entreprise collabore étroitement avec les fournisseurs de centres de données pour optimiser l’efficacité énergétique de ses puces. Parallèlement, Amazon Web Services, la branche cloud d’Amazon, explore diverses solutions énergétiques, y compris le nucléaire, pour alimenter ses infrastructures mondiales.

Le retour en grâce de l’énergie nucléaire aux États-Unis : un tournant historique

Pendant des décennies, l’industrie nucléaire américaine a stagné. Aucune nouvelle centrale n’a été construite depuis des années, et plusieurs réacteurs ont été fermés pour des raisons économiques ou de sécurité. Pourtant, un revirement spectaculaire s’opère. Le soutien politique, incarné par l’administration Trump, donne un nouvel élan à cette filière. Le président américain a déclaré au début de l’année qu’il était « temps de passer au nucléaire », accompagnant ces propos d’une série de décrets visant à relancer le secteur.

Cette volonté politique s’appuie sur plusieurs piliers. D’une part, la transition énergétique impose de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Le charbon et le gaz naturel, longtemps dominants dans le mix énergétique américain, sont progressivement délaissés. D’autre part, les énergies renouvelables seules ne suffisent pas à répondre à la demande croissante, notamment celle des centres de données. L’atome apparaît alors comme une solution d’appoint crédible.

Le programme présidentiel prévoit de quadrupler la production d’énergie nucléaire au cours des vingt-cinq prochaines années. Un objectif ambitieux qui nécessite des investissements colossaux, tant dans la construction de nouveaux réacteurs que dans la réactivation de sites existants. Cette dynamique attire également des acteurs industriels comme Siemens et Westinghouse, spécialisés dans les technologies nucléaires, qui voient dans cette relance une opportunité de développer des réacteurs de nouvelle génération.

L’opinion publique américaine évolue en faveur du nucléaire

Un facteur déterminant dans ce renouveau est l’évolution de l’opinion publique. Selon une enquête du Pew Research Center, six Américains sur dix se déclarent désormais favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires, contre seulement 43% en 2020. Ce changement de perception s’explique par une meilleure compréhension des enjeux climatiques et une confiance accrue dans les technologies de sécurité modernes.

Les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima ont longtemps jeté une ombre sur l’industrie nucléaire. Cependant, les progrès réalisés en matière de conception, de surveillance et de gestion des déchets rassurent progressivement le grand public. Les réacteurs de troisième et quatrième génération intègrent des systèmes de sécurité passive, capables de prévenir la surchauffe même en cas de défaillance humaine ou technique. Cette évolution technologique, combinée à une communication plus transparente, contribue à redorer l’image du nucléaire.

Les initiatives comme celle de Google participent à cette réhabilitation. En associant l’énergie nucléaire à l’innovation technologique et à la lutte contre le changement climatique, les entreprises de la tech légitiment ce mode de production. Pour mieux comprendre comment les États-Unis accélèrent l’énergie nucléaire, plusieurs analyses détaillent les mécanismes réglementaires et financiers mis en place.

| Année | Pourcentage d’Américains favorables au nucléaire | Évolution |

|---|---|---|

| 2020 | 43% | Base de référence |

| 2023 | 52% | +9 points |

| 2025 | 60% | +17 points |

- Meilleure information sur les avancées technologiques en matière de sécurité

- Prise de conscience accrue des enjeux climatiques

- Comparaison favorable avec les énergies fossiles

- Influence des personnalités publiques et des entreprises innovantes

- Programmes éducatifs sur les bénéfices de l’énergie nucléaire

Les acteurs de l’éducation et de la recherche jouent également un rôle. Des institutions comme IBM, impliquée dans les supercalculateurs et la simulation nucléaire, contribuent à former de nouvelles générations d’ingénieurs spécialisés. Cette montée en compétence est indispensable pour accompagner la relance du secteur. Par ailleurs, des partenariats se nouent entre universités et entreprises pour développer des projets pilotes, notamment autour des petits réacteurs modulaires.

Les petits réacteurs modulaires : une révolution technologique au service de l’IA

Au-delà de la réouverture de centrales existantes, Google et d’autres géants technologiques investissent dans une nouvelle génération de réacteurs : les Small Modular Reactors (SMR). Ces installations compactes, d’une puissance généralement inférieure à 300 mégawatts, offrent une flexibilité inédite. Contrairement aux grandes centrales traditionnelles, les SMR peuvent être déployés plus rapidement, à moindre coût, et adaptés aux besoins spécifiques d’un site ou d’une entreprise.

En 2024, Google a passé commande de sept miniréacteurs nucléaires auprès de la start-up Kairos Power, avec une livraison prévue entre 2030 et 2035. Ces unités utilisent des technologies avancées, comme le refroidissement au sel fondu, réputé pour sa sécurité supérieure. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, s’est également lancé dans l’aventure avec TerraPower, une entreprise qu’il a créée en 2006. Le premier module de TerraPower est actuellement en construction à Kemmerer, dans le Wyoming.

Les SMR présentent plusieurs avantages décisifs pour les entreprises technologiques. Leur taille réduite facilite l’intégration à proximité immédiate des centres de données, diminuant ainsi les pertes liées au transport d’électricité. Leur conception modulaire permet une production en série, réduisant les coûts et les délais de construction. Enfin, leur capacité à fonctionner de manière autonome, avec peu d’intervention humaine, en fait des solutions idéales pour des infrastructures critiques. Pour en savoir plus sur les principes de la fusion nucléaire, d’autres ressources techniques abordent les distinctions entre fission et fusion.

Des acteurs variés se positionnent sur le marché des SMR

Le marché des petits réacteurs modulaires attire un large éventail d’acteurs. Outre Kairos Power et TerraPower, des entreprises historiques comme Westinghouse développent leurs propres modèles. En Europe, EDF, l’électricien français, explore également cette voie pour diversifier son portefeuille énergétique. Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique mondiale où plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, soutiennent activement le développement des SMR.

Les applications potentielles des SMR dépassent largement le secteur technologique. L’industrie lourde, les sites isolés ou encore les bases militaires pourraient bénéficier de cette source d’énergie compacte et fiable. Cependant, des défis persistent. La réglementation doit s’adapter pour encadrer ces nouvelles technologies. Les processus d’approbation restent longs et complexes, retardant parfois les projets. De plus, la gestion des déchets, bien que réduite, demeure un enjeu sensible.

| Entreprise / Projet | Type de réacteur | Puissance (MW) | Calendrier |

|---|---|---|---|

| Kairos Power | SMR (refroidissement au sel fondu) | 140 | 2030-2035 |

| TerraPower (Bill Gates) | SMR (technologie Natrium) | 345 | En construction (Wyoming) |

| Westinghouse | SMR (eau pressurisée) | 225 | Phase de conception |

| EDF (Nuward) | SMR (eau légère) | 170 | 2030+ |

- Conception modulaire facilitant la production en série

- Flexibilité de déploiement adaptée aux besoins locaux

- Temps de construction réduit par rapport aux grandes centrales

- Sécurité renforcée grâce aux systèmes passifs

- Capacité à fonctionner en mode autonome prolongé

L’engouement pour les SMR reflète une mutation profonde du secteur énergétique. La décentralisation de la production, couplée à une recherche d’efficacité maximale, répond aux impératifs du XXIe siècle. Des initiatives comme celles de Google ou Microsoft préfigurent un futur où les entreprises produisent leur propre électricité, réduisant leur dépendance aux réseaux traditionnels. Cette autonomie énergétique constitue un avantage compétitif majeur, surtout dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie.

Les enjeux géopolitiques et économiques de la transition nucléaire pour l’IA

La course à l’énergie nucléaire pour alimenter l’intelligence artificielle ne se limite pas aux États-Unis. À l’échelle mondiale, plusieurs nations réévaluent leur position vis-à-vis de l’atome. En Europe, des pays comme la France, traditionnellement nucléaire, renforcent leurs capacités. D’autres, comme la Pologne, lancent de nouveaux projets ambitieux. Cette dynamique soulève des questions géopolitiques majeures : qui contrôlera les technologies nucléaires de demain ? Quels pays domineront la production d’IA grâce à un accès privilégié à l’énergie ?

Les États-Unis, avec leurs géants technologiques et leur volonté politique affirmée, se positionnent en leaders. Toutefois, la Chine investit massivement dans le nucléaire, tant dans les réacteurs traditionnels que dans les SMR. Pékin voit dans cette filière un moyen de sécuriser son approvisionnement énergétique tout en soutenant son industrie technologique florissante. L’Europe, quant à elle, oscille entre ambitions climatiques et débats internes sur la place du nucléaire dans le mix énergétique. Pour approfondir l’accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis visant à propulser l’énergie nucléaire durable, plusieurs analyses géopolitiques apportent un éclairage pertinent.

Sur le plan économique, les investissements dans le nucléaire représentent des sommes colossales. La construction, la maintenance et le démantèlement des centrales nécessitent des financements publics et privés conséquents. Les partenariats entre entreprises technologiques et opérateurs énergétiques, comme celui entre Google et NextEra Energy, illustrent cette convergence d’intérêts. Les premières apportent la demande et les capitaux, les seconds l’expertise et les infrastructures.

Les défis réglementaires et la gestion des risques

Malgré l’enthousiasme, des obstacles subsistent. La réglementation nucléaire, particulièrement stricte aux États-Unis, impose des normes de sécurité élevées. Chaque projet de réouverture ou de construction doit passer par des phases d’approbation longues et minutieuses. Les autorités de sécurité, comme la Nuclear Regulatory Commission (NRC), veillent à ce que chaque installation respecte les standards en vigueur. Ces processus, bien que nécessaires, peuvent retarder la mise en service et augmenter les coûts.

La gestion des déchets radioactifs reste une préoccupation centrale. Bien que les réacteurs modernes produisent moins de déchets que leurs prédécesseurs, la question du stockage à long terme n’est pas résolue. Aux États-Unis, le projet de site d’enfouissement de Yucca Mountain, dans le Nevada, demeure bloqué depuis des années pour des raisons politiques et locales. Sans solution pérenne, le développement massif du nucléaire pourrait se heurter à des résistances croissantes.

| Défi | Description | Solutions envisagées |

|---|---|---|

| Réglementation | Processus d’approbation longs et complexes | Harmonisation des normes, accélération des procédures |

| Gestion des déchets | Stockage à long terme des matières radioactives | Sites d’enfouissement profond, recyclage partiel |

| Acceptabilité sociale | Craintes liées aux risques d’accidents | Communication transparente, implication des communautés |

| Coûts d’investissement | Financements initiaux élevés | Partenariats public-privé, subventions gouvernementales |

- Respect rigoureux des normes de sécurité internationales

- Transparence accrue sur les opérations et les incidents éventuels

- Investissements dans la recherche pour réduire les déchets

- Collaboration internationale pour partager les meilleures pratiques

- Implication des populations locales dans les décisions

L’acceptabilité sociale constitue un autre enjeu crucial. Malgré l’évolution positive de l’opinion publique, des résistances locales persistent, notamment près des sites de nouvelles installations ou de réactivation. Les riverains redoutent les risques d’accidents, même si les probabilités sont extrêmement faibles avec les technologies actuelles. Pour contrer ces craintes, les opérateurs et les autorités doivent multiplier les efforts de communication et d’engagement communautaire. Des modèles participatifs, où les citoyens sont consultés dès les premières phases de projet, montrent des résultats encourageants.

L’impact environnemental et la comparaison avec les énergies renouvelables

L’énergie nucléaire est souvent présentée comme une solution décarbonée, mais son bilan environnemental complet mérite un examen approfondi. Si les émissions de CO2 pendant l’exploitation sont quasi nulles, l’ensemble du cycle de vie — de l’extraction de l’uranium au démantèlement des installations — génère des impacts. L’extraction minière, en particulier, peut entraîner des dégradations environnementales et des pollutions locales. De plus, la construction des centrales nécessite des quantités importantes de béton et d’acier, matériaux énergivores.

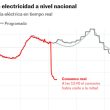

Comparé aux énergies renouvelables, le nucléaire présente des avantages et des inconvénients distincts. Le solaire et l’éolien, bien que produisant une énergie propre en exploitation, souffrent d’intermittence. Leur dépendance aux conditions météorologiques limite leur capacité à fournir une charge de base stable. À l’inverse, le nucléaire garantit une production constante, indépendante des aléas climatiques. Toutefois, les renouvelables bénéficient d’une acceptation sociale généralement meilleure et ne génèrent pas de déchets radioactifs. Pour explorer le panorama de l’énergie renouvelable en Espagne, plusieurs études de cas illustrent les défis et opportunités.

Dans le contexte de l’intelligence artificielle, où la demande énergétique est constante et élevée, la complémentarité entre nucléaire et renouvelables semble être la voie la plus pragmatique. Des systèmes hybrides, combinant panneaux solaires, éoliennes et réacteurs nucléaires, pourraient optimiser la production tout en minimisant l’empreinte carbone globale. Des projets pilotes testent déjà cette approche, avec des résultats prometteurs en termes d’efficacité et de résilience.

| Critère | Nucléaire | Solaire | Éolien |

|---|---|---|---|

| Émissions de CO2 (exploitation) | Quasi nulles | Nulles | Nulles |

| Intermittence | Non | Oui (jour/nuit) | Oui (vent variable) |

| Densité énergétique | Très élevée | Faible | Moyenne |

| Gestion des déchets | Complexe (radioactifs) | Recyclage partiel (panneaux) | Recyclage partiel (pales) |

| Coût d’investissement initial | Élevé | Modéré | Modéré |

- Le nucléaire offre une production de base stable et prévisible

- Les renouvelables apportent une flexibilité et une décentralisation

- Les systèmes hybrides maximisent les avantages de chaque source

- Le stockage par batteries complète l’intermittence des renouvelables

- La diversification réduit les risques de dépendance à une seule filière

Les entreprises comme Amazon Web Services explorent également des solutions de stockage d’énergie avancées, notamment les batteries à grande échelle et les systèmes de gestion intelligente du réseau. Ces technologies permettent de lisser la production intermittente des renouvelables, rendant leur intégration plus facile. Parallèlement, des recherches sur la fusion nucléaire, bien que encore lointaine en termes d’application commerciale, promettent une énergie quasi illimitée et propre. Des acteurs comme DeepMind utilisent l’IA pour optimiser les réactions de fusion, accélérant potentiellement les percées scientifiques.

Les initiatives internationales et les enseignements à tirer

À travers le monde, plusieurs pays montrent la voie en matière de transition énergétique intégrant le nucléaire. La France, avec son parc nucléaire historique, réfléchit à la modernisation de ses installations et au développement de SMR. Le Royaume-Uni a récemment signé des accords avec les États-Unis pour renforcer la coopération nucléaire. La Chine, quant à elle, construit de nombreuses centrales et investit massivement dans la recherche. Ces exemples offrent des leçons précieuses sur les stratégies à adopter, les écueils à éviter et les synergies à créer entre public et privé.

Des projets comme celui de le parc solaire le plus vaste au monde sur le plateau tibétain montrent que les renouvelables à grande échelle sont également possibles. La coexistence de ces différentes approches enrichit le débat et permet d’identifier les solutions les plus adaptées à chaque contexte. L’échange de bonnes pratiques, via des forums internationaux ou des partenariats bilatéraux, accélère l’innovation et réduit les coûts de développement.

Les organismes internationaux, comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), jouent un rôle de coordination et de promotion des standards de sécurité. Leur expertise facilite le transfert de technologies et l’harmonisation des réglementations, éléments essentiels pour un déploiement mondial du nucléaire. Les pays émergents, souvent confrontés à des défis énergétiques majeurs, bénéficient particulièrement de ces collaborations pour structurer leurs propres filières.

Google et les autres géants de la tech : pionniers d’un nouveau modèle énergétique

L’implication directe de Google dans la réactivation de Duane Arnold marque un tournant. Jusqu’à présent, les entreprises technologiques achetaient principalement de l’électricité sur le marché ou signaient des contrats d’approvisionnement avec des fournisseurs. Désormais, elles deviennent coproductrices, investissant dans les infrastructures elles-mêmes. Cette verticalisation leur confère un contrôle accru sur leurs coûts et leur sécurité d’approvisionnement.

Microsoft, avec son accord sur Three Mile Island, illustre également cette tendance. Le géant de Redmond vise à alimenter ses centres de données avec une énergie stable et décarbonée, tout en soutenant la création d’emplois locaux et la revitalisation économique des régions concernées. Meta, en s’associant à la centrale de Clinton, poursuit des objectifs similaires. Ces initiatives démontrent que l’énergie devient un actif stratégique pour les entreprises technologiques, au même titre que les talents ou la propriété intellectuelle.

Au-delà de l’aspect économique, ces projets véhiculent un message fort en matière de responsabilité environnementale. En choisissant le nucléaire plutôt que les combustibles fossiles, Google, Microsoft et Meta affirment leur engagement climatique. Cette démarche répond aux attentes croissantes des consommateurs, des investisseurs et des régulateurs, qui scrutent de plus en plus l’empreinte carbone des entreprises. Pour mieux comprendre comment la technologie nucléaire devient un moteur de l’intelligence artificielle durable, plusieurs ressources techniques détaillent les mécanismes en jeu.

| Entreprise | Stratégie énergétique | Impact sur l’IA |

|---|---|---|

| Réactivation de centrales + SMR (Kairos Power) | Alimentation stable pour DeepMind et cloud | |

| Microsoft | Réactivation Three Mile Island | Support pour Azure et services IA |

| Meta | Approvisionnement via centrale Clinton | Infrastructure pour modèles de langage et recommandation |

| Amazon | Exploration nucléaire et renouvelables | AWS et calcul massif pour l’IA |

- Contrôle direct sur l’approvisionnement énergétique

- Réduction de l’empreinte carbone globale

- Sécurisation de l’accès à une électricité fiable

- Création d’emplois locaux et revitalisation économique

- Positionnement en leaders de la transition énergétique

Cette dynamique inspire d’autres secteurs. L’industrie automobile, par exemple, s’intéresse de près aux solutions énergétiques pour alimenter les usines de véhicules électriques. Les centres de recherche, les universités et les hôpitaux explorent également des partenariats avec des opérateurs nucléaires pour garantir une alimentation continue. Le modèle initié par les géants de la tech pourrait ainsi se diffuser largement, redéfinissant les relations entre producteurs et consommateurs d’énergie.

Les enjeux de cybersécurité et de résilience des infrastructures

L’intégration du nucléaire dans les stratégies des entreprises technologiques soulève également des questions de cybersécurité. Les centrales nucléaires, en raison de leur criticité, constituent des cibles potentielles pour des cyberattaques. Assurer leur protection nécessite des investissements massifs dans les systèmes de sécurité informatique et la formation des personnels. Des acteurs comme IBM, spécialisé dans la cybersécurité et l’intelligence artificielle, collaborent avec les opérateurs pour renforcer la résilience des infrastructures.

La convergence entre énergie et numérique crée de nouvelles vulnérabilités, mais aussi des opportunités. L’IA peut être utilisée pour détecter des anomalies dans le fonctionnement des réacteurs, prédire les pannes et optimiser la maintenance. Ces applications améliorent la sûreté et réduisent les coûts opérationnels. Cependant, elles nécessitent des protocoles stricts pour éviter que des systèmes automatisés ne prennent des décisions erronées en cas de défaillance. Pour explorer l’impact révolutionnaire de l’IA sur l’énergie nucléaire, plusieurs études prospectives analysent les synergies possibles.

La résilience des infrastructures face aux événements extrêmes — tempêtes, séismes, cyberattaques — devient un impératif. Les centrales nucléaires doivent résister à des scénarios multiples, garantissant la continuité de service même en situation de crise. Les leçons tirées de catastrophes passées, comme Fukushima, ont conduit à des améliorations significatives. Mais la vigilance reste de mise, surtout dans un contexte où les menaces évoluent rapidement.

Perspectives d’avenir : vers un écosystème énergétique décentralisé et intelligent

L’initiative de Google à Duane Arnold s’inscrit dans une vision plus large : celle d’un écosystème énergétique décentralisé, intelligent et résilient. Les centres de données du futur pourraient non seulement consommer de l’électricité, mais aussi en produire et en redistribuer vers le réseau. Cette bidirectionnalité, rendue possible par les technologies de smart grid et de stockage avancé, transformerait les entreprises technologiques en acteurs à part entière du marché de l’énergie.

Les petits réacteurs modulaires, couplés à des systèmes de gestion intelligente, permettraient une flexibilité inédite. En période de faible demande, l’excédent d’électricité pourrait être revendu ou stocké. En période de pointe, les réacteurs ajusteraient leur production pour répondre aux besoins. Cette optimisation dynamique, pilotée par l’IA, maximiserait l’efficacité globale et réduirait le gaspillage.

Les collaborations entre entreprises technologiques et opérateurs énergétiques préfigurent également de nouveaux modèles économiques. Les contrats d’achat d’électricité à long terme, les partenariats public-privé et les investissements croisés redéfinissent les frontières sectorielles. Des acteurs comme Siemens, présent à la fois dans l’énergie et le numérique, jouent un rôle de pivot, facilitant l’intégration de ces deux mondes. Pour comprendre comment Google innove avec des centres de données alimentés par des réacteurs nucléaires modulaires, plusieurs ressources techniques détaillent les architectures mises en œuvre.

L’intelligence artificielle au service de l’optimisation énergétique

L’IA ne se contente pas de consommer de l’énergie ; elle contribue aussi à son optimisation. Des algorithmes de machine learning analysent en temps réel les flux de production et de consommation, ajustant les paramètres pour maximiser l’efficacité. Dans les centrales nucléaires, l’IA surveille des milliers de capteurs, détectant les dérives avant qu’elles ne deviennent critiques. Cette maintenance prédictive réduit les interruptions et prolonge la durée de vie des équipements.

Les centres de données eux-mêmes bénéficient de ces avancées. Google utilise DeepMind pour optimiser le refroidissement de ses infrastructures, réduisant ainsi la consommation d’énergie de 30 à 40%. Microsoft et Amazon développent des solutions similaires, intégrant l’IA dans chaque couche de leurs opérations. Cette boucle vertueuse, où l’IA optimise sa propre consommation, illustre le potentiel transformateur de ces technologies.

| Application IA | Domaine | Gain attendu |

|---|---|---|

| Optimisation du refroidissement | Centres de données | 30-40% de réduction de consommation |

| Maintenance prédictive | Centrales nucléaires | Réduction des arrêts imprévus |

| Gestion du réseau | Smart grids | Meilleure répartition de la charge |

| Prédiction de la demande | Opérateurs énergétiques | Optimisation de la production |

- Surveillance en temps réel de milliers de paramètres

- Détection précoce des anomalies et pannes potentielles

- Ajustement automatique des systèmes de refroidissement et de production

- Optimisation des flux énergétiques à l’échelle du réseau

- Réduction des coûts opérationnels et de l’empreinte carbone

Au-delà de l’optimisation interne, l’IA facilite l’intégration des énergies renouvelables intermittentes. En prédisant avec précision la production solaire ou éolienne, elle permet d’ajuster la contribution des centrales nucléaires ou des systèmes de stockage. Cette coordination, complexe à gérer manuellement, devient fluide grâce aux algorithmes avancés. Les réseaux intelligents, pilotés par l’IA, transforment ainsi le paysage énergétique, rendant possible une transition harmonieuse vers un mix décarboné.

Les défis sociétaux et éthiques de cette transformation

La convergence entre énergie nucléaire et intelligence artificielle soulève des questions éthiques et sociétales. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques géants technologiques inquiète certains observateurs. Si Google, Microsoft ou Amazon contrôlent à la fois la production d’énergie et les infrastructures numériques, quel impact sur la concurrence et l’équité ? Des régulations adaptées seront nécessaires pour prévenir les abus et garantir un accès équitable aux ressources.

La transparence constitue un autre enjeu majeur. Les algorithmes d’IA, souvent opaques, prennent des décisions qui affectent des infrastructures critiques. Assurer une gouvernance claire, avec des mécanismes de contrôle et d’audit, devient indispensable. Les régulateurs, les entreprises et la société civile doivent collaborer pour définir des cadres éthiques robustes, garantissant que les bénéfices de ces technologies profitent au plus grand nombre.

L’acceptabilité sociale reste un défi permanent. Si les opinions évoluent favorablement, des résistances locales persistent. Les projets doivent donc intégrer dès le départ les préoccupations des riverains, proposer des compensations équitables et communiquer de manière transparente sur les risques et les bénéfices. Des modèles participatifs, où les communautés locales sont impliquées dans la prise de décision, montrent des résultats encourageants. Pour en savoir plus sur les débats publics sur les enjeux contemporains, plusieurs analyses sociologiques apportent un éclairage pertinent.

Les retombées économiques et l’emploi dans les régions concernées

La réactivation de la centrale Duane Arnold ne se limite pas à des considérations énergétiques. Elle représente aussi une opportunité économique pour l’Iowa et ses habitants. La remise en service créera des centaines d’emplois directs — ingénieurs, techniciens, personnel de maintenance — ainsi que des emplois indirects dans les secteurs du bâtiment, des services et de la logistique. Pour une région ayant subi la fermeture de la centrale en 2020, ce rebond économique est bienvenu.

Les retombées fiscales bénéficieront également aux collectivités locales. Les taxes sur la production d’énergie et les impôts fonciers alimenteront les budgets municipaux, finançant écoles, infrastructures et services publics. Ce cercle vertueux, déjà observé dans d’autres régions nucléaires, renforce la cohésion sociale et l’acceptabilité des projets. Les élus locaux, conscients de ces bénéfices, soutiennent généralement les initiatives de réouverture ou de construction.

Les entreprises locales tireront profit de cette activité. Les fournisseurs de matériaux, les prestataires de services et les commerces verront leur activité stimulée. Les formations professionnelles, adaptées aux besoins du secteur nucléaire, ouvriront de nouvelles perspectives pour les jeunes de la région. Cette dynamique contribue à réduire l’exode rural et à revitaliser des territoires parfois en déclin. Pour explorer les opportunités et défis des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial, plusieurs études comparatives illustrent les différentes trajectoires possibles.

| Impact | Description | Bénéficiaires |

|---|---|---|

| Emplois directs | Postes créés dans la centrale | Ingénieurs, techniciens, personnel de sécurité |

| Emplois indirects | Activités liées (bâtiment, services, logistique) | PME locales, artisans, commerçants |

| Retombées fiscales | Taxes et impôts locaux | Collectivités, services publics |

| Formation | Programmes dédiés au secteur nucléaire | Jeunes diplômés, reconversions professionnelles |

- Création de centaines d’emplois qualifiés dans la région

- Stimulation de l’économie locale via les entreprises sous-traitantes

- Augmentation des recettes fiscales pour les collectivités

- Développement de programmes de formation spécialisés

- Revitalisation de territoires en déclin économique

Les synergies entre secteurs public et privé jouent un rôle clé. Les subventions gouvernementales, les incitations fiscales et les partenariats avec les universités facilitent le lancement et la pérennisation des projets. Les États américains, conscients des enjeux, rivalisent pour attirer les investissements nucléaires, proposant des environnements réglementaires favorables et des avantages financiers. Cette compétition entre territoires stimule l’innovation et accélère les déploiements.

Les enseignements des projets passés et les pistes d’amélioration

L’histoire récente offre des leçons précieuses. La réouverture de la centrale de Palisades, dans le Michigan, annoncée en 2023, constitue un précédent instructif. Les retards administratifs, les dépassements de coûts et les défis techniques rencontrés ont mis en lumière la nécessité d’une planification rigoureuse. Les porteurs de projets futurs, dont Google et NextEra Energy pour Duane Arnold, s’inspirent de ces expériences pour anticiper les obstacles.

La communication proactive avec les parties prenantes — riverains, autorités locales, organisations environnementales — s’avère déterminante. Les projets qui négligent cet aspect rencontrent souvent des résistances prolongées, retardant les échéances et gonflant les budgets. À l’inverse, ceux qui instaurent un dialogue transparent et inclusif bénéficient d’un soutien plus large et d’une mise en œuvre plus fluide. Pour mieux comprendre le comparatif entre fournisseurs d’énergie verte et classiques, plusieurs guides pratiques aident les consommateurs à faire des choix éclairés.

Les innovations technologiques, notamment dans les SMR, promettent de réduire les coûts et les délais. Cependant, leur déploiement à grande échelle reste à démontrer. Les premiers modules en construction, comme celui de TerraPower, serviront de tests grandeur nature. Les enseignements tirés orienteront les développements futurs, permettant d’affiner les conceptions et d’optimiser les processus.

Pourquoi Google investit-il dans l’énergie nucléaire pour ses centres de données ?

Google investit dans l’énergie nucléaire pour garantir une alimentation électrique stable, fiable et décarbonée face à la demande croissante liée au développement de l’intelligence artificielle. Le nucléaire offre une production continue, contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, tout en minimisant les émissions de CO2. Cette stratégie répond également aux engagements climatiques de l’entreprise et sécurise son approvisionnement énergétique à long terme.

Quels sont les avantages des petits réacteurs modulaires (SMR) pour les entreprises technologiques ?

Les SMR présentent plusieurs avantages : leur taille compacte facilite l’intégration à proximité des centres de données, réduisant les pertes de transport d’électricité. Leur conception modulaire permet une production en série, diminuant les coûts et les délais de construction. Ils offrent également une grande flexibilité opérationnelle et intègrent des systèmes de sécurité passive avancés. Enfin, ils peuvent fonctionner de manière autonome, minimisant les besoins en intervention humaine.

Quels sont les principaux défis de la réactivation de centrales nucléaires fermées ?

La réactivation de centrales nucléaires fermées implique plusieurs défis majeurs : obtenir les approbations réglementaires des autorités de sécurité, remettre à niveau les infrastructures vieillissantes, gérer les déchets radioactifs de manière responsable, convaincre les populations locales de l’innocuité du projet, et mobiliser des financements importants. Les délais d’approbation peuvent être longs, et les coûts de rénovation élevés, nécessitant des partenariats solides entre acteurs publics et privés.

Comment l’intelligence artificielle contribue-t-elle à l’optimisation énergétique des centres de données ?

L’IA optimise la consommation énergétique des centres de données en surveillant en temps réel des milliers de paramètres (température, charge des serveurs, flux d’air). Des algorithmes de machine learning ajustent automatiquement les systèmes de refroidissement, réduisant la consommation d’énergie de 30 à 40%. L’IA permet également une maintenance prédictive, détectant les anomalies avant qu’elles ne causent des pannes. Cette boucle vertueuse améliore l’efficacité globale et réduit l’empreinte carbone.

Quels sont les impacts économiques locaux de la réouverture d’une centrale nucléaire ?

La réouverture d’une centrale nucléaire génère des impacts économiques significatifs pour la région concernée : création de centaines d’emplois directs (ingénieurs, techniciens) et indirects (bâtiment, services, logistique), augmentation des recettes fiscales pour les collectivités locales, stimulation des entreprises locales et développement de programmes de formation spécialisés. Ces retombées contribuent à revitaliser les territoires, réduire l’exode rural et renforcer la cohésion sociale.