Au cœur du Pacifique, la Polynésie française franchit un cap décisif dans son histoire numérique. Après plus de deux années d’opérations en haute mer, le premier câble sous-marin du projet Google a touché le sol polynésien à Papenoo, ouvrant la voie à une transformation sans précédent des infrastructures de communication du territoire. Cette arrivée marque bien plus qu’une simple amélioration technique : elle dessine les contours d’une stratégie ambitieuse visant à positionner le fenua comme un hub incontournable dans l’archipel pacifique.

Les promesses sont colossales. Selon les acteurs impliqués, cette infrastructure devrait multiplier par cinquante les débits disponibles actuellement, propulsant ainsi la Polynésie dans une nouvelle dimension technologique. Mais au-delà des chiffres vertigineux, c’est toute une économie locale qui se prépare à basculer, des communes qui voient arriver des revenus inédits, et des perspectives de développement qui se dessinent pour les générations futures. Entre aspirations d’indépendance numérique et partenariats stratégiques avec le géant américain, la Polynésie se trouve à la croisée des chemins.

L’atterrage historique du câble Bulikula à Papenoo

Le stade de Papenoo a servi de théâtre à un événement marquant l’aboutissement de travaux titanesques entrepris depuis près de deux ans. Le câble sous-marin Bulikula, premier d’une série qui devrait en compter huit au total, a été tiré à terre dans un ballet technologique orchestré par des équipes d’ingénieurs spécialisés. Les sociétés Subcom et Gaeaquatic ont supervisé cette opération délicate nécessitant une coordination millimétrique entre les navires câbliers positionnés au large et les équipes déployées sur le littoral.

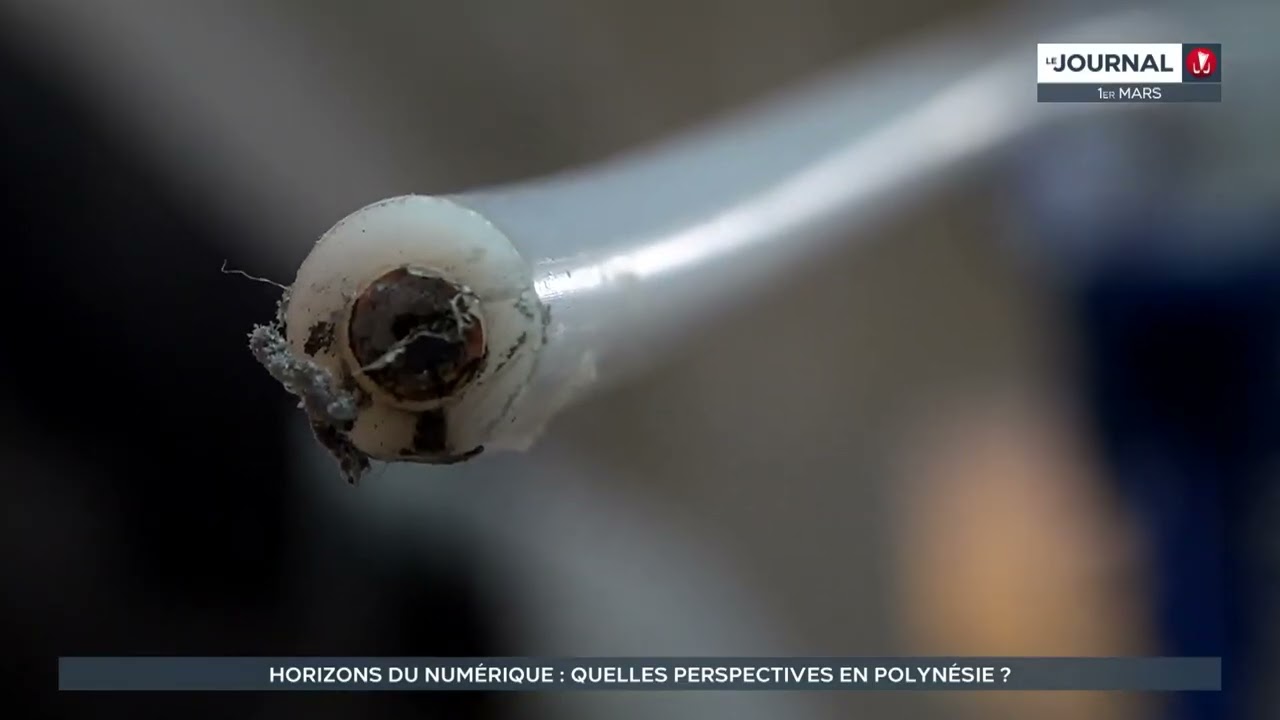

Cette infrastructure physique représente bien plus qu’un simple câble. Il s’agit d’un système de fibre optique d’une complexité remarquable, capable de transporter des quantités phénoménales de données à travers des milliers de kilomètres d’océan. Reliant initialement Fidji et Tahiti, Bulikula constitue le maillon fondateur d’un réseau bien plus vaste qui connectera progressivement l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie. Comparé à l’immensité du territoire australien que ces câbles relient également, la Polynésie devient un point de convergence stratégique dans le Pacifique.

Les aspects techniques et logistiques de l’opération

La pose d’un câble sous-marin dans le Pacifique constitue un exploit technique redoutable. Les fonds marins polynésiens présentent des caractéristiques particulières, avec des profondeurs abyssales alternant avec des plateaux coralliens. Les ingénieurs ont dû cartographier méticuleusement le relief sous-marin pour tracer un parcours optimal, évitant les zones d’activité sismique intense et les écosystèmes fragiles. Un navire spécialisé a d’ailleurs effectué des missions d’exploration approfondie plusieurs mois avant le début effectif des travaux, utilisant des sonars multifaisceaux et des robots sous-marins pour établir la topographie précise du fond océanique.

Le déploiement lui-même s’effectue selon un processus méthodique. Le navire câblier avance lentement en déroulant le câble qui s’enfonce progressivement vers les profondeurs. À l’approche des côtes, l’opération se complique : il faut protéger le câble des ancres des navires, des activités de pêche et des courants côtiers. Des enrochements et des conduites de protection sont alors installés, formant une tranchée sécurisée jusqu’au point d’atterrissage. À Papenoo, cette zone d’atterrissage a nécessité la construction d’installations spécifiques pour accueillir les équipements terminaux qui transformeront les signaux optiques en données exploitables.

| Caractéristique | Détails techniques |

|---|---|

| Nom du câble | Bulikula |

| Points de connexion | Fidji – Tahiti (première phase) |

| Augmentation de débit | Facteur multiplicateur de 50 |

| Durée de construction en mer | Plus de 24 mois |

| Date d’atterrage | 3 octobre 2025 |

| Raccordement final prévu | Janvier 2026 |

Les acteurs polynésiens mobilisés autour du projet

Si Google via sa filiale Starfish Infrastructure pilote l’ensemble du projet, de nombreux acteurs locaux sont impliqués dans sa réalisation. OPT Polynésie, l’opérateur historique du territoire, joue un rôle central dans la coordination avec les infrastructures existantes. Vini et Mana, les principaux fournisseurs d’accès internet polynésiens, se préparent à exploiter ces nouvelles capacités pour améliorer drastiquement leurs offres commerciales. Polynésie Télécom maintient également une position stratégique dans l’écosystème local des télécommunications.

Orange, présent en Polynésie à travers différentes entités, observe attentivement cette révolution infrastructure. La collaboration avec Alcatel Submarine Networks, spécialiste mondial de la construction de câbles sous-marins, apporte une expertise technique complémentaire. Le câble Hawaiki, déjà opérationnel et reliant la Nouvelle-Zélande, l’Australie et Hawaï, avait ouvert la voie à cette nouvelle génération d’infrastructures. Pacific Connect, initiative régionale visant à améliorer la connectivité dans le Pacifique, salue cette évolution majeure qui bénéficiera à l’ensemble de la région.

- Subcom : entreprise américaine spécialisée dans la construction de systèmes de câbles sous-marins

- Gaeaquatic : société locale chargée des opérations maritimes et environnementales

- Starfish Infrastructure : filiale de Google dédiée aux projets d’infrastructure numérique

- Équipes municipales : mobilisation des communes concernées pour faciliter les accès terrestres

- Autorités portuaires : coordination avec les activités maritimes existantes

Les retombées économiques pour les communes polynésiennes

L’arrivée de ces infrastructures numériques génère des revenus directs substantiels pour les municipalités qui accueillent les points d’atterrissage. Henri Flohr, maire de Hitia’a o te Ra, a précisé que sa commune percevra 4,5 millions de francs CFP annuellement pendant quarante ans, soit un total approchant les 200 millions de francs pour une occupation foncière de seulement 600 mètres carrés. Ces chiffres illustrent la rentabilité exceptionnelle de ces infrastructures pour les collectivités locales, transformant des parcelles côtières en actifs stratégiques de première importance.

Ces revenus récurrents offrent aux communes une visibilité budgétaire inédite. Contrairement aux activités économiques traditionnelles soumises aux fluctuations conjoncturelles, les revenus issus des câbles sous-marins présentent une stabilité remarquable. Les contrats de longue durée garantissent des flux financiers prévisibles permettant de planifier des investissements d’envergure. Certaines communes envisagent déjà d’affecter ces ressources à la modernisation de leurs infrastructures scolaires, sportives ou culturelles. Pour des territoires insulaires dont les budgets restent souvent contraints, cette manne représente une bouffée d’oxygène considérable.

Les impacts sur l’économie numérique locale

Au-delà des loyers versés aux communes, c’est toute l’économie polynésienne qui devrait bénéficier de cette révolution numérique. Le multiplication par cinquante des débits disponibles ouvre des perspectives considérables pour les entreprises locales. Les sociétés de services numériques, jusqu’alors handicapées par des connexions limitées, pourront désormais rivaliser avec leurs concurrents internationaux. Les développeurs polynésiens pourront travailler en temps réel avec des clients situés aux quatre coins du globe, télécharger et envoyer des fichiers volumineux sans contrainte, participer à des visioconférences en haute définition sans décalage.

Le secteur du tourisme devrait également bénéficier indirectement de ces améliorations. Les établissements hôteliers pourront offrir à leurs clients une connectivité comparable à celle dont ils disposent dans leurs pays d’origine, répondant ainsi à une attente croissante des voyageurs modernes qui refusent la « déconnexion forcée ». Les plateformes de réservation en ligne fonctionneront plus fluidement, facilitant la promotion des destinations polynésiennes. Cette transformation rappelle l’évolution connue par les hébergements à Majorque lorsque l’île espagnole a modernisé ses infrastructures numériques.

La stratégie « Follow the sun » du gouvernement polynésien

Warren Dexter, ministre de l’Économie, du Budget et des Finances, présente cette infrastructure comme la pierre angulaire d’une stratégie ambitieuse baptisée « Follow the sun ». Cette approche vise à capitaliser sur le décalage horaire polynésien pour proposer des services numériques en relais des équipes nord-américaines, européennes et asiatiques. Concrètement, des entreprises internationales pourraient confier à des équipes polynésiennes la poursuite de projets pendant que leurs collaborateurs situés dans d’autres fuseaux horaires terminent leur journée de travail, assurant ainsi une continuité opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Cette vision s’appuie sur des exemples réussis observés dans d’autres territoires insulaires. L’île Maurice a développé une industrie florissante de services numériques en se positionnant comme relais entre l’Asie et l’Europe. Les Philippines ont construit une économie substantielle autour des centres d’appels et des services clients délocalisés. La Polynésie dispose d’atouts spécifiques : une population francophone et anglophone, un niveau de formation correct, et désormais une infrastructure technique de premier ordre. Les formations dispensées par l’école Kanēa, lancée en partenariat avec Poly 3D, préparent justement la jeunesse polynésienne à saisir ces opportunités.

| Secteur d’activité | Opportunités créées | Conditions nécessaires |

|---|---|---|

| Développement logiciel | Travail avec clients internationaux en temps réel | Formation technique des développeurs locaux |

| Services clients | Centres d’appels et support technique 24/7 | Maîtrise du français et de l’anglais |

| Création de contenu | Production vidéo, graphisme, animation 3D | Équipements professionnels et formations artistiques |

| Télémédecine | Consultations à distance avec spécialistes | Régulation juridique et formation médicale |

| E-commerce | Plateforme de vente produits locaux à l’international | Logistique d’expédition et marketing digital |

- Formation continue : développement de programmes académiques spécialisés en numérique

- Incubateurs d’entreprises : création d’espaces de coworking et d’accompagnement entrepreneurial

- Attractivité territoriale : accueil de travailleurs nomades digitaux bénéficiant du cadre polynésien

- Diversification économique : réduction de la dépendance au tourisme et à la perliculture

- Rétention des talents : opportunités professionnelles évitant l’exode des jeunes diplômés

L’architecture globale du réseau de câbles Google en Polynésie

Bulikula ne constitue que la première pierre d’un édifice bien plus vaste. Les annonces successives du président de la Polynésie ont fait évoluer le projet initial : de trois câbles envisagés au départ, on est passé à cinq, puis finalement à huit câbles sous-marins devant converger vers le territoire polynésien d’ici fin 2027. Cette multiplication des connexions transformera littéralement la Polynésie en nœud névralgique des communications transpacifiques, comparable aux grands carrefours numériques mondiaux comme Singapour ou Dublin.

Cette redondance présente des avantages considérables en termes de fiabilité et de sécurité. Si un câble subit une défaillance, qu’elle soit due à une activité sismique, à une ancre de navire ou à un événement climatique extrême, les autres connexions maintiennent la continuité du service. Cette résilience est cruciale pour les applications critiques : services bancaires, communications gouvernementales, infrastructures essentielles. De plus, cette multiplicité de liaisons permet une répartition du trafic optimisant les performances et évitant les goulets d’étranglement aux heures de pointe.

Les destinations connectées et leurs implications stratégiques

Le réseau déployé par Google via Starfish Infrastructure dessine une toile complexe à travers le Pacifique. Les connexions prévues relient la Californie, le Chili, l’Australie, Guam, Hawaï et naturellement Tahiti. Cette configuration géographique n’est pas anodine : elle répond à des impératifs commerciaux et géopolitiques précis. La Californie héberge la Silicon Valley et les principaux acteurs technologiques mondiaux. Le Chili s’affirme comme porte d’entrée du marché sud-américain. L’Australie représente le pôle économique majeur du Pacifique Sud.

Guam et Hawaï occupent des positions stratégiques dans le Pacifique Nord, servant de relais vers l’Asie et l’Amérique du Nord. Cette multipolarité assure une diversification des routes de données, concept fondamental dans l’architecture des réseaux modernes. Si un incident diplomatique ou technique affecte une région, le trafic peut être immédiatement redirigé via d’autres itinéraires. Cette flexibilité opérationnelle représente une assurance précieuse dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus instable. Les voyageurs appréciant les activités nautiques comprendront l’importance de ces routes maritimes numériques.

Le calendrier de déploiement et ses étapes clés

Le raccordement final de Bulikula est programmé pour janvier 2026, marquant la mise en service effective de cette première artère numérique. Parallèlement, un second câble doit atterrir du côté de Tahiti Iti, diversifiant géographiquement les points d’accès au territoire. Cette multiplication des sites d’atterrissage n’est pas seulement une question de redondance technique : elle répond également à des considérations d’aménagement du territoire, permettant à différentes communes de bénéficier des retombées économiques associées.

Les six câbles restants s’échelonneront jusqu’à fin 2027 selon le calendrier annoncé. Chaque nouvelle connexion nécessitera des études préalables approfondies, des autorisations administratives multiples, et des travaux maritimes complexes. Les demandes de licences déposées par Starfish Infrastructure auprès des autorités polynésiennes font l’objet d’examens rigoureux, prenant en compte les dimensions environnementales, juridiques et économiques. Cette approche progressive permet également aux acteurs locaux de s’adapter progressivement aux nouvelles capacités disponibles, évitant une surcapacité initiale qui pourrait rester sous-exploitée.

| Câble | Origine – Destination | Statut | Date prévue |

|---|---|---|---|

| Bulikula | Fidji – Tahiti | Atterri | Octobre 2025 |

| Câble Tahiti Iti | À confirmer | Planifié | Courant 2026 |

| Liaison Californie | Côte Ouest USA – Tahiti | En cours | Mi-2026 |

| Connexion Australie | Australie – Tahiti | Études | Fin 2026 |

| Route Guam | Guam – Tahiti | Planifié | Début 2027 |

| Lien Hawaï | Hawaï – Tahiti | Planifié | Mi-2027 |

| Axe Chili | Chili – Tahiti | Études | Fin 2027 |

| Câble 8 | À déterminer | Prospective | Fin 2027 |

Les enjeux de souveraineté et d’indépendance numérique

L’arrivée massive d’infrastructures Google en Polynésie soulève légitimement des questions sur la dépendance technologique vis-à-vis d’une entreprise américaine. Warren Dexter s’est employé à rassurer la population et les acteurs économiques locaux sur ce point sensible. Le ministre insiste sur le fait que la Polynésie conserve ses propres câbles, maintenant ainsi une autonomie stratégique fondamentale. L’accord conclu avec Google porte essentiellement sur l’achat de capacités de bande passante, sans que cela ne remette en cause la souveraineté numérique du territoire.

Cette coexistence entre infrastructures privées internationales et câbles publics polynésiens illustre une tendance mondiale. Les États et territoires cherchent à équilibrer les avantages économiques apportés par les géants technologiques avec la nécessité de préserver une indépendance stratégique. Les infrastructures appartenant à Google servent principalement ses propres besoins opérationnels : trafic vers ses datacenters, services cloud, plateformes YouTube et Google Cloud. Les opérateurs polynésiens achètent des capacités sur ces câbles tout en maintenant leurs propres liaisons pour le trafic souverain et les communications sensibles.

Les garanties contractuelles et juridiques

Les accords négociés entre le gouvernement polynésien et Starfish Infrastructure comportent des clauses protégeant les intérêts locaux. Google s’est engagé à ne pas concurrencer directement les opérateurs télécoms polynésiens existants sur le marché de détail. Cette garantie préserve l’écosystème économique local tout en permettant de bénéficier des investissements massifs consentis par le géant américain. Les contrats prévoient également des mécanismes de révision tarifaire et des obligations de maintenance assurant la pérennité des infrastructures.

Sur le plan juridique, ces installations restent soumises au droit polynésien. Les autorités locales conservent un pouvoir de contrôle et de régulation sur les activités déployées sur leur territoire. En cas de litige, ce sont les juridictions polynésiennes qui auraient compétence, avec possibilité d’appel selon les procédures habituelles. Cette architecture légale rassure les acteurs locaux qui craignaient une extraterritorialité de fait plaçant ces infrastructures hors de portée du contrôle démocratique polynésien. Comme pour organiser des vacances en famille, la planification nécessite équilibre et protection des intérêts de chacun.

La dimension environnementale du projet

L’installation de huit câbles sous-marins soulève naturellement des préoccupations environnementales. Les études d’impact menées préalablement aux travaux ont évalué les conséquences potentielles sur les écosystèmes marins. Les tracés ont été conçus pour éviter les zones de reproduction des espèces marines protégées, les récifs coralliens fragiles et les aires marines protégées. Les techniques de pose ont été adaptées pour minimiser les perturbations du fond océanique, privilégiant des méthodes non invasives dans les zones sensibles.

La phase de travaux elle-même fait l’objet d’un monitoring environnemental continu. Des biologistes marins accompagnent les équipes techniques pour surveiller les éventuels impacts sur la faune et la flore locales. Les périodes d’intervention ont été choisies pour éviter les saisons critiques de reproduction de certaines espèces. Une fois les câbles installés, leur présence au fond de l’océan génère un impact minimal : après quelques mois, la vie marine reprend ses droits, certains organismes colonisant même les câbles qui deviennent alors des récifs artificiels attirant diverses espèces.

- Cartographie préalable : identification précise des zones sensibles à éviter absolument

- Méthodes de pose adaptées : techniques douces dans les écosystèmes fragiles

- Monitoring continu : surveillance biologique pendant et après les travaux

- Compensation écologique : programmes de restauration d’habitats dégradés

- Collaboration scientifique : partenariats avec centres de recherche marine polynésiens

Les perspectives de développement à moyen et long terme

À l’horizon 2030, la Polynésie pourrait devenir un hub numérique régional incontournable. Cette position privilégiée s’accompagnera nécessairement d’évolutions structurelles profondes touchant l’ensemble de la société polynésienne. Le système éducatif devra s’adapter pour former les compétences requises par cette nouvelle économie numérique. Les formations en développement informatique, cybersécurité, intelligence artificielle et analyse de données deviendront prioritaires. L’école Kanēa préfigure cette transformation, mais l’ampleur des besoins nécessitera une montée en puissance rapide de l’offre de formation.

Le secteur immobilier commercial connaîtra probablement des transformations significatives avec l’émergence de nouveaux besoins : espaces de coworking, centres de données, bureaux adaptés aux activités numériques. La demande en électricité augmentera substantiellement, les datacenters et infrastructures télécoms étant particulièrement énergivores. Cette contrainte pose la question cruciale de la transition énergétique polynésienne : comment alimenter cette croissance numérique tout en respectant les engagements climatiques du territoire. L’intégration accrue d’énergies renouvelables (solaire, hydraulique, houlomotrice) deviendra une nécessité absolue.

L’impact sur la société polynésienne

Au-delà des aspects purement économiques et techniques, cette révolution numérique transformera en profondeur le quotidien des Polynésiens. L’accès généralisé à des connexions ultra-rapides démocratisera des services jusqu’alors réservés aux privilégiés : télémédecine permettant des consultations avec des spécialistes situés à l’autre bout du monde, enseignement à distance de qualité ouvrant l’accès aux meilleures universités internationales, plateformes culturelles donnant accès à des ressources inépuisables. Cette ouverture sur le monde comporte aussi des risques : homogénéisation culturelle, affaiblissement des pratiques traditionnelles, fracture numérique entre générations.

Les modes de travail évolueront radicalement. Le télétravail, jusqu’alors marginal en Polynésie en raison des connexions limitées, deviendra une pratique courante. Des travailleurs polynésiens pourront collaborer quotidiennement avec des entreprises basées à Paris, Sydney ou San Francisco sans jamais quitter leur île. Cette flexibilité offrira de nouvelles opportunités tout en questionnant les équilibres sociaux traditionnels. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, déjà floue dans les sociétés hyperconnectées, posera des défis inédits dans un contexte culturel polynésien valorisant les liens communautaires et familiaux. Tout comme voyager léger nécessite de repenser ses habitudes, cette transition numérique imposera de nouvelles pratiques sociales.

Les modèles économiques émergents

Cette infrastructure ouvre la voie à des modèles économiques innovants spécifiquement adaptés au contexte polynésien. Le concept de « digital nomadism » trouve dans les îles polynésiennes un terrain d’expression idéal : cadre naturel exceptionnel combiné à une connectivité de classe mondiale. Des professionnels internationaux pourraient choisir de s’installer temporairement en Polynésie, louant des hébergements locaux, consommant dans les commerces de proximité, tout en continuant à travailler pour leurs employeurs étrangers. Ce tourisme d’un nouveau genre générerait des revenus substantiels sans les impacts environnementaux du tourisme de masse.

L’économie créative polynésienne dispose désormais des outils pour rayonner mondialement. Les artistes, musiciens, artisans peuvent promouvoir leurs créations via des plateformes numériques performantes, organiser des ventes en ligne, proposer des cours à distance. Les savoirs traditionnels polynésiens en matière de navigation, d’agriculture, d’artisanat trouvent de nouveaux vecteurs de transmission et de valorisation. Des startups polynésiennes développant des solutions spécifiques aux problématiques insulaires (gestion de ressources limitées, énergies renouvelables, économie circulaire) peuvent désormais viser des marchés internationaux, exportant leur expertise vers d’autres territoires insulaires confrontés à des défis similaires. Pour découvrir des activités insolites, il faut parfois des infrastructures adaptées.

| Secteur émergent | Potentiel de développement | Investissements nécessaires |

|---|---|---|

| Télémédecine spécialisée | Consultations internationales, seconde opinion médicale | Formation personnel, équipements médicaux connectés |

| E-learning polynésien | Cours de langue, culture et savoirs traditionnels | Plateformes pédagogiques, production de contenus |

| Animation et création 3D | Studios travaillant pour productions internationales | Logiciels professionnels, formations artistiques |

| Blockchain et cryptomonnaies | Développement solutions décentralisées pour îles | Expertise technique, cadre réglementaire adapté |

| Cybersécurité régionale | Centre de surveillance et réponse incidents Pacifique | Recrutement experts, infrastructures sécurisées |

Les défis techniques et opérationnels à relever

Disposer d’une bande passante colossale ne suffit pas à garantir une transformation numérique réussie. L’infrastructure doit s’accompagner d’une refonte complète des réseaux de distribution locaux. Les câbles sous-marins apportent la connectivité internationale jusqu’aux points d’atterrissage, mais encore faut-il acheminer ces capacités vers les utilisateurs finaux dispersés à travers l’archipel. Les îles éloignées, les vallées isolées, les atolls périphériques nécessitent des solutions spécifiques : liaisons satellites, faisceaux hertziens, petites cellules 5G.

OPT Polynésie et les opérateurs privés comme Vini et Mana devront investir massivement dans la modernisation de leurs infrastructures terrestres. Les centraux téléphoniques vieillissants doivent être remplacés par des équipements numériques de nouvelle génération. Le réseau de fibre optique terrestre doit être densifié pour desservir les zones urbanisées. Les technologies sans fil de dernière génération (5G, bientôt 6G) doivent être déployées pour assurer une couverture mobile performante. Ces chantiers représentent des investissements considérables, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliards de francs CFP.

La formation des compétences locales

Le défi humain s’avère aussi crucial que les aspects techniques. La maintenance d’infrastructures aussi sophistiquées nécessite des compétences pointues rarement disponibles localement. Actuellement, les interventions sur les câbles sous-marins requièrent généralement l’expertise d’entreprises spécialisées internationales, avec des coûts et délais d’intervention conséquents. Développer une expertise locale permettrait de réduire ces dépendances tout en créant des emplois qualifiés et bien rémunérés pour les Polynésiens.

Des programmes de formation ambitieux doivent être mis en place, combinant enseignements théoriques et stages pratiques. Des partenariats avec des universités technologiques internationales peuvent faciliter le transfert de connaissances. Les jeunes Polynésiens formés à ces métiers d’avenir constituent un investissement stratégique pour le territoire. Au-delà des aspects purement techniques, ces formations doivent intégrer les dimensions managériales, commerciales et entrepreneuriales permettant l’émergence d’un écosystème complet de startups et PME numériques polynésiennes. Comme pour vivre des expériences en montagne, il faut maîtriser les bonnes techniques.

- Cursus universitaires spécialisés : création de licences et masters en télécommunications et réseaux

- Formations professionnelles courtes : certificats qualifiants pour techniciens de maintenance

- Programmes d’apprentissage : alternance permettant acquisition expérience pratique

- Bourses d’études à l’étranger : financement formations pointues dans établissements internationaux

- Incitations au retour : dispositifs encourageant les diplômés à revenir travailler au fenua

La cybersécurité comme priorité stratégique

L’hyperconnexion apporte son lot de vulnérabilités. La Polynésie, devenant un nœud important du trafic transpacifique, s’expose à des menaces cyber accrues. Les attaques par déni de service, les tentatives d’espionnage, les intrusions malveillantes se multiplieront proportionnellement à l’importance stratégique du territoire. Une infrastructure de cybersécurité robuste doit être déployée, combinant équipements de détection et de filtrage, équipes de réponse aux incidents, procédures de sauvegarde et de récupération.

Cette dimension sécuritaire concerne tous les acteurs : opérateurs télécoms, administrations publiques, entreprises privées, utilisateurs individuels. Une culture de la cybersécurité doit se diffuser à tous les niveaux, passant par la sensibilisation, la formation et l’adoption de bonnes pratiques. Les données personnelles des Polynésiens, les informations commerciales sensibles, les communications gouvernementales confidentielles doivent être protégées efficacement. Les réglementations existantes (RGPD pour les relations avec l’Europe) doivent être complétées par des dispositifs locaux adaptés au contexte polynésien. Découvrir de nouvelles technologies implique aussi de savoir s’en protéger.

| Type de menace | Risques associés | Mesures de protection |

|---|---|---|

| Déni de service (DDoS) | Saturation des capacités, services indisponibles | Systèmes de filtrage, capacités surdimensionnées |

| Intrusions ciblées | Vol de données sensibles, espionnage industriel | Pare-feux avancés, détection d’anomalies |

| Ransomware | Chiffrement données, demandes de rançon | Sauvegardes régulières, formations utilisateurs |

| Hameçonnage (phishing) | Compromission comptes, fraude financière | Sensibilisation, authentification multi-facteurs |

| Attaques physiques | Sabotage infrastructures, interruptions service | Sécurisation sites, surveillance permanente |

La position polynésienne dans le contexte géopolitique du Pacifique

L’installation de ces câbles Google en Polynésie s’inscrit dans une compétition stratégique intense pour le contrôle des infrastructures numériques dans le Pacifique. Les États-Unis, la Chine, l’Australie et dans une moindre mesure la France rivalisent d’initiatives pour sécuriser leur influence dans cette région cruciale. Les câbles sous-marins constituent des infrastructures critiques dont le contrôle confère un avantage géopolitique indéniable. La capacité d’intercepter, ralentir ou couper les communications d’une région représente un levier de pouvoir considérable.

La Polynésie française, territoire d’outre-mer français dans le Pacifique, occupe une position particulière dans cet échiquier complexe. Les liens historiques et institutionnels avec la France se combinent avec une autonomie politique substantielle et des relations économiques croissantes avec les États-Unis et l’Asie-Pacifique. Cette multipolarité peut constituer un atout permettant de jouer sur plusieurs tableaux, mais elle comporte aussi des risques de tensions entre partenaires aux intérêts parfois divergents. L’accord avec Google illustre cette stratégie d’équilibre, acceptant les investissements américains tout en préservant une autonomie stratégique via les câbles publics. Comme les plateformes révolutionnaires transforment le commerce, les câbles redessinent la géopolitique.

Les dynamiques régionales autour de la connectivité

Le projet Pacific Connect, initiative multilatérale visant à améliorer la connectivité dans l’ensemble du Pacifique, témoigne d’une prise de conscience régionale de l’importance de ces enjeux. Les petits États insulaires du Pacifique ont longtemps souffert d’un isolement numérique les handicapant économiquement. Les coûts prohibitifs de connexion freinaient le développement d’activités numériques et maintenaient ces territoires dans une dépendance économique structurelle. L’arrivée de nouvelles infrastructures modifie progressivement cette donne.

La Polynésie, en devenant un hub régional, pourrait jouer un rôle de catalyseur pour ses voisins. Des interconnexions avec les îles Cook, Wallis-et-Futuna, Samoa, Tonga permettraient de mutualiser les infrastructures et de réduire les coûts pour tous. Cette coopération régionale renforcerait les liens entre territoires océaniens partageant des défis communs : éloignement géographique, vulnérabilité climatique, économies de petite taille. Un Pacifique mieux connecté serait un Pacifique plus résilient, capable de mieux résister aux chocs économiques et environnementaux. Les initiatives comme l’énergie des vagues illustrent le potentiel d’innovation régionale.

Les enseignements des expériences internationales

D’autres territoires insulaires ont emprunté avant la Polynésie le chemin de la transformation numérique. L’Islande a réussi à devenir un hub majeur pour les datacenters en capitalisant sur son électricité géothermique abondante et bon marché, son climat frais réduisant les besoins de climatisation, et sa position géographique entre Europe et Amérique. Les îles Maurice ont développé une industrie florissante de services numériques offshore, attirant des entreprises internationales grâce à une fiscalité attractive, une main-d’œuvre multilingue et une connectivité de qualité.

Ces exemples démontrent que la connectivité seule ne suffit pas : elle doit s’accompagner d’un environnement favorable combinant cadre juridique adapté, fiscalité compétitive, ressources humaines qualifiées et stabilité politique. La Polynésie dispose d’atouts spécifiques (francophonie, qualité de vie exceptionnelle, situation géographique unique) mais aussi de contraintes (coût de la vie élevé, éloignement, main-d’œuvre limitée). La réussite dépendra de la capacité à maximiser les atouts tout en atténuant les contraintes par des politiques publiques volontaristes. Les réussites d’autres régions, comme celle des Açores au Portugal, montrent les possibilités offertes aux territoires insulaires connectés.

- Islande : datacenters exploitant énergie géothermique et climat favorable

- Maurice : hub de services numériques offshore pour marchés africain et européen

- Singapour : nœud internet asiatique combinant connectivité et expertise technique

- Îles Canaries : développement tourisme numérique pour télétravailleurs européens

- Bermudes : place financière digitale avec infrastructures télécoms avancées

Les perspectives d’évolution technologique

Les câbles en cours de déploiement représentent l’état de l’art actuel en matière de transmission optique sous-marine. Mais la technologie continue d’évoluer rapidement. Les recherches portent sur des fibres optiques à capacité encore supérieure, des systèmes de répéteurs moins énergivores, des matériaux plus résistants aux conditions extrêmes des fonds océaniques. Dans une dizaine d’années, une nouvelle génération de câbles pourrait rendre obsolètes les infrastructures actuelles, posant la question du renouvellement et de l’évolution continue nécessaires pour maintenir une position de pointe.

Parallèlement, des technologies complémentaires émergent. Les constellations de satellites en orbite basse, comme Starlink de SpaceX ou Kuiper d’Amazon, promettent une connectivité globale incluant les zones les plus isolées. Ces systèmes satellitaires ne remplaceront probablement pas les câbles sous-marins pour les gros volumes de données, mais ils constituent une solution de secours précieuse et permettent de desservir les zones où le câblage terrestre reste impossible ou économiquement non viable. La combinaison de ces différentes technologies (câbles sous-marins, fibre terrestre, satellites, 5G) créera un écosystème de connectivité robuste et résilient. Pour découvrir les dernières innovations technologiques, une bonne connexion s’avère indispensable.

L’intelligence artificielle et le cloud computing polynésien

Les capacités de bande passante démultipliées ouvrent la voie à des applications d’intelligence artificielle jusqu’alors inaccessibles localement. Les algorithmes de machine learning, particulièrement gourmands en données et en puissance de calcul, peuvent désormais être déployés efficacement depuis le territoire polynésien. Des entreprises locales pourraient développer des solutions IA adaptées aux spécificités polynésiennes : prévision météorologique améliorée pour les navigateurs, optimisation des circuits touristiques, gestion intelligente des ressources en eau, surveillance environnementale automatisée.

Le cloud computing constitue une autre dimension essentielle. Plutôt que de maintenir des serveurs locaux coûteux et difficiles à administrer, entreprises et administrations peuvent délocaliser leurs infrastructures informatiques vers des datacenters distants, accessibles via la connexion ultra-rapide. Cette externalisation réduit les coûts, améliore la fiabilité et facilite l’évolutivité des systèmes. Toutefois, elle soulève des questions de souveraineté des données : où sont stockées les informations sensibles, sous quelle juridiction, avec quelles garanties de confidentialité. Un équilibre doit être trouvé entre efficacité technique et préservation de l’autonomie stratégique. Les technologies comme celles de DJI pour les caméras illustrent l’importance de l’innovation continue.

Les applications sectorielles transformatives

Chaque secteur économique polynésien peut tirer parti de cette révolution infrastructure. La pêche, activité traditionnelle essentielle, bénéficie de systèmes de géolocalisation et de communication permettant aux pêcheurs de rester en contact permanent avec les bases terrestres, d’optimiser leurs routes, de signaler rapidement les zones poissonneuses ou les dangers. L’agriculture profite de capteurs connectés surveillant l’humidité des sols, la croissance des cultures, l’état sanitaire des plantations, permettant une gestion précise et économe en ressources.

Le secteur touristique, pilier de l’économie polynésienne, se transforme également. Les voyageurs modernes attendent une connectivité permanente pour partager leurs expériences en temps réel, consulter des informations, réserver des prestations. Les hôtels et prestataires touristiques équipés de connexions performantes gagnent un avantage concurrentiel décisif. Le tourisme virtuel émerge aussi : grâce à des vidéos 360°, des visites virtuelles immersives, des personnes du monde entier peuvent découvrir la Polynésie à distance, suscitant l’envie de voyages physiques ultérieurs. Ces innovations rappellent l’importance des destinations bien connectées pour attirer les visiteurs.

| Secteur | Applications numériques | Bénéfices attendus |

|---|---|---|

| Pêche | Géolocalisation, communication, météo temps réel | Sécurité accrue, optimisation des captures |

| Agriculture | Capteurs IoT, gestion précise irrigation | Économies d’eau, meilleurs rendements |

| Tourisme | Réalité virtuelle, réservations en ligne, wifi clients | Attractivité renforcée, satisfaction clientèle |

| Santé | Téléconsultations, imagerie médicale à distance | Accès spécialistes, réduction évacuations sanitaires |

| Éducation | Cours en ligne, bibliothèques numériques | Égalité d’accès, ouverture internationale |

| Administration | Dématérialisation démarches, guichets virtuels | Simplification procédures, gains de temps |

Quand le câble Bulikula sera-t-il pleinement opérationnel en Polynésie ?

Le câble Bulikula a atterri à Papenoo en octobre 2025, mais son raccordement final et sa mise en service complète sont prévus pour janvier 2026. Des tests techniques et des ajustements sont nécessaires avant l’exploitation commerciale à pleine capacité.

Combien de câbles sous-marins Google seront finalement installés en Polynésie ?

Le projet Google en Polynésie comprend au total huit câbles sous-marins, dont le déploiement complet est attendu pour fin 2027. Bulikula constitue le premier de cette série qui transformera le territoire en hub numérique majeur du Pacifique.

Quelles retombées financières pour les communes accueillant les câbles ?

La commune de Hitia’a o te Ra, dont dépend Papenoo, percevra 4,5 millions de francs CFP par an pendant 40 ans pour l’occupation de 600 m², soit près de 200 millions de francs CFP au total. Ces revenus stables permettront de financer des investissements communaux significatifs.

La Polynésie risque-t-elle de devenir dépendante de Google avec ces câbles ?

Le gouvernement polynésien assure que le territoire conserve ses propres câbles indépendants et que Google ne fera pas concurrence aux opérateurs locaux. L’accord porte sur l’achat de capacités de bande passante, préservant ainsi la souveraineté numérique polynésienne.

Quel sera le gain de performance pour les utilisateurs polynésiens ?

Selon les promoteurs du projet, les câbles Google offriront un débit jusqu’à 50 fois plus rapide que celui actuellement disponible en Polynésie. Cette amélioration spectaculaire permettra le développement de nouveaux services numériques et positionnera le territoire comme hub régional.